LES LIEUX CITÉS

Origines et sources de chaque évènement

LES LIEUX CITÉS

- AUBERGE MAVE

- AUBERGE SAINT PIERRE

- BOIS DE LA LAMPE

- BOIS BRÛLÉ

- BOIS-DE-LA-RÂPE

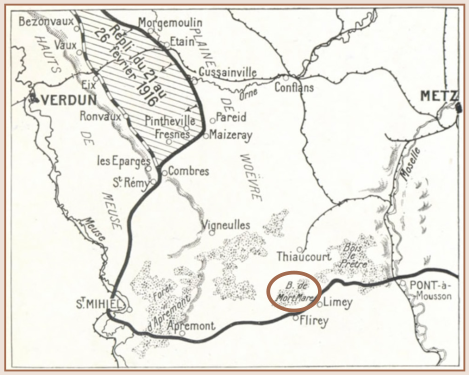

- BOIS-DE-MORTMARE

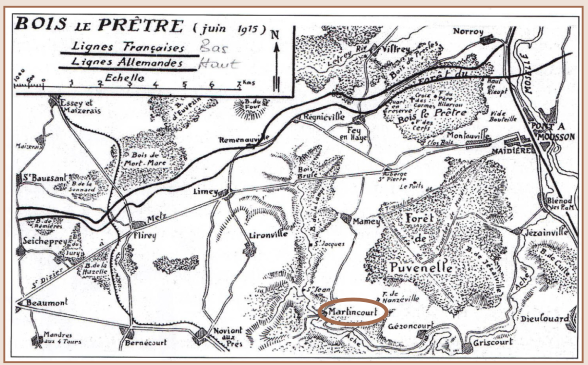

- BOIS-LE-PRÊTRE

- BOIS-LE-ROI

- CHAMPENOUX

- CASERNE DURZY

- CASERNE LUXEMBOURG

- CHÂTEAU DE REYNEL

- CHAUMONT

- COMMENTRY

- CRÊTE DES ÉPARGES

- CROIX DE CARMES

- DIEULOUARD

- FERME DE NANZÉVILLE

- FEY-EN-HAYE

- FLIREY

- FORÊT D'APREMONT

- FORÊT DE PUVENELLE

- FORT DE TROYON

- GONDREVILLE

- GRAND-COURONNÉ

- HAUTS DE MEUSE

- HILARION: LA MAISON FORESTIÈRE DU PÈRE HILARION

- LIMEY

- LIRONVILLE

- MAMEY

- MARON

- MARTINCOURT

- MINORVILLE

- MONTARGIS

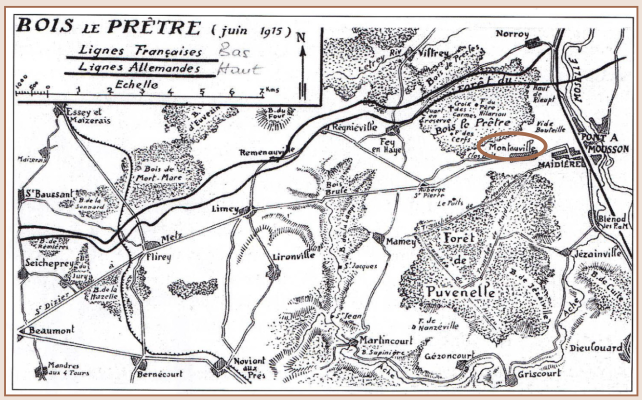

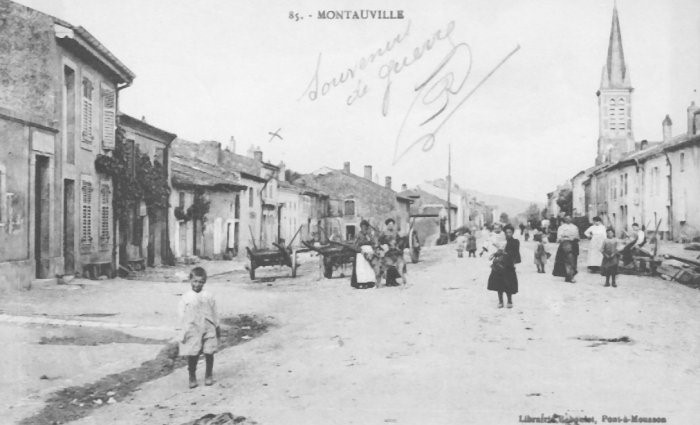

- MONTAUVILLE

- MONTMIRAIL

- NANCY

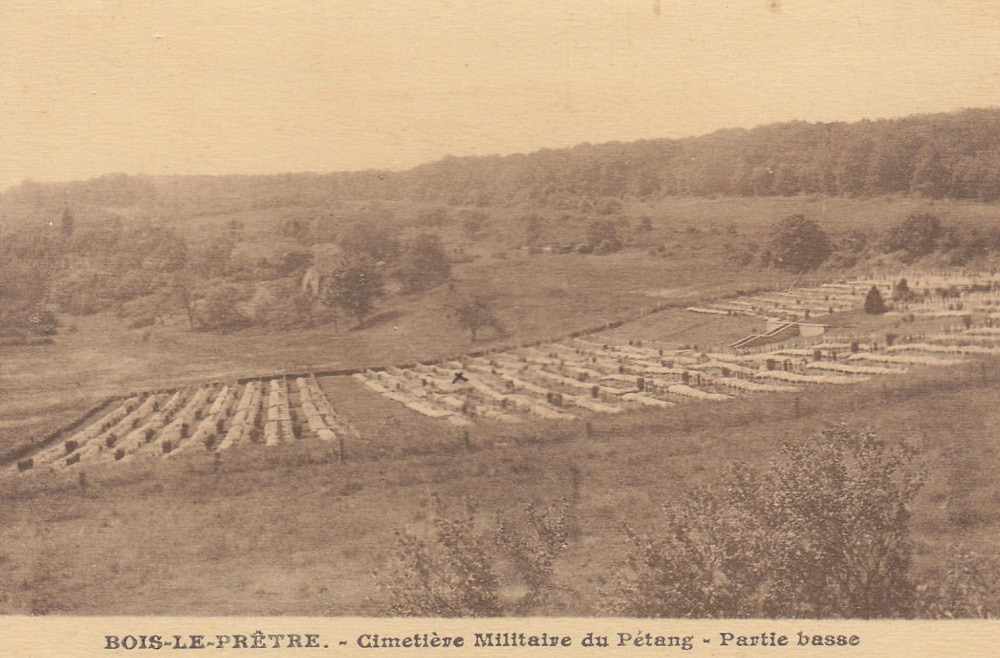

- NÉCROPOLE NATIONALE DU PÉTANT

- NÉCROPOLE NATIONALE DE NEUFCHÂTEAU

- PONT-À-MOUSSON

- REGNIEVILLE-EN-HAYE

- REMENAUVILLE

- RIMAUCOURT

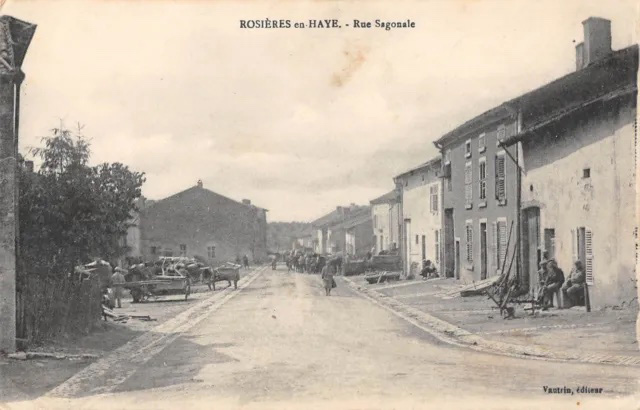

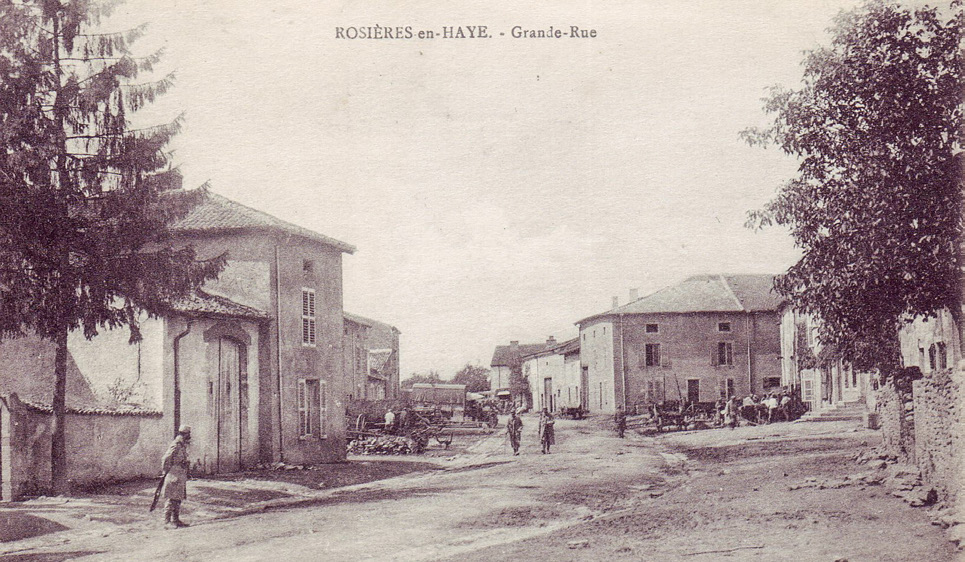

- ROSIÈRES-EN-HAYE

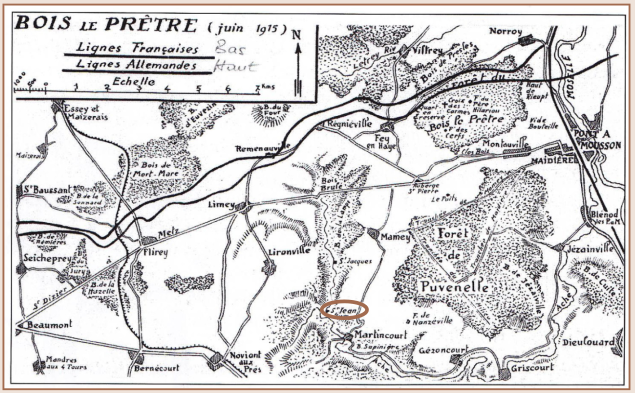

- SAINT JEAN

- SIGNAL DE XON

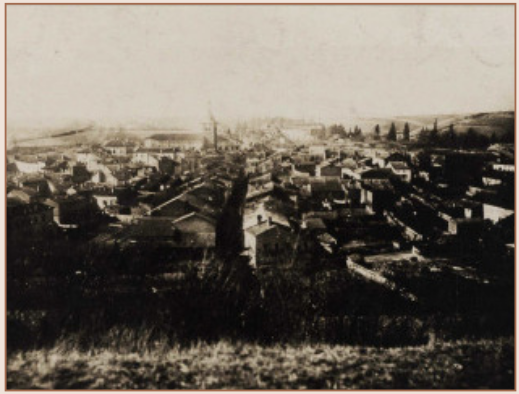

- THIAUCOURT

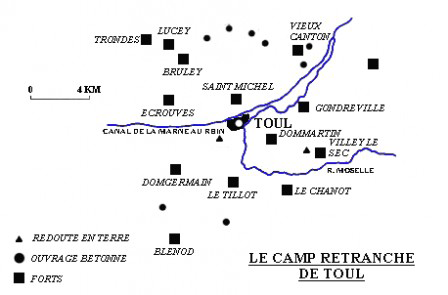

- TOUL

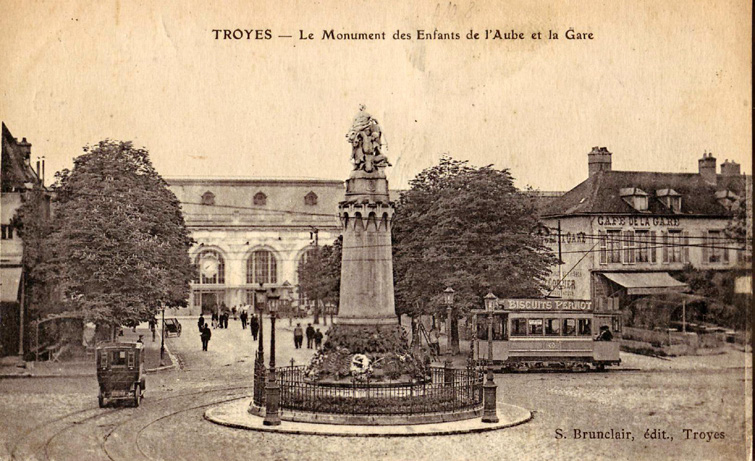

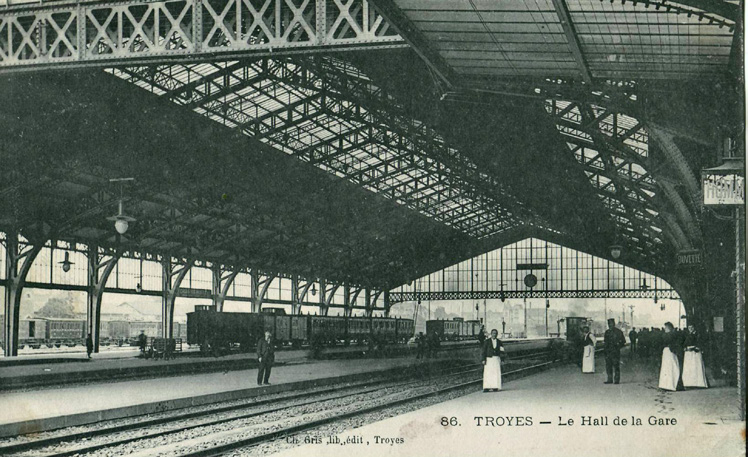

- TROYES

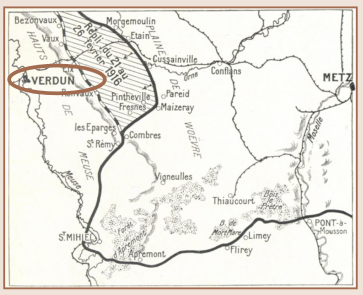

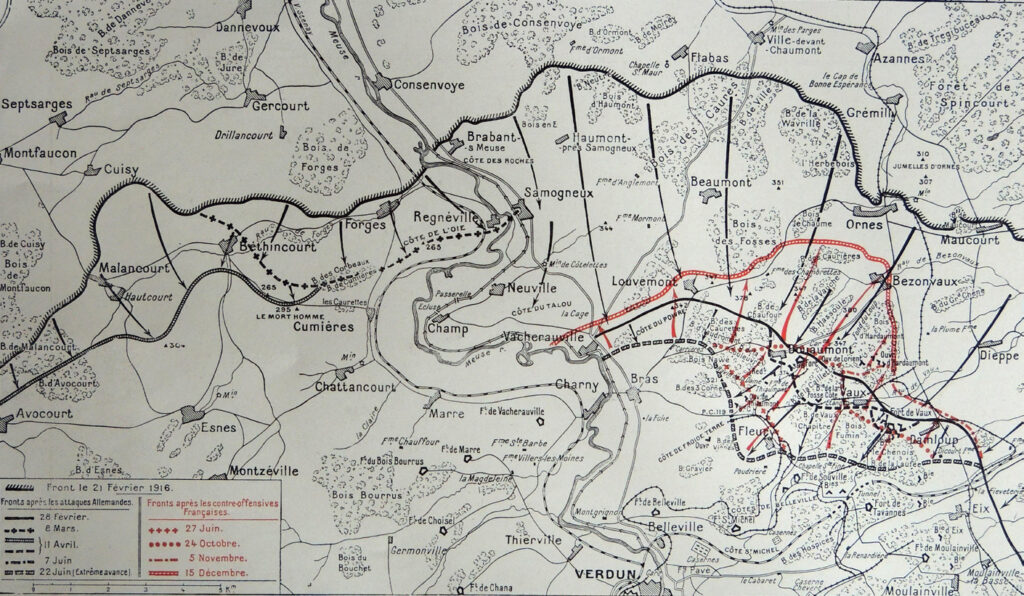

- VERDUN

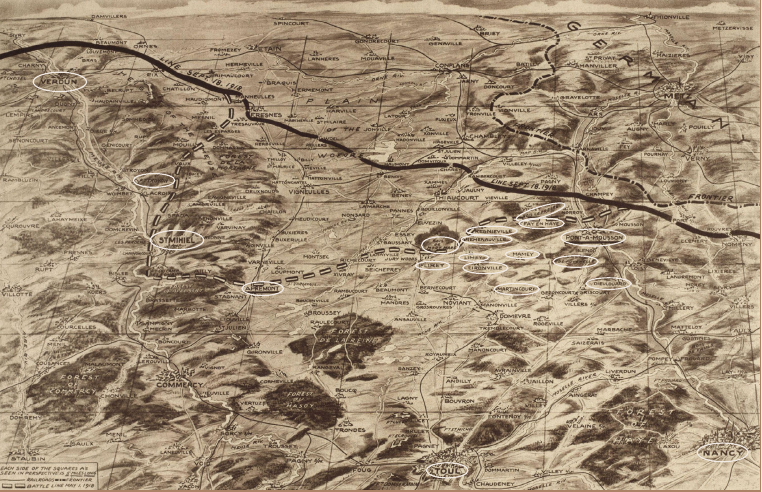

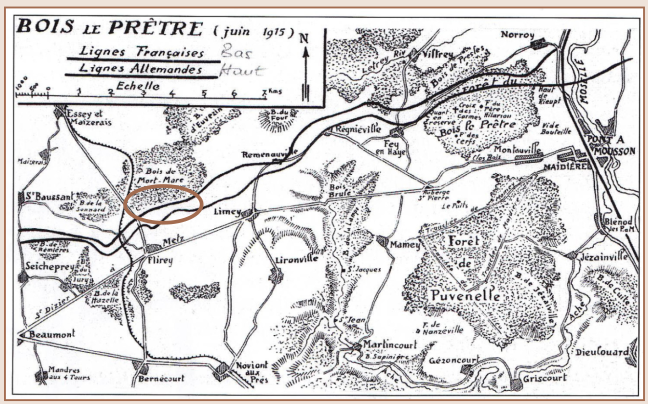

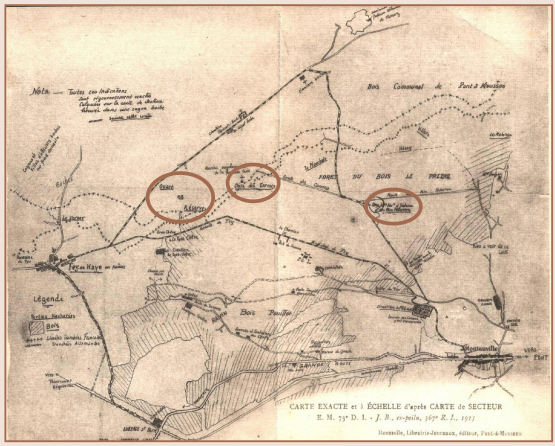

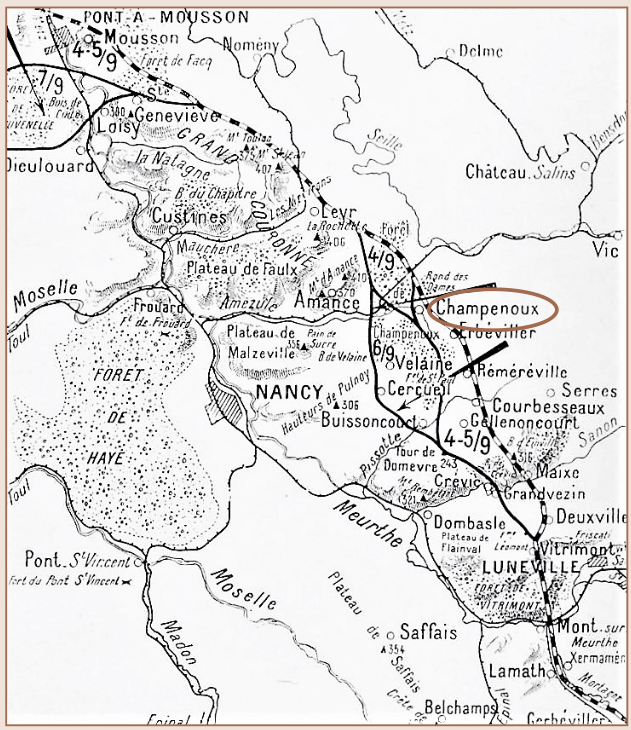

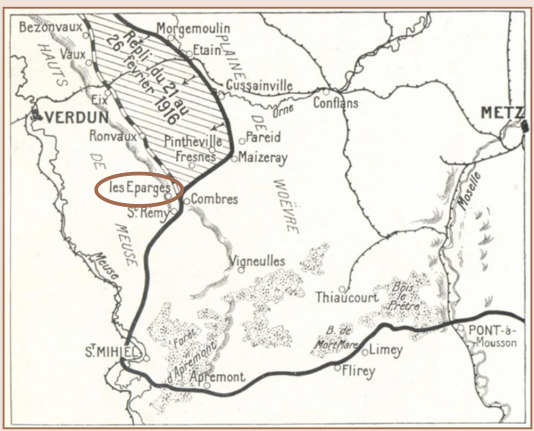

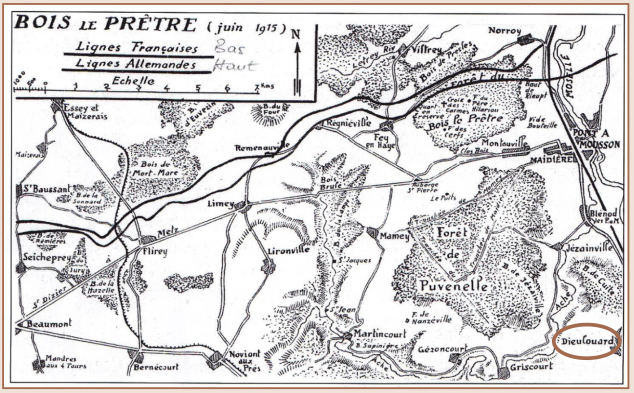

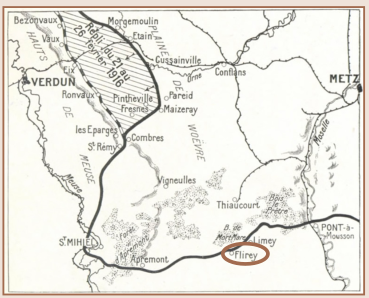

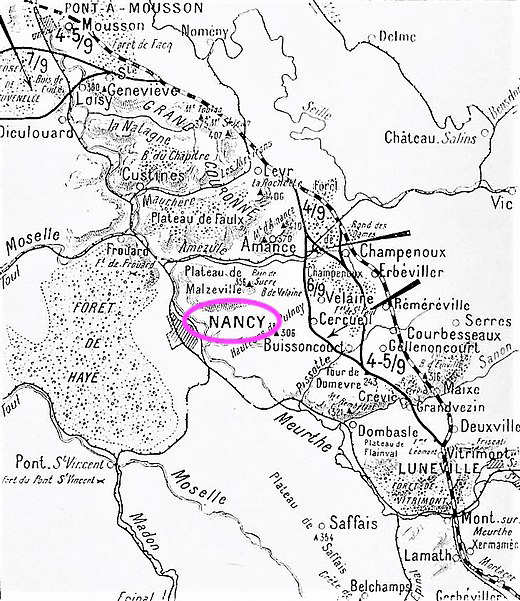

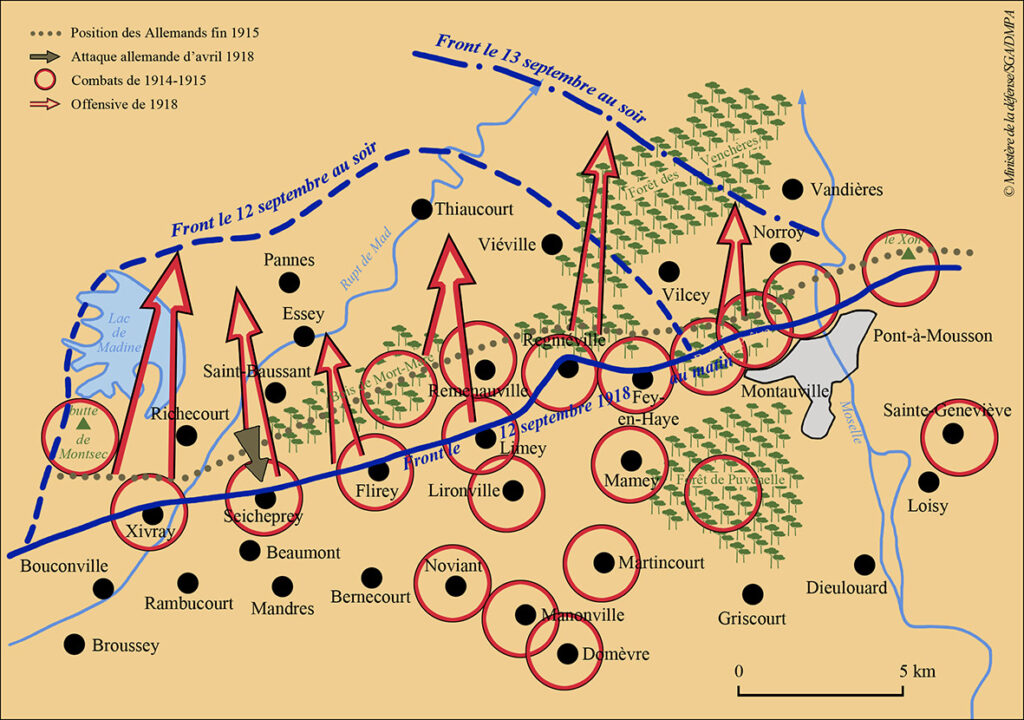

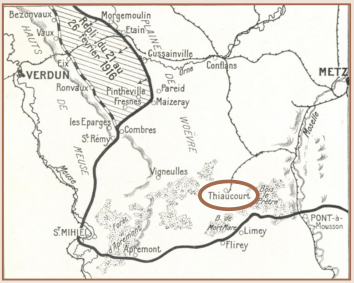

Carte de la bataille de Saint-Mihiel - Du 12 au 16 septembre 1918

La ligne brisée montre la position originale des Allemands, la ligne pleine foncée indique leur position après la bataille.

Sur cette carte une partie des lieux cités sont identifiés

AUBERGE NAVÉ

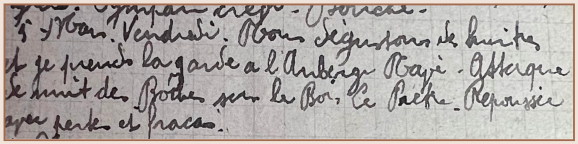

En dépit de nombreuses recherches, je n’ai trouvé aucune information sur une certaine auberge « Navé ». Voici les mentions faites dans les notes de guerre.

Extrait des Notes de Guerre de Jules Henri Colliot

Transcription

« Vendredi 5 Mars 1915 »

« Nous dégustons des huîtres et je prends la garde à l’Auberge Nave. Attaque

de nuit des Boches sur le Bois-le-Prêtre. Repoussée avec perte et fracas. »

AUBERGE SAINT PIERRE

L’auberge Saint-Pierre, située à l’entrée du Bois-le-Prêtre◊, est marquée par les ravages de la Première Guerre mondiale. Les bois environnants sont le témoin de nombreux combats et d’attaques d’artillerie* entre 1914 et 1918. Pour cette raison, le jardin de l’auberge est transformé en un cimetière militaire où sont enterrés les combattants morts sur le front ou ayant succombé à leurs blessures. Les soldats possèdent une sépulture individuelle, offrant un lieu de repos et de recueil digne.1 (Cf : Glossaire : Corvée des Morts)

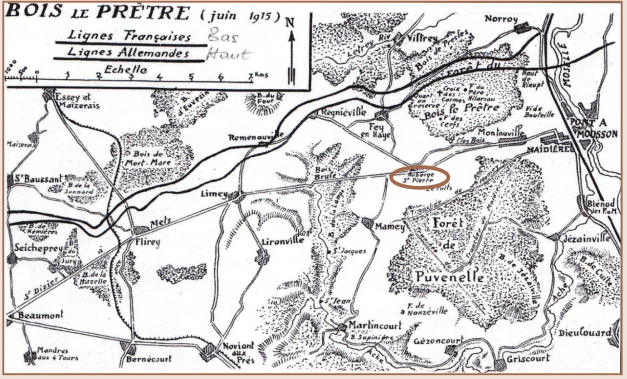

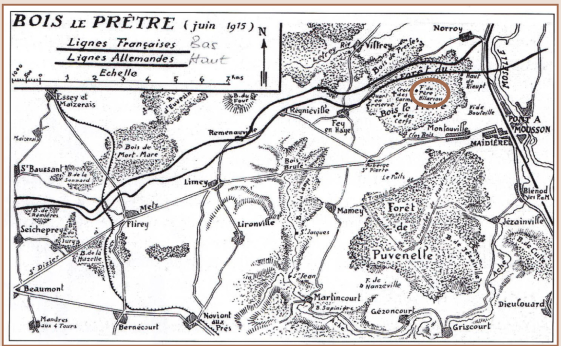

Bois-le-Prêtre - 1914-1918

Le Cimetière et l’Auberge St-Pierre

Auberge Saint Pierre - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Bois-le-Prêtre◊ - Mars 2024

L’auberge St-Pierre

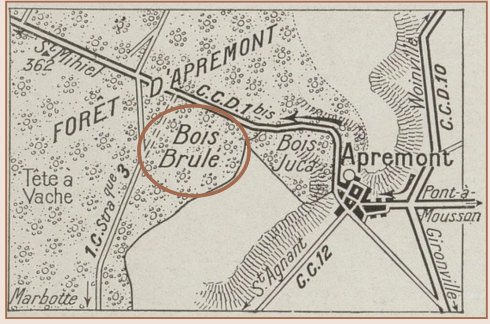

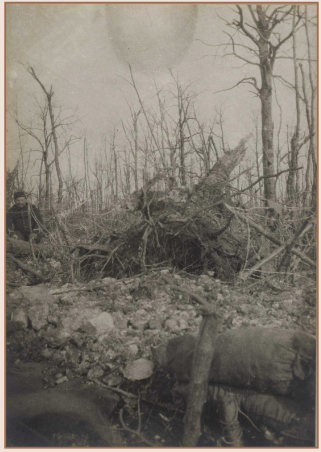

BOIS BRÛLÉ

Le Bois Brûlé est un massif forestier situé dans la forêt domaniale d’Apremont◊, au cœur de la région de Saint-Mihiel◊. Le saillant est occupé par les forcesallemandes de septembre 1914 jusqu’à la signature de l’armistice, constituant une brèche allemande au sein les lignes françaises.

Le bois abrite une redoute : structure fortifiée stratégique édifiée pour surveiller le carrefour crucial d’Apremont entre les forts du Camp des Romains et de Lirouville. Cette installation, construite pour contrôler la route reliant St-Mihiel à la vallée d’Apremont-la-Forêt, revêt une importance stratégique pour les Allemands et les Français pendant la guerre, car elle est largement empruntée pour le ravitaillement des troupes dans la région du Saint Mihiel. Elle fait donc l’objet de plusieurs affrontements d’octobre 1914 à mars 1915.

Les premières escarmouches allemandes ont lieu les 6, 10 et 11 octobre 1914 sans succès significatif.Mais le 27 novembre 1914, les Allemands parviennent à prendre le contrôle de l’édifice. Ils réquisitionnent entièrement le bastion nord le 5 décembre et le bastion sud le 27. Le 31 décembre, après trois mois de combats intenses, la division bavaroise contrôle finalement la redoute au prix de nombreuses pertes : côté allemand, environ 10 000 sont tués ou blessés, tandis que, côté français, l’o compte 1 565 morts, 7 657 blessés* et 845 disparus.2

En avril 1915, dans le cadre des efforts français pour reconquérir le Saillant de Saint-Mihiel, de nombreuses actions se déroulent au Bois d’Ailly. Le 95ème régiment d’infanterie reçoit pour mission de créer une diversion au Bois Brûlé afin de distraire l’ennemi. Les 5 et 7 avril, les troupes s’élancent avec détermination pour récupérer le terrain perdu. Ils réussissent à conquérir les positions ennemies et à y établir leurs positions. Mais cette victoire est de courte durée: une contre-attaque allemande le 8 avril 1915 force les troupes françaises à reculer, abandonnant cette nouvelle prétention territoriale.

À la fin de la journée, seuls 2 soldats sont encore en vie dans la tranchée du Bois Brûlé, préservant le secteur défensif des mains ennemies. Cette situation confirme des lignes inchangées au sacrifice de nombreuses vies.

Suite à ces événements, le Bois Brûlé est à nouveau sujet d’assauts fréquents et de tentatives de reconquête, néanmoins le front demeure figé jusqu’à la libération en 1918.3

Forêt d’Apremont- Bois Brûlé

Forêt d’Apremont - Bois Brûlé

Forêt d’Apremont - Bois Brûlé - Janvier 1915

Redoute du Bois (Légende d’origine)

BOIS-DE-LA-LAMPE

Le Bois-de-la-Lampe est un petit massif boisé situé dans le secteur du Bois- Brûlé◊. En raison de son emplacement stratégique, le massif est au cœur des opérations militaires de la Grande Guerre.4

Bois-de-la-Lampe - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

BOIS-DE-LA-RÂPE

Le Bois-de-la-Râpe est un petit massif situé à proximité de la ville de Fey-en-Haye◊, dans la région Lorraine. En raison de son emplacement, il est à proximité des opérations militaires du saillant de Saint-Mihiel◊ pendant la Première Guerre mondiale. Il est donc fréquemment traversé au cours des opérations par des soldats en mouvement entre le front et l’arrière front.5

Bois-de-la-Rappe - 29 août 1915

Cimetière ou repose les corps de soldats tués en Août 1914 (Légende d’origine)

Bois-de-la-Râpe

BOIS DE MORT-MARE

Le Bois de Mort-Mare est situé au sein de la forêt communale de Flirey, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Durant le conflit, il est le théâtre de nombreux affrontements en raison de sa position géographique stratégique.

Dès les premiers mois de la guerre, les Allemands organisent leur ligne de défense près du Bois de Mort-Mare, en raison de sa proximité avec le village de Flirey. Il devient alors une cible privilégiée des bombardements de l’artillerie allemande.

Après leur défaite à Flirey◊, les forces françaises cherchent à reprendre l’initiative en lançant une contre attaque pour récupérer le massif : c’est dans cet objectif qu’est menée l’offensive du 21 octobre 1914. Elle se résume à une série de difficultés et d’échecs pour la 73e division d’infanterie*. Malgré une tentative initiale d’avancer sur la lisière sud du bois, divers obstacles tels que des problèmes d’artillerie, des conditions météorologiques défavorables et des défis de communication entravent gravement la progression des troupes. La 6e armée allemande contre-attaque dans la nuit du 22 et reprend le peu de terrain conquis.

Le 23 octobre, une demande d’armistice à la lisière du bois est refusée et conduit à un duel d’artillerie les 25 et 26 octobre, sans réelle avancée. En somme, le combat du Bois de Mort-Mare se solde par un échec marqué par plus de 600 pertes pour la brigade* française engagée.6

La suite du conflit se résume par des escarmouches fréquentes pour le contrôle du secteur. Les tranchées, témoins de la guerre de position, se creusent profondément dans le paysage, faisant du bois un lieu emblématique des luttes interminables entre les forces françaises et allemandes.

En 1916, la bataille de Verdun englobe également le Bois de Mort-Mare dans son champ d’action. Les combats se poursuivent avec des positions changeantes dans le massif forestier. Malgré une volonté de fer de reprendre contrôle, les forces ennemies réussissent à maintenir leur emprise sur la région.

Avec l’entrée en guerre des États-Unis en 1917, les forces alliées renforcent leurs positions et une série d’attaques voit le jour sur le front occidental. Le Bois de Mort Mare reste un point focal des combats, mais les lignes commencent à se déplacer progressivement.

En 1918, l’offensive des Alliés, connue sous le nom de la « Poussée vers la victoire », prend de l’ampleur. Les forces françaises, avec le soutien de leurs alliés, parviennent finalement à reprendre le contrôle du Bois de Mort-Mare au printemps.

Bois de Mort-Mare - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Aujourd’hui, Mort-Mare abrite encore de nombreux entonnoirs de mines et un monument aux morts commémorant le sacrifice des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale.8

« La « tranchée du Chapeau », dans les bois de Mortmare, fut creusée sous les torpilles et les mines. Le « Chapeau » est un vaste entonnoir à la lisière du bois que nous devons occuper à tout prix. Il faut creuser une tranchée qui y accède et qui défende la lisière. L’endroit est battu quotidiennement par les gros engins. Les nombreux volontaires qui ont répondu à l’appel tombent en grand nombre tous les jours et sont remplacés par d’autres. La tranchée terminée, on a placé une pancarte à son entrée : « Le Chapeau! La Redoute des Braves – 163e ». Chaque mètre de cette tranchée nous a coûté 15 morts en moyenne. »

JMO 163 RI, Du 15 mai 1915 au 9 janvier 1916

Bois de Mort-Mare - 5 avril 1915

Vue prise le lendemain de l’attaque (Légende d’origine)

Bois de Mort-Mare

Extrait des JMO 73e DI du 21 octobre 1914

Bois Mort-Mare

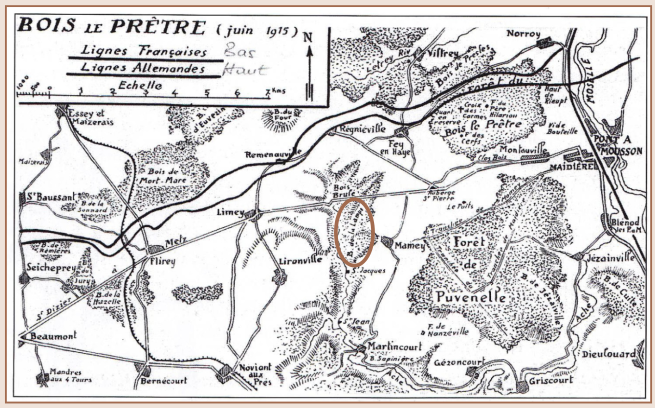

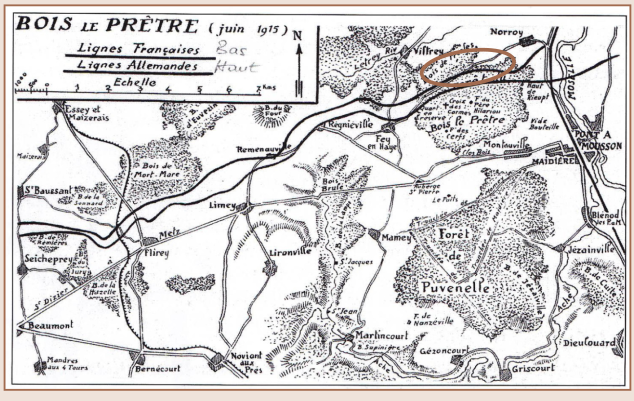

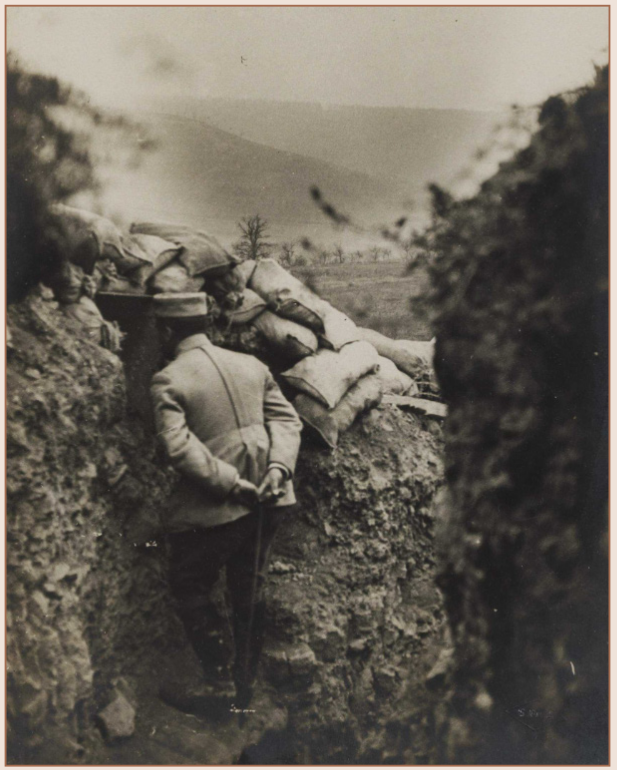

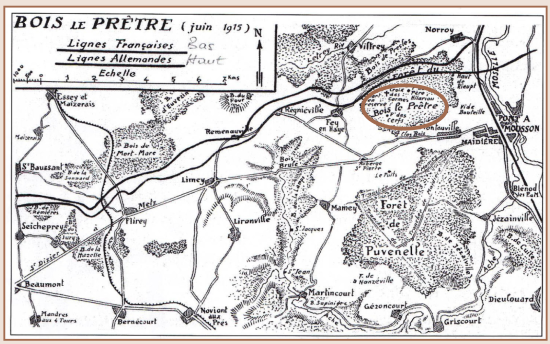

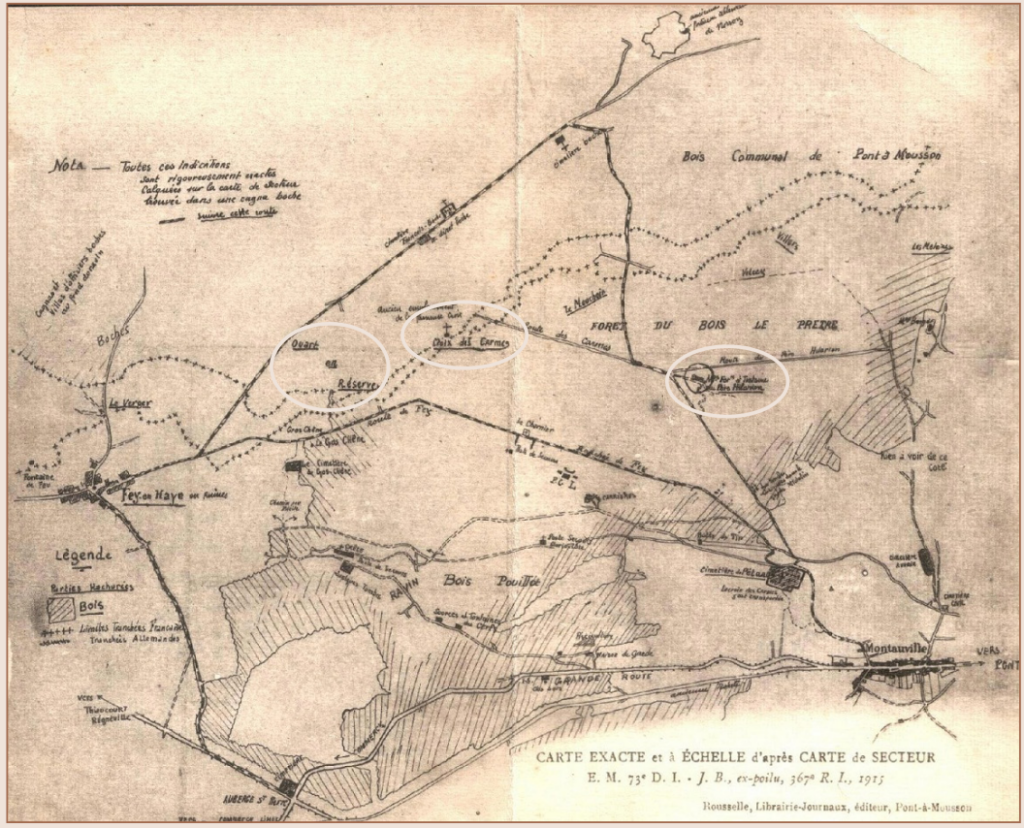

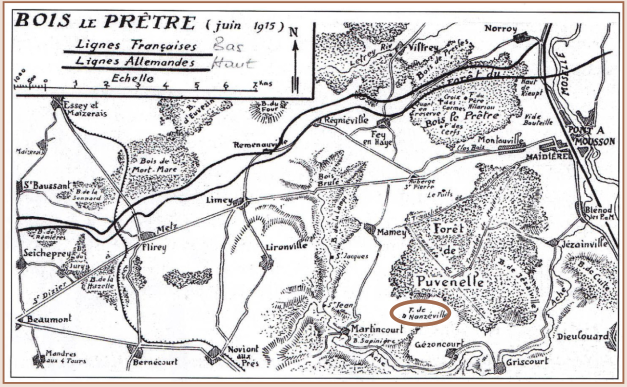

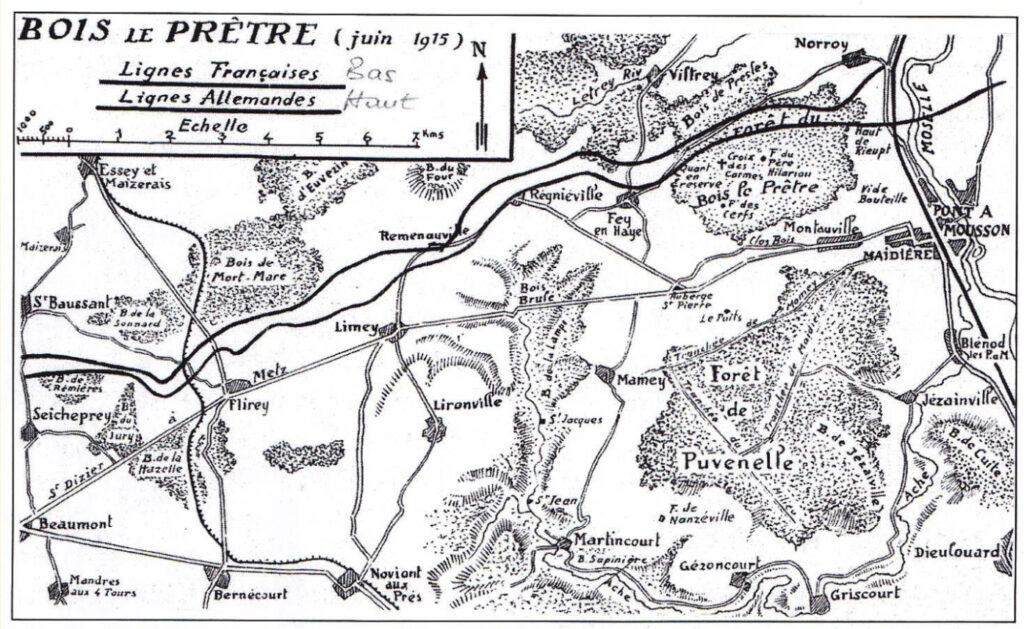

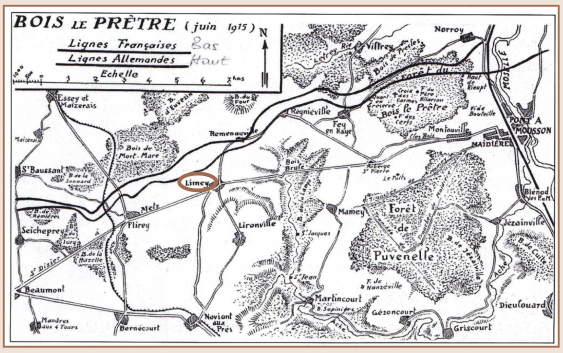

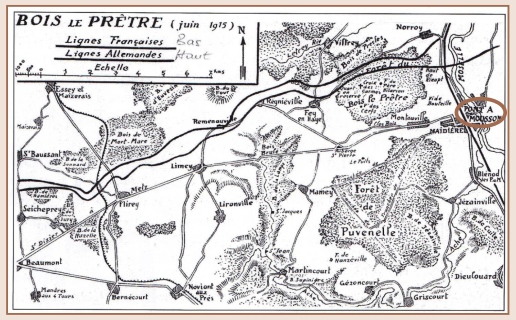

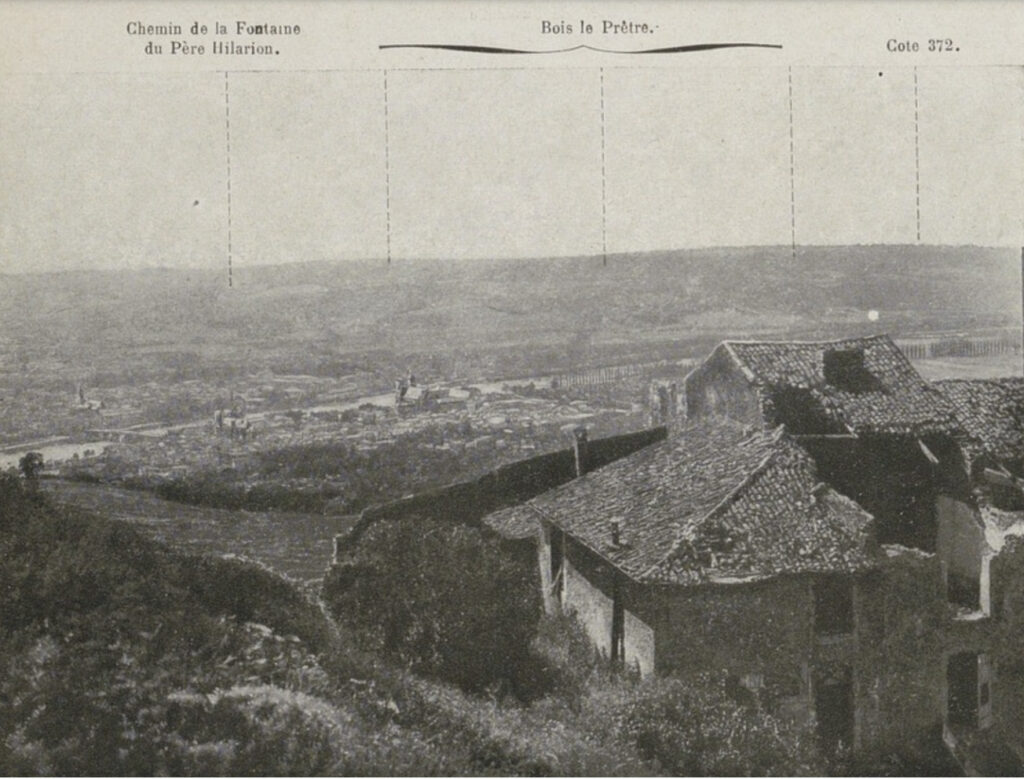

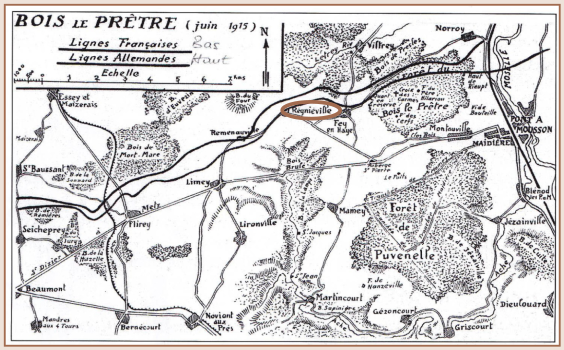

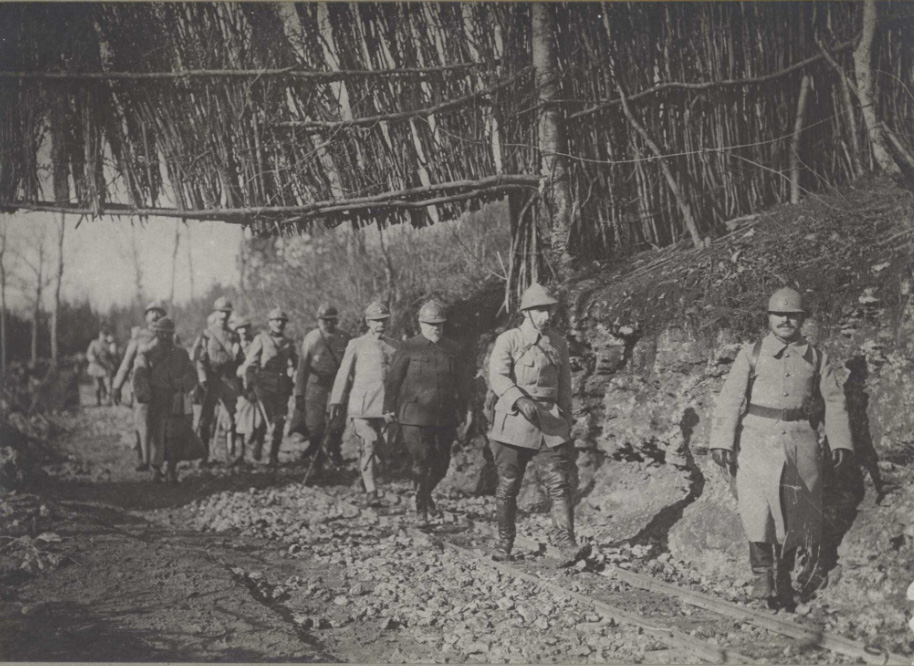

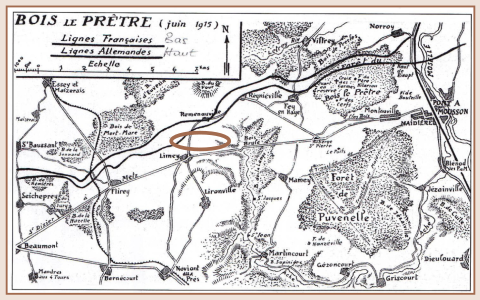

BOIS-LE-PRÊTRE

Le Bois-le-Prêtre est une forêt domaniale de 800 hectares au nord-ouest de Pont-à-Mousson. Situé sur une crête, le bois surplombe le Saillant de Saint-Mihiel à l’est. Le point le plus haut, à la Croix des Carmes, atteint 372 mètres d’altitude et offre une position stratégique convoitée par les deux camps pendant la guerre.

Les Allemands sont contraints d’occuper le massif forestier après avoir été vaincus lors des combats de Mamey◊, les 25 et 27 septembre 1914. Toutefois,les troupes profitent de cet échec pour renforcer leur stratégie* et construire d’imposantes fortifications sur la colline du Quart en- Réserve.

En novembre 1914, les combats pour le contrôle du Bois-le-Prêtre s’engagent. Une série de succès permet aux régiments français de progresser et la Maison du Père Hilarion◊ est prise le 10 décembre 1914. Les Allemands se retranchent sur la ligne de crête allant de Fey-en Haye◊ à Norroy, en passant par la Croix des Carmes◊. C’est sur cette frontière, d’à peine 1 500 mètres de long et d’une profondeur de 600 mètres, que les affrontements redoublent d’intensité pendant dix mois : plus de 150 actions défensives et offensives sont menées au Bois-le-Prêtre pendant cette période.

« Il n’y a pas un mètre carré de cette partie du bois qui n’ait été imprégné de

sang, le sol y a été violemment déchiré. Même à Verdun◊, il est rare de trouver

une zone de combat où l’acharnement a été aussi intense, certaines sections*

de tranchées* ont été prises et reprises jusqu’à quinze fois. »

Témoignage d’un Loup Du Bois Le Prêtre

Plus de 7 000 Français et autant d’Allemands y perdent la vie. A ce titre, les forces ennemis surnomment ce bois le « Witwerwald », traduit littéralement par « Bois des Veuves »

Après juin 1915, une certaine accalmie s’installe au Bois-le-Prêtre. Les dix mois d’affrontements intenses laissent place à un changement de dynamique sur la ligne de front, l’intensité des combats diminue et les troupes sont redéployées vers d’autres secteurs du front occidental.

Les paroles du Président Poincaré** résument de manière saisissante la grandeur et la souffrance des combats acharnés au Quart en Réserve entre 1914 et 1915:9

« Du mois de décembre 1914 au mois de mai 1915, ce ne sont qu’attaques,

contre-attaques, corps à corps, explosions de mines*, éclatements de bombes

et de grenades.* Nous avançons, nous reculons, nous avançons de nouveau

et des trésors de courage, de patience et de sang s’épuisent dans ce long

piétinement. »

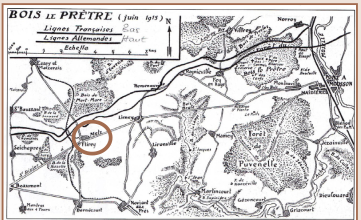

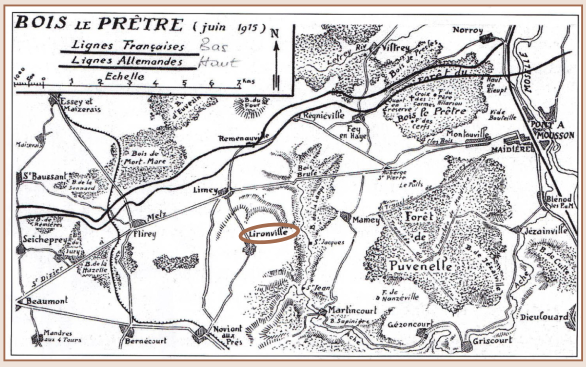

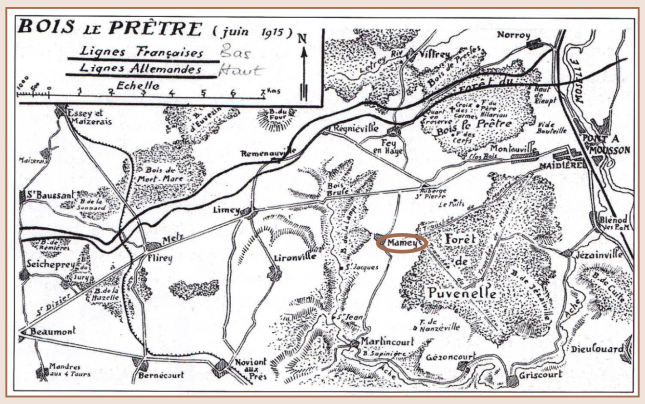

Bois-le-Prêtre - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

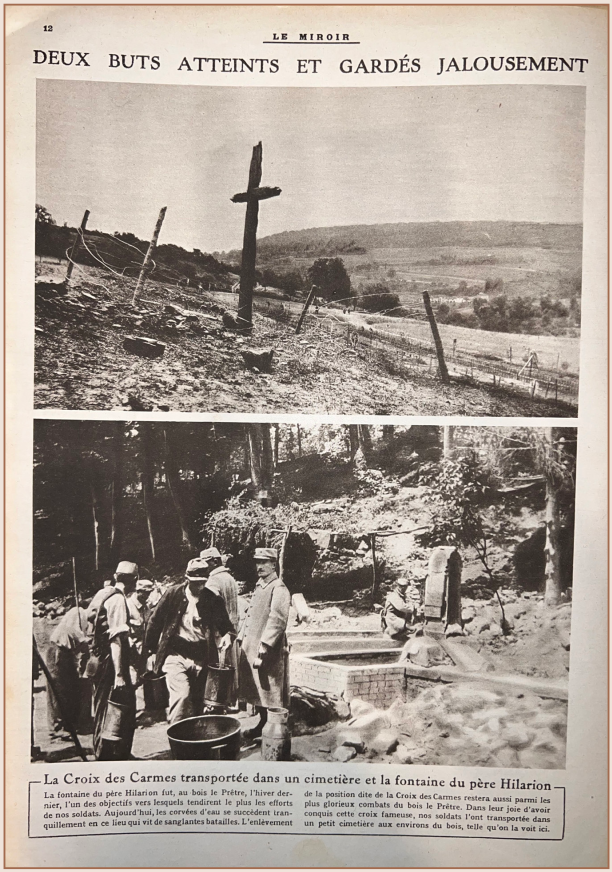

Journal Le miroir - 5septembre 1915

Transcription

photo 17

« DEUX BUTS ATTEINT ET GARDÉS JALOUSEMENT »photo 16

« La Croix des Carmes transportée dans un cimetière et la fontaine du

père Hilarion »

« La fontaine du père Hilarion fut, au bois le Prêtre, l’hiver dernier, l’un des

objectifs vers lesquels tendirent le plus les efforts de nos soldats. Aujourd’hui,

les corvées* d’eau se succèdent tranquillement en ce lieu qui vit de sanglantes

batailles. L’enlèvement de la position dite de la Croix de Carmes restera

aussi parmi les plus glorieux combats du bois le Prêtre. Dans leur joie d’avoir

conquis cette croix fameuse, nos soldats l’ont transportée dans un petit

cimetière aux environs du bois, telle qu’on la voit ici. »

Carte du secteur de Bois-le-Prêtre - 1915

Journal Le Pays de France - 1915

Transcription

Transcription

« LA CONQUÊTE DU BOIS LE PRÊTRE »

(de gauche à droite)

« Nos obus* ont bouleversé les tranchées* que l’ennemi avait creusées dans

le bois le Prêtre: au milieu de débris de toutes sortes on voit les cadavres des

deux officiers allemands. »

« Arbres de haute futaie, taillis touffus, la mitraille* à tout fauché: car de ce

bois les Allemands avaient fait une forteresse qu’il a fallu emporter tranchée*

par tranchée*. »

Journal Le Pays de France - 1915

Transcription

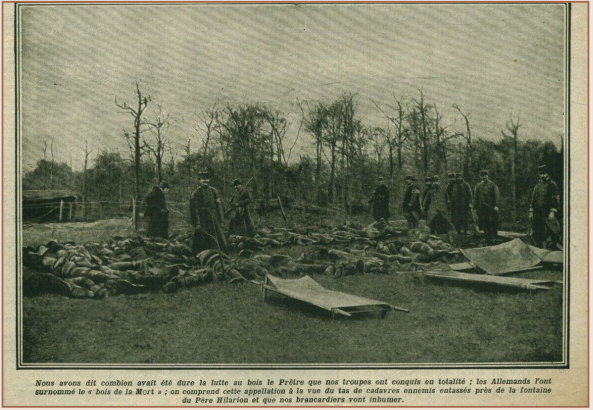

« Nous avons dit combien avait été dure la lutte au bois le Prêtre que nos

troupes ont conquis en totalité; les Allemands l’ont surnommé le « bois de la

Mort »; on comprend cette appellation à la vue des tas de cadavres ennemis

entassés près de la fontaine du Père Hilarion et que nos brancardiers vont

inhumer. »

Le miroir - 16 mai 1915

Transcription

photo 21

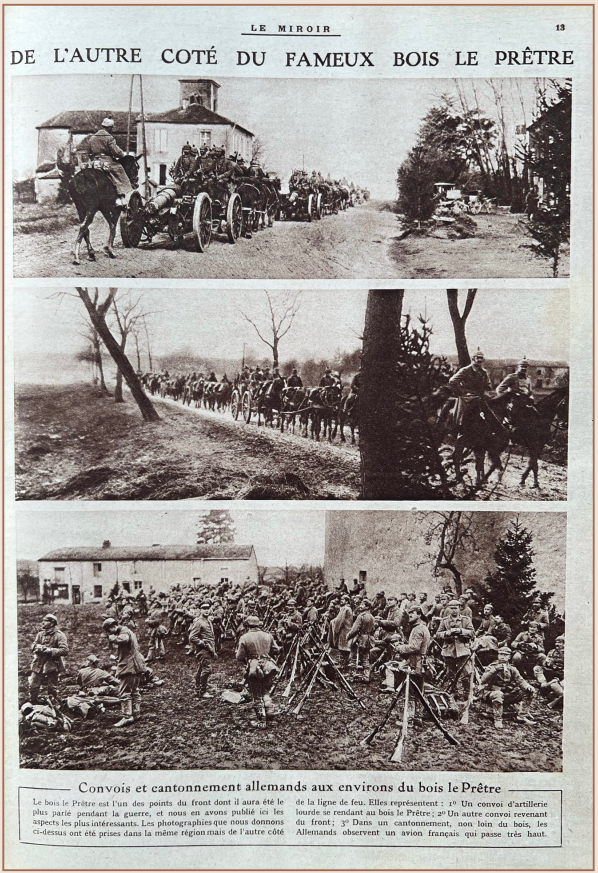

« DE L’AUTRE CÔTÉ DU FAMEUX BOIS LE PRÊTRE »

« Convois et cantonnement allemands aux environs du bois le Prêtre »

« Le bois le Prêtre est l’un des points du front dont il aura été le plus parlé

pendant la guerre, et nous en avons publié ici les aspects les plus intéressants.

Les photographies que nous donnons ci-dessus ont été prises dans la même

région mais de l’autre côté de la ligne de feu. Elles représentent: 1. Un convoi

d’artillerie lourde se rendant au bois le Prêtre; 2. Un autre convoi revenant du

front; 3. Dans un cantonnement*, non loin du bois, les Allemands observent

un avion français qui passe très haut. »

Le miroir - 13 juin 1915

Transcription

photo 22

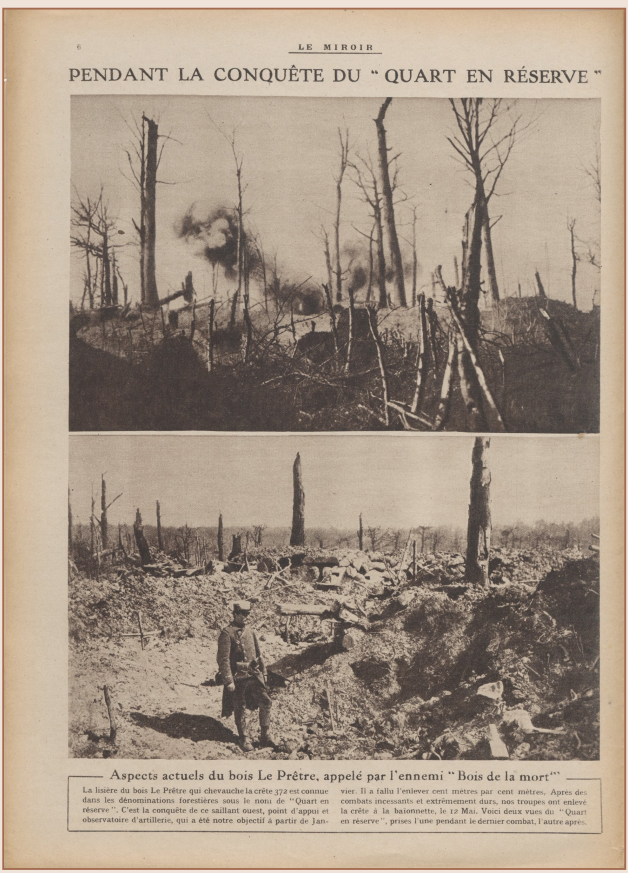

« PENDANT LA CONQUÊTE DU “QUART EN RÉSERVE »

« Aspects actuels du bois Le Prêtre, appelé par l’ennemi « Bois de la mort » »

« La lisière du bois Le Prêtre qui chevauche la crête 372 est connue dans

les dénominations forestières sous le nom de « Quart en rèserve ». C’est la

conquête de ce saillant ouest, point d’appui et observatoire* d’artillerie*, qui

a été notre objectif à partir de Janvier. Il a fallu l’enlever cent mètres par

cent mètres. Après des combats incessants et extrêmement durs, nos troupes

ont enlevé la crête à la baïonnette*, le 12 Mai. Voici deux vues du « Quart en

réserve », prises l’une pendant le dernier combat, l’autre après. »

Le miroir - 30 mai 1915

Transcription

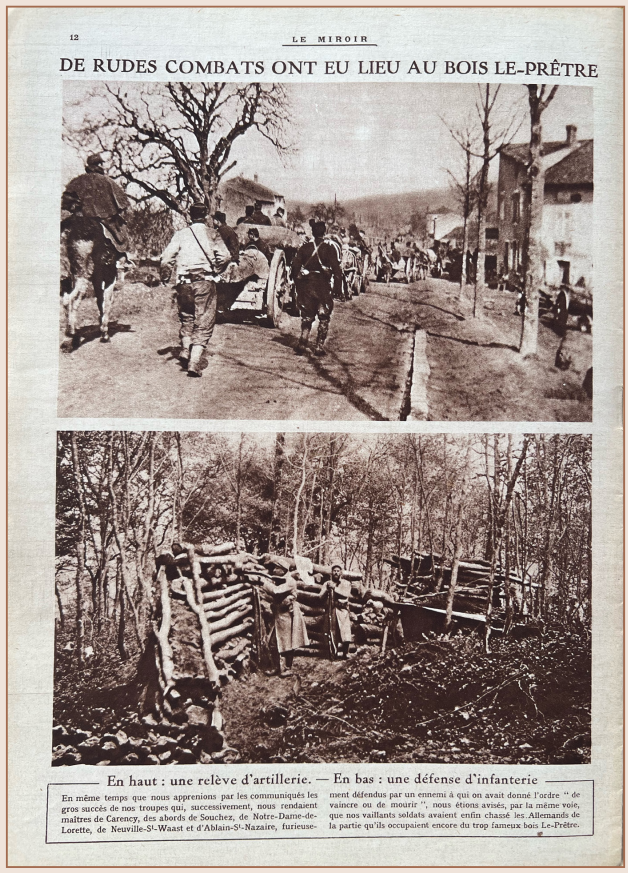

photo 23

« DE RUDES COMBATS ONT EU LIEU AU BOIS LE-PRÊTRE »

« En haut: une relève d’artillerie. – En bas: une défense d’infanterie »

« En même temps que nous apprenions par les communiqués les gros succès

de nos troupes qui, successivement, nous rendaient maîtres de Carency,

des abords de Souchez, de Notre-Dame-de-Lorette, de Neuville-St-Waast et

d’Ablain-St-Nazaire, furieusement défendus par un ennemi à qui on avait

donné l’ordre “de vaincre ou de mourir”, nous étions avisés, par la même voie,

que nos vaillants soldats avaient enfin chassé les Allemands de la partie qu’ils

occupaient encore du trop fameux bois Le-Prêtre. »

Le miroir - 4 juillet 1915

Transcription

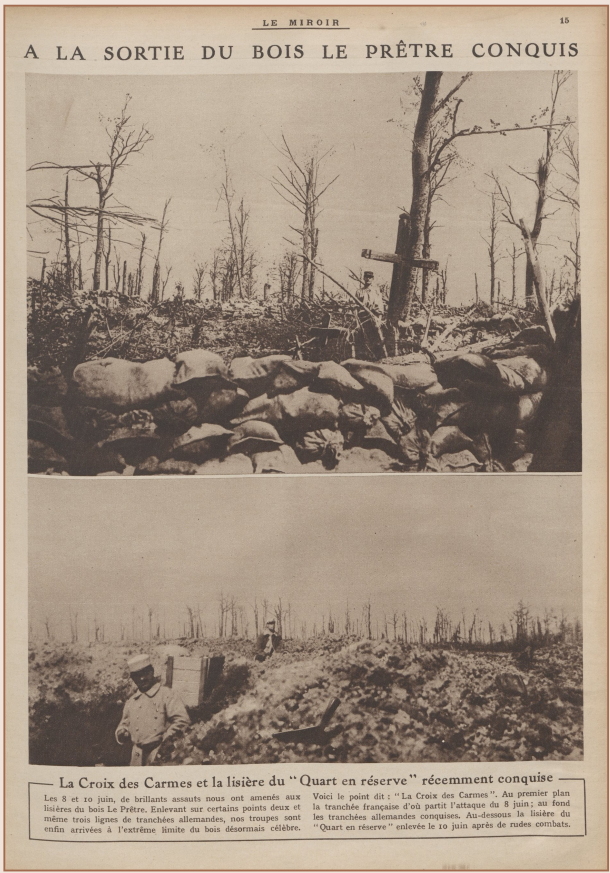

photo 24

« A LA SORTIE DU BOIS LE PRÊTRE CONQUIS »

« La Croix des Carmes et la lisière du « Quart en réserve »

récemment conquise »

« Les 8 et 10 juin, de brillants assauts nous ont amenés aux lisières du

bois Le Prêtre. Enlevant sur certains points deux et même trois lignes de

tranchées* allemandes, nos troupes sont enfin arrivées à l’extrême limite

du bois désormais célèbre. Voici le point dit: « La Croix des Carmes ». Au

premier plan la tranchée* française d’où partit l’attaque du 8 juin; au fond

les tranchées* allemandes conquises. Au-dessous la lisière du « Quart en

réserve » enlevée le 10 juin après de rudes combats. »

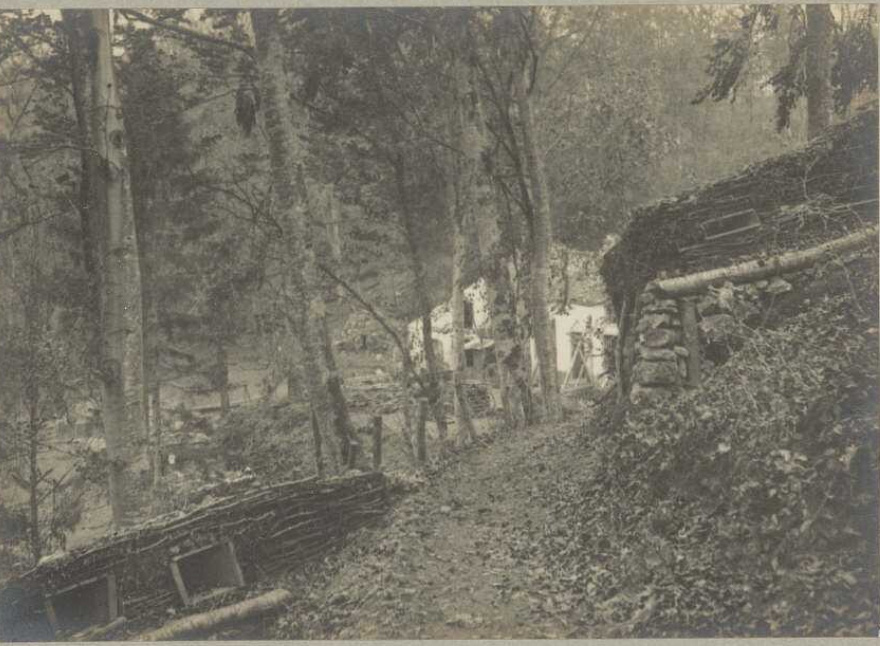

Bois-le-Prêtre - 2024 Tranchée

Bois-le-Prêtre - 2024

Tranchée allemande fortifiée

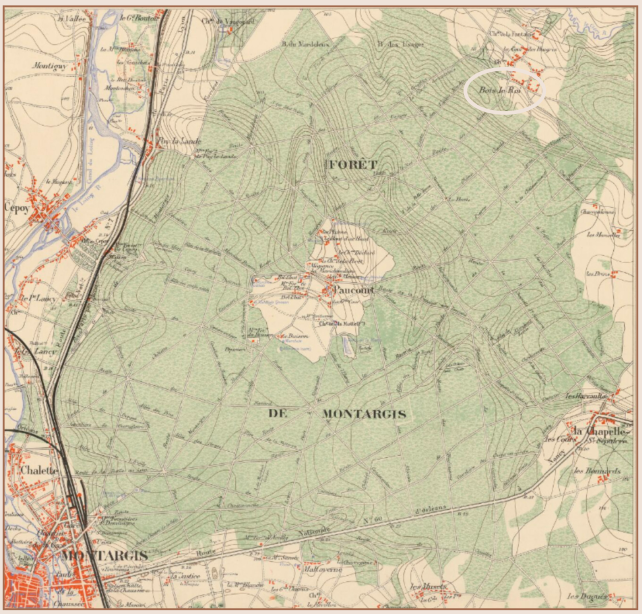

BOIS LE ROI

Bois le Roi est l’un des 21 hameaux de Griselles, situé dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. Il a la particularité d’être en dehors des lignes de front pendant la Première Guerre mondiale. Henri fait une balade en vélo mémorable le 6 septembre 1914, profitant d’une relative tranquillité avant son départ vers Toul.10

Extrait des Notes de Guerre de Jules Henri Colliot

Transcription

« Montargis – Dimanche 6 Septembre 1914 »

« Quoique le quartier soit consigné, je pars tranquillement faire une

balade dans la forêt en bicyclette. En me dirigeant sur la carte, je passe par

la chapelle Saint Sépulcre et Bois-le-Roi, contournant toute la forêt et ensuite

la traversant dans toute sa longueur. C’est une ballade magnifique et je n’ai

jamais été aussi tranquille. »

Montargis◊ - Bois-le-Roi et Saint Sépulcre

CHAMPENOUX

Le village de Champenoux, positionné à une quinzaine de kilomètres à l’est de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle, est une petite commune rurale de 1200 habitants. Comme dans le reste de la région, elle est touchée par de violents affrontements durant la Première Guerre mondiale, notamment lors de la bataille du Grand Couronné.

Du 9 au 12 septembre, les 168e et 169e régiments d’infanterie* prennent part aux combats de Champenoux, où ils subissent d’importantes pertes. Mais à l’issue de la bataille, les forces allemandes entament leur retraite vers la Seille, sous la pression de l’évolution favorable de la bataille de la Marne et libèrent ainsi la forêt de Champenoux. Dès lors, après la victoire du Grand Couronné, les 168e et 169e régiments d’infanterie retournent dans le secteur de Toul◊ (Cf : Contexte historique).11

La Nécropole nationale de Champenoux, érigée en 1919, honore la mémoire des soldats tombés durant ces vénements. Entre 1919 et 1935, elle est aménagée pour accueillir les dépouilles de 2 862 soldats perpétuant le souvenir des combats acharnés de la Grande Guerre.12

La Bataille du Grand Couronné◊ 11 au 14 septembre 1914

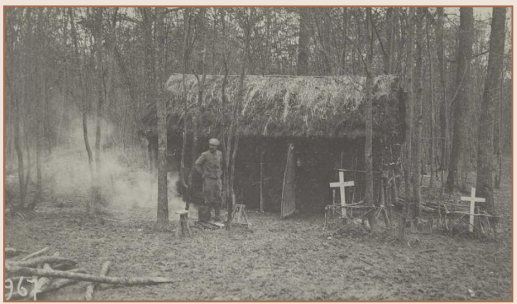

Champenoux - 22 juillet 1918

Route de Champenoux - Tombes de soldats tués en

septembre 1914 près de la forêt (Légende d’origine)

Forêt de Champenoux - 1917

Cagna† et tombes de soldats français

tués en septembre 1914 (Légende d’origine)

CASERNE DURZY

Le lycée Durzy, également connu sous le nom de lycée des métiers des sciences et de l’industrie Durzy, est un établissement d’enseignement secondaire situé à Villemandeur près de Montargis, dans le département du Loiret. Fondé en 1867, il est établi grâce à l’héritage de Philippe-François Durzy, un capitaine dans les armées de Napoléon Ier.13

En réponse aux besoins logistiques et d’hébergement urgents liés à la Première Guerre mondiale, l’établissement est transformé en une caserne auxiliaire. Ce changement de fonction témoigne de l’impact majeur de la guerre sur les institutions éducatives, contraintes de jouer un rôle différent dans l’effort de guerre*.

C’est seulement à la fin du conflit que l’établissement retrouve sa vocation première en tant que lieu d’enseignement.14

Abri militaire Montargis - Ecole professionnelle Durzy - 1910

CASERNE LUXEMBOURG

La caserne du Luxembourg est construite et utilisée à des fins militaires durant la Première Guerre mondiale. À partir de septembre 1914, elle fait office de résidence aux fantassins mobilisés à Toul◊, rôle qu’elle joue pendant la plus grande partie de la guerre.15 (Cf : Toul)

Mais en 1917, la caserne change d’orientation: elle est mobilisée par l’armée française et devient un asile supervisé par la Croix-Rouge américaine. Dans un premier temps, le bâtiment abrite des enfants réfugiés de la caserne La Marche, puis, en mars 1918, elle s’ouvre aux femmes et aux enfants fuyant les bombardements aériens. Cette reconversion vise à répondre aux nouveaux défis humanitaires posés par la guerre, responsable de nombreux dommages collatéraux.

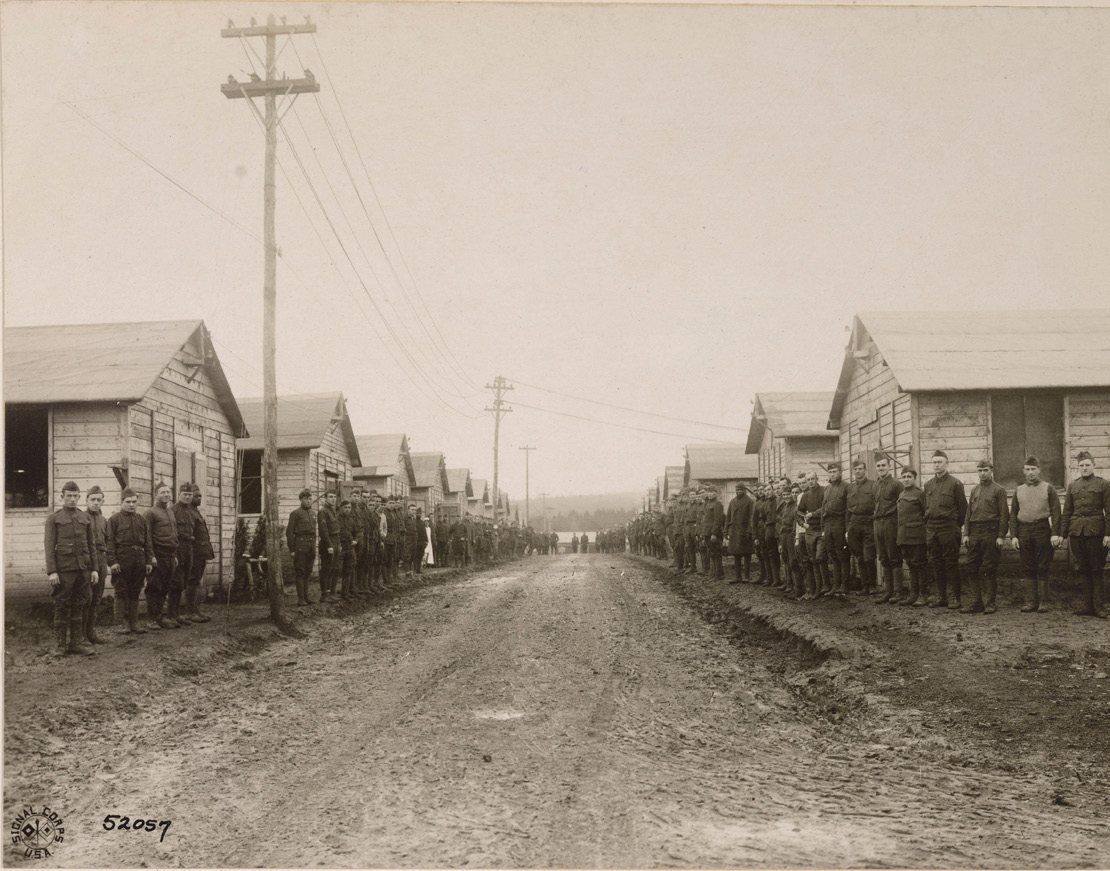

Le 27 septembre 1918, un ultime remaniement survient avec l’arrivée du Base Hospital 82. La Caserne du Luxembourg, désormais site hospitalier, se distingue comme un centre de soins médicaux essentiels pour les soldats blessés: sa capacité augmente considérablement, atteignant à son appogée 2 000 lits. C’est en janvier 1919 que le service hospitalier prend fin, marquant l’achèvement de cette période cruciale.16

Après la guerre, la Caserne retrouve sa fonction militaire d’origine avant d’être vendue en 1971. Transformée en lotissement dans les années 1990, elle conserve le souvenir de son passé mouvementé à travers quelques vestiges persistants.17

Toul - Caserne du Luxembourg - Septembre 1917

Asile de réfugiés tenu par la Croix-Rouge américaine

. Partie des bâtiments. (Légende d’origine)

Toul - Caserne du Luxembourg - Septembre 1917

Asile de réfugiés tenu par la Croix-Rouge américaine

. Groupe d’enfants. (Légende d’origine)

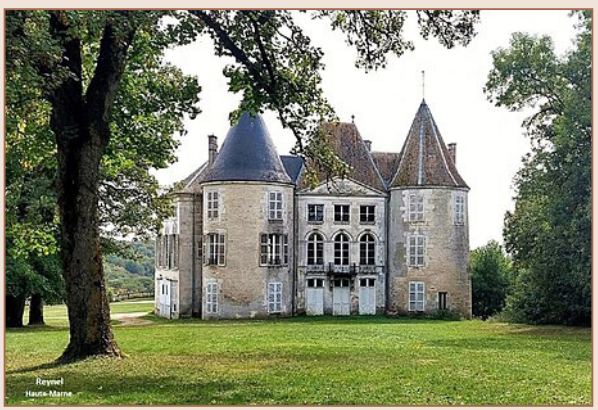

CHÂTEAU DE REYNEL

Situé entre la ville de Chaumont et de Neufchâteau sur une crête escarpée, le château Reynel joue au Moyen ge le rôle d’un avant-poste défensif face au Saint-Empire romain germanique et à la Lorraine.

En raison de sa situation, la seigneurie de Reynel loge des familles féodales puissantes, telles que les Joinville et les Amboise; tous sont des vassaux du roi de France. Mais elle est aussi exposée frontalement aux attaques ennemies. Par conséquent la bâtisse est ruinée successivement par les ravages des guerres de Religion, puis par la guerre de Trente Ans.

Lors de l’acquisition en 1763 par Joseph-Adrien de la Rue, comte de Mareilles, le château est entièrement détruit à l’exception d’une tour ronde. Mais il est par la suite reconstruit selon sa configuration actuelle, désormais inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Reynel ne joue pas de rôle particulier pendant la Première Guerre mondiale. Henri Colliot a passé des vacances dans la région mais je ne connais pas les circonstances ou motivations de son séjour.18

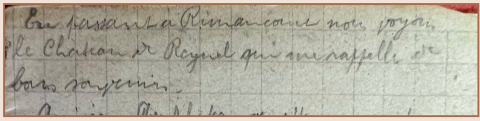

Extrait des Notes de Guerr de Jules Henri Colliot

Transcription

« Lundi 7 Septembre 1914 »

« En passant à Rimaucourt nous voyons le Château de Reynel qui me rappelle

de bons souvenirs. »

Château Reynel

Château Reynel

CHAUMONT

Chaumont est une commune française de 15 000 habitants et préfecture du département de la Haute-Marne. Au vu de son importance administrative et territoriale, elle est bouleversée par l’avènement de la Première Guerre mondiale.

Située en arrière-front, la ville n’est pas directement impliquée dans les affrontements mais fait office de refuge et de lieu de repos pour les soldats et les blessés pendant les hostilités.

En septembre 1917, une décision importante du président américain Woodrow Wilson† transforme la situation pour la commune : il choisit d’engager les États-Unis dans le conflit et d’établir à Chaumont le grand quartier général des forces américaines. Dirigée par le général John Pershing, la base devient le principal site pour la coordination des opérations militaires américaines en Europe, tandis que la caserne Damrémont est choisie pour accueillir l’État-Major du grand quartier général. Ce bouleversement transforme la vie quotidienne de Chaumont et de ses habitants,les forces américaines y demeurant jusqu’à la fin de la guerre.19

109e – les Bleus sur le Champs de manoeuvre

Transcription

« …car tu le sais d’ailleurs je n’ai pas d’heure pour rentrer le soir.

Fais part de ma carte à Gustave et communique-lui un cordial bonjour

ainsi qu’aux autres copains.

Donc au revoir cher ami, à bientôt le plaisir de te la serrer

fortement et bon courage pour te séparer de tout ce qui t’est cher.

Ton copain qui pense à toi et quitte 357 demain matin. »

Chaumont - 1917

Le général Pershing inspecte les troupes américaines

COMMENTRY

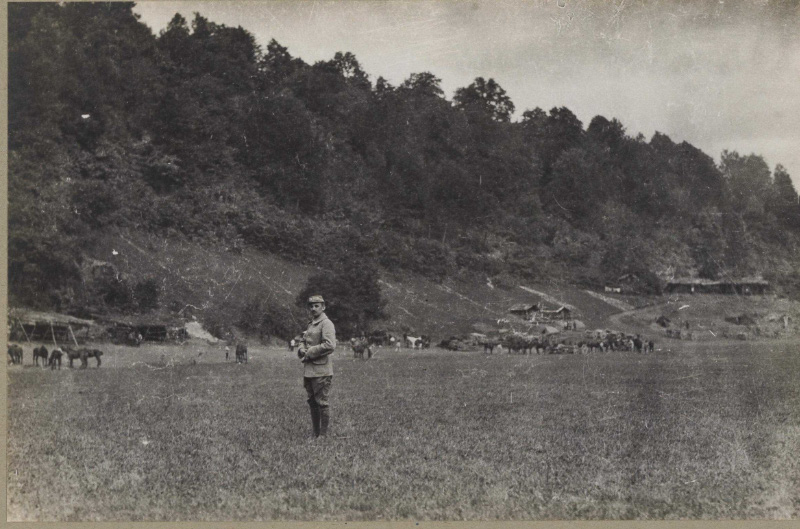

Nous ne savons pas précisément où Henri Colliot a été soigné après sa blessure du 10 avril 1915. La seule trace dont nous disposons est une photographie dans laquelle il apparaît. Étant donné que cette photo a été prise par le photographe J. Case, situé Avenue de la Gare à Commentry, il est plausible que la prise de vue ait eu lieu localement. Le seul hôpital de Commentry au printemps 1915 était l’hôpital auxiliaire n°15, géré par la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM), au sein de la maison de retraite Saint-Louis, située rue de l’Hôpital et ouverte le 2 octobre 1914. Cette supposition demeure toutefois une éventualité.

Bien que la commune de Commentry ne soit pas au cœur des hostilités, la guerre a des répercussions sur le quotidien de ses habitants. La transformation de la maison de retraite de Saint Louis en hôpital auxiliaire est un exemple parlant de la mobilisation* générale de l’ensemble des territoires, qui soutiennent collectivement l’effort de guerre*.

L’hôpital auxiliaire voit le jour le 2 octobre 1914 avec une capacité de 20 lits. Il est géré par la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM), une organisation humanitaire venant en aide aux blessés. Après avoir joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale, l’organisation devient la Croix-Rouge française† le 11 février 1940, lors d’une fusion avec d’autres organisations similaires, pour former une seule et puissante organisation humanitaire française.20

Printemps - 1915

Hypothèse : Maison de retraite de Saint-Louis, convertie en hôpital

Henri Colliot est sur la deuxième ligne, au centre,

avec le bras gauche dans une écharpe

CRÊTE DES ÉPARGES

La crête des Eparges est un éperon situé sur les côtes de Meuse, à une distance quasi égale de Verdun* et de Saint-Mihiel.

Cette position, cruciale pour contrôler la plaine de la Woëvre et le saillant de Saint-Mihiel, est disputée par les opposants français et allemands dès les premiers mois de la guerre. C’est en septembre 1914 que les Allemands parviennent à percer les lignes françaises et à conquérir la place forte qu’ils fortifient entièrement.

En janvier 1915, le général Joffre** décide de lancer une offensive pour reprendre la crête dans le but de dégager Verdun◊ : les combats débutent en février, mais les allemands résistent farouchement.21

Le mois d’avril 1915 marque le début d’une nouvelle phase du conflit où les deux camps s’engagent dans une lutte souterraine intense pour le contrôle du point à l’extrémité orientale de la crête. La guerre des mines* se prolonge jusqu’en septembre 1917, sans qu’aucun camp ne parvienne à obtenir un avantage significatif.

En février 1916, les Français tentent une nouvelle offensive, mais elle se solde également par un échec. Ce n’est qu’en septembre 1918, lors de l’assaut franco-américain, que la crête des Eparges est finalement libérée, après quatre longues années de combats acharnés.22

Les Eparges - Février 1916. Vue panoramique de la côte des Eparges depuis un boyau

Les Eparges

Les Eparges - 6 novembre 1915

Ravin de Sonvaux et crête des Eparges. Vue prise du Piton (Légende d’origine)

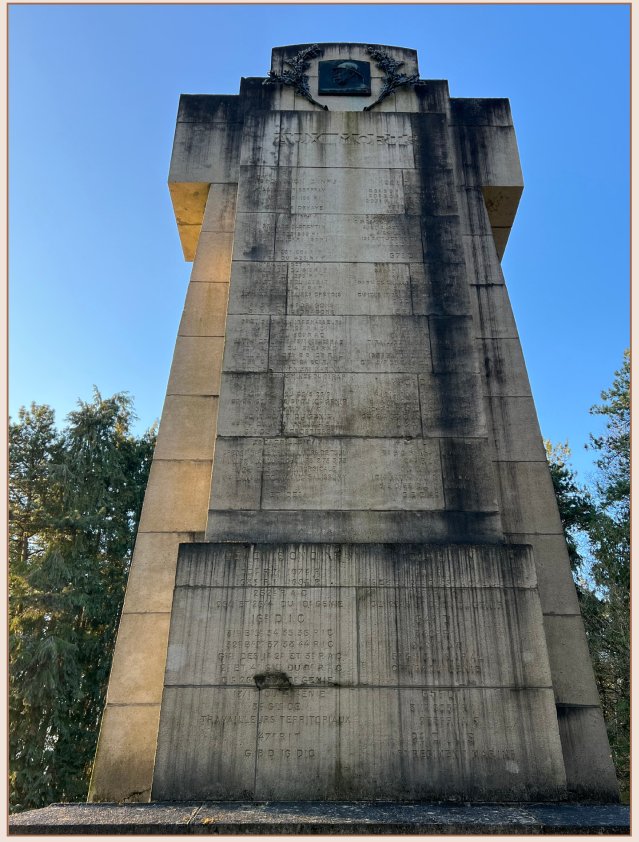

CROIX DE CARMES

La croix des Carmes est un monument commémoratif situé dans la commune de Montauville◊ et un symbole des combats acharnés du Bois-le-Prêtre◊ durant la Première Guerre Mondiale.

A l’origine une simple croix en bois, la croix des Carmes se retrouve au coeur des lignes de front jusqu’au 7 juin 1915. A cette date, elle est capturée par les forces françaises qui la déplacent dans la Nécropole nationale du Pétant* pour la protéger. Mais un mois après les faits, le 4 juillet 1915, les Allemands envahissent la zone et parviennent à la récupérer et à établir solidement les lignes de front pour les trois années suivantes.23

Bois-Le-Prêtre◊ - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Bois-le-Prêtre◊ - 2024

Monument de la Croix des Carmes

Carte de secteur du Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Inscriptions sur la Croix des Carmes - 2024

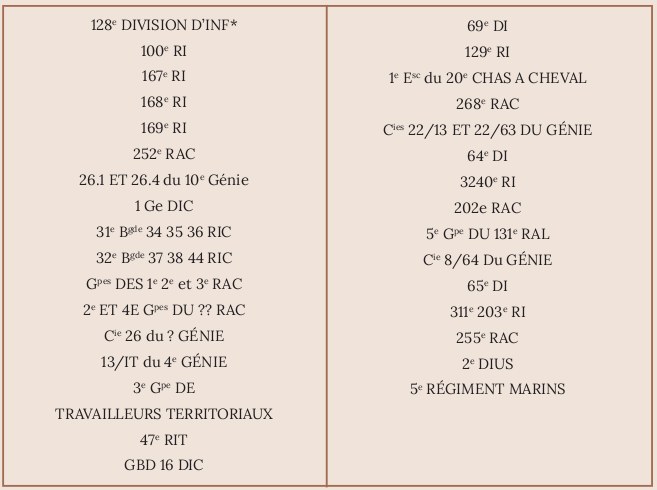

Liste des divisions et régiments impliqués dans les Combats du Bois-le-Prêtre◊

Transcription de la partie basse

Légende :

RI : Régiment d’infanterie*

RAC : Régiment d’artillerie* à cheval

DI : Division d’infanterie*

DIC : Division d’infanterie coloniale

RIC : Régiment d’infanterie coloniale

RIT : Régiment d’infanterie territoriale

RAL : Régiment d’artillerie lourde

DIUS : Division d’infanterie américaine

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Secteur de la Croix des Carmes

La Croix en 1ère ligne (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Cimetière militaire de la Croix des Carmes, ou du Pétant

. Au fond, les bois. (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Cimetière de la Croix des Carmes

La croix des Carmes enlevée de son emplacement primitif après la conquête de la partie

Ouest du Bois, et plantée dans le cimetière de la Vallée. Le fil de fer barbelé

qui l’entoure est un reste des fils barbelés qui défendaient les tranchées allemandes. (Légende d’origine)

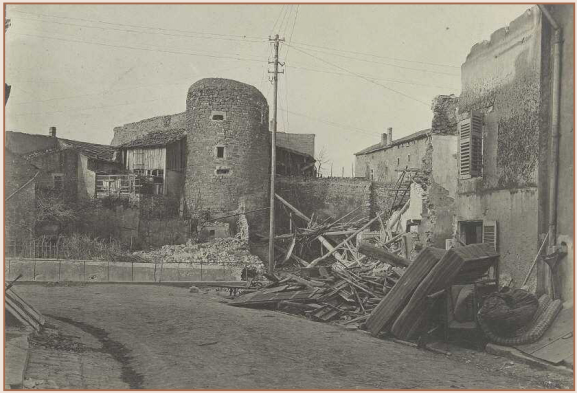

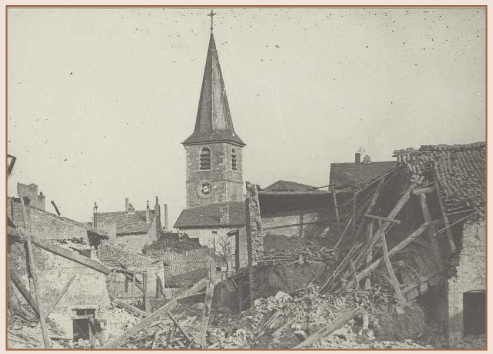

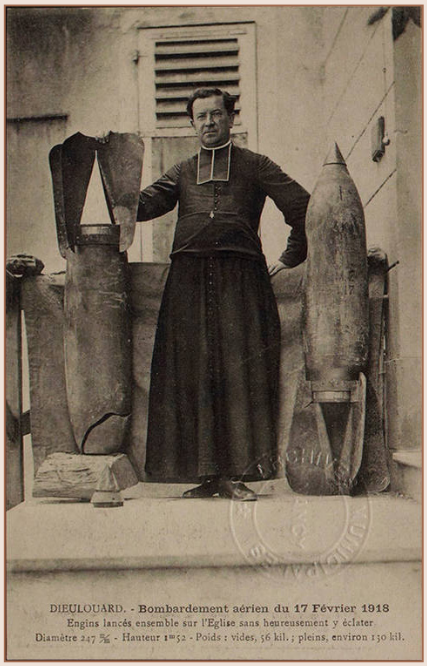

DIEULOUARD

En septembre 1914, Dieulouard, village situé entre Pont-à-Mousson◊ et Nancy◊, est plongé dans la tourmente de la Première Guerre mondiale. L’occupation de Pont-à-Mousson par l’ennemi suscite une appréhension croissante des habitants qui craignent d’être envahis. Le 6 septembre, la panique entraîne un exode massif vers Toul◊ et la commune est alors déclarée ville ouverte†. Les signes de conflit se font de plus en plus menaçants alors que les Allemands renforcent leur position dans le bois de Cuite. Toutefois, le 10 septembre, les troupes sont contraintes d’évacuer le massif, plaçant Dieulouard sous drapeau français jusqu’à la fin du conflit (Cf : Contexte historique).25

Aux abords du champ de bataille, la ville assume alors le rôle d’arrière-front, loin des tirs provenant des tranchées*, mais exposée aux aléas de la guerre. En l’occurrence, elle n’échappe pas aux bombardements aériens : après les attaques de Nancy, Dieulouard est ciblée par l’aviation allemande le 17 février 1918. L’attaque est responsable de dommages matériels et humains mais l’église du village est préservée, deux bombes ayant transpercé le toit sans jamais exploser.26

Cette attaque remet en question le concept de ville ouverte, censé protéger les villes des ravages matériels et humains de la guerre, selon la Convention internationale de La Haye du 18 octobre 1907.27

Dieulouard - 1916

Cantonnement* du 212e régiment d’infanterie

Dieulouard - 11 mai 1916

Les soldats du bois le Prêtre◊ viennent assister à la représentation du Théâtre aux Armées†.

(Légende d’origine)

Dieulouard - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Dieulouard - 21 février 1918

Maison bombardée par l’aviation allemande le 18 février 1918

Dieulouard - La gare avant 1914

Dieulouard - 21 février 1918

La gare après les bombardements aériens du 18 février 1918 (Légende d’origine)

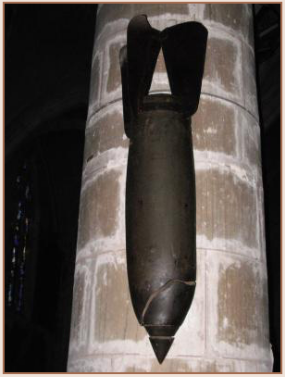

Dieulouard - 21 février 1918

Torpille* allemande non éclatée lancée par l’aviation* le 18 février 1918

Dieulouard - 21 février 1918

Abords de l'Église bombardée par avions allemands le 18 février 1918 (Légende d’origine).

Dieulouard - date inconnue

Obus* non éclatés placés en commémoration sur les colonnes intérieures

de l'église de Dieulouard

Dieulouard - 17 février 1918

Transcription

« Dieulouard – Bombardement aérien du 17 février 1918

Engins lancés ensemble sur l’église sans heureusement y éclater.

Diamètre 247 mm – Hauteur 1m52 – Poids: vides, 56 kil.;

pleins, environ 130 kil. »

Dieulouard - 2024

Obus* non éclatés placés en commémoration sur les colonnes intérieures

de l'église de Dieulouard

FERME DE NANZÉVILLE

La ferme de Nanzéville sert de point d’ancrage pour les troupes françaises durant les opérations militaires menées dans la région. Grâce à sa proximité avec les lignes de défense, solidement défendues par la 173e division d’infanterie*, la bâtisse fournit un abri* partiel et un point de rassemblement pour les soldats.28

Ferme de Nanzéville - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

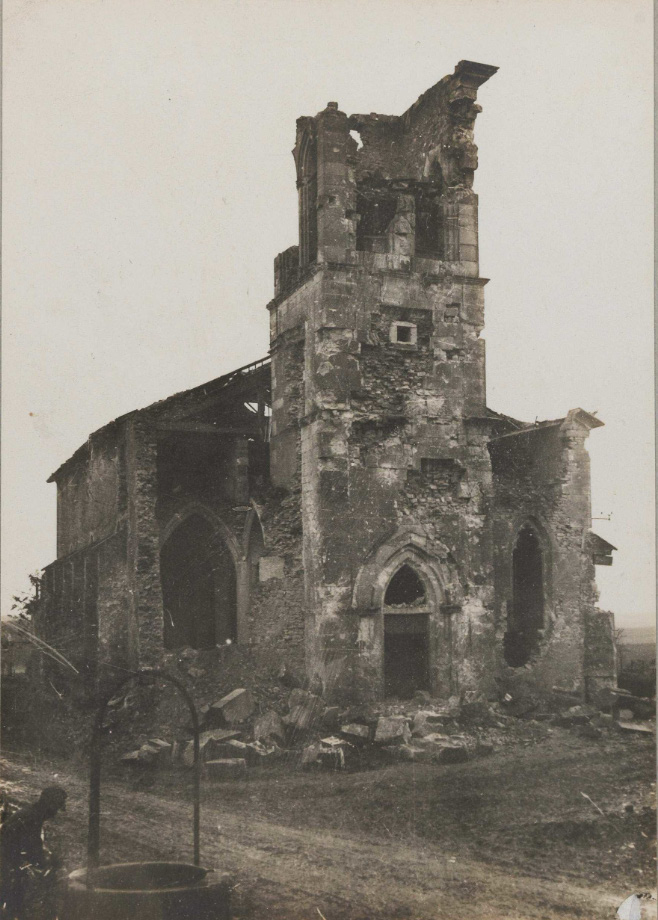

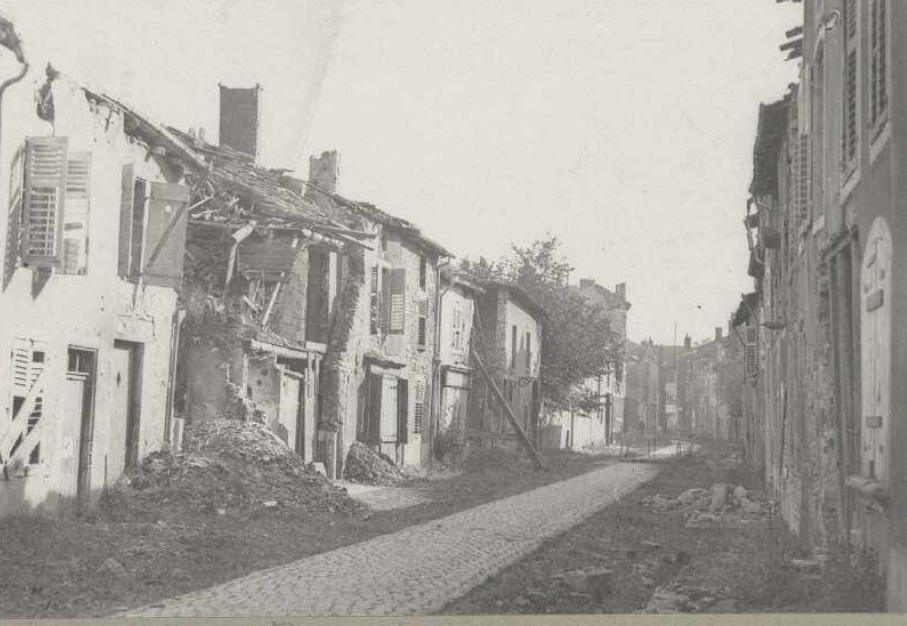

FEY-EN-HAYE

Au début de la guerre, les troupes françaises occupent le village de Fey-en- Haye et le fortifient, anticipant une possible manœuvre allemande visant à contourner les défenses de Verdun◊ par le sud. Paradoxalement, la population n’est pas évacuée.

Le 3 septembre 1914 l’hypothèse devient réalité : les uhlans† allemands attaquent simultanément les villages de Fey-en-Haye, Limey◊, Regniéville◊ et Remenauville◊. Néanmoins, leur progression est stoppée par les soldats du 368e régiment d’infanterie* qui réussissent à maintenir le village sous le drapeau français. Mais la commune est à nouveau la cible d’une attaque de la 8e brigade d’infanterie bavaroise le 5 septembre, après que les troupes françaises l’aient évacuée.29

Toutefois, les rapports de force évoluent à l’issue de la victoire française du Grand Couronné◊, qui contraint les forces allemandes à abandonner le village et à se replier dans la plaine de Woëvre◊. Les français n’exploitent pas cette avancée et réduisent leurs effectifs en raison du calme relatif de la région, tandis que des renforts allemands affluent.

Cette erreur de stratégie est exploitée par l’ennemi qui entreprend une offensive majeure à partir du 20 septembre. Malgré une contre-attaque, la 73e division est repoussée sur la ligne Martincourt* – Bernécourt. Entre le 22 et le 25 septembre, la 169e division d’infanterie réussit à reprendre une partie du terrain perdu, mais Fey-en-Haye est laborieux à récupérer en raison des fortes positions défensives allemandes. C’est seulement le 31 mars 1915, six mois après le début des hostilités dans la région, que le 169e réussit à reprendre Fey-en-Haye.30

Le village, déjà défiguré par les attaques de terrain, subit un bombardement continu de l’artillerie* allemande et même une attaque aux gaz toxiques le 7 avril 1917. A l’issue du conflit, il est entièrement détruit, aucun bâtiment ni maison n’étant resté intact. Ce n’est que quelques années plus tard, au début des années 1920 que le village est reconstruit à une centaine de mètres de l’ancien bourg.31

Fey-en-Haye - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Bois-le-Prêtre◊ - date inconnue

Chêne relique étêté et meurtri par de nombreux impacts de balles

Fey-en-Haye - 19 octobre 1915

La pompe à incendie dans la grande rue (Légende d’origine)

Fey-en-Haye - 29 octobre 1915

Le cimetière et le village (Légende d’origine)

Fey-en-Haye - 1915

Village en ruines

Fey-en-Haye - 2024

Le chêne relique de la forêt domaniale du Bois-le-Prêtre◊, témoignage vivant des combats de

la Première Guerre mondiale, a été déplacé pour être préservé et fut implanté à l'église

de Fey-en-Haye, où il demeure un symbole mémorial des affrontements.

Fey-en-Hey - 2024

Ruines du cimetière

Fey-en-Hey - 2024

Ruines de la grande rue

Fey-en-Haye - 2024

Mr Jean-Paul David (ancien maire de Fey-en-Haye) montrant les impacts

de balles à Dominique Colliot (petit-fils d’Henri).

Musée de l’armée, Invalides, Paris - 2024

Relique du chêne mitraillé de la Croix des Carmes

« Ce morceau de bois provient de l’un des chênes de la Croix des Carmes qui se trouve dans la

forêt du bois-le-Prêtre en Meurthe-et-Moselle. Le morceau mesure environ 60cm de long. La

présence des éclats d’obus témoigne de la dureté des combats qui se sont déroulés durant la

Première Guerre mondiale. D’octobre 1914 à mi-août 1915, 7 500 combattants y sont morts et

22 000 y ont été blessés. Ce morceau fut récupéré par un ancien employé de l’Office national

des fortes, à quelques pas d’un chêne qui était situé sur l’ancienne ligne de front… »

FLIREY

Flirey est une commune française située à proximité du Bois de Mort Mare◊, dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est. Comme le reste de la région, elle porte les cicatrices de la Première Guerre mondiale, en particulier des batailles qui se sont déroulées entre septembre 1914 et mai 1915.

Les combats de Flirey et du Bois de Mort Mare◊ entre le 21 septembre et le 13 octobre 1914, ainsi que ceux du 5 avril au 5 mai 1915, sont particulièrement féroces. La VIe armée allemande tente à plusieurs reprises de s’emparer des positions françaises dans les secteurs du Bois-le-Prêtre◊ et du Bois de Mort Mare◊, visant à contrôler les axes routiers et les lignes de chemin de fer qui régissent l’accès à Verdun◊.

Malgré les efforts des troupes, Flirey tombe entre les mains ennemies le 21 septembre 1914. Les français ne parviennent pas à enrayer la progression allemande, conduisant à la prise du saillant de Saint-Mihiel◊ le 24 septembre. Les combats sont la cause d’importantes pertes des deux côtés, avec près de 5 000 Français disparus en une seule journée (Cf : Contexte historique).32

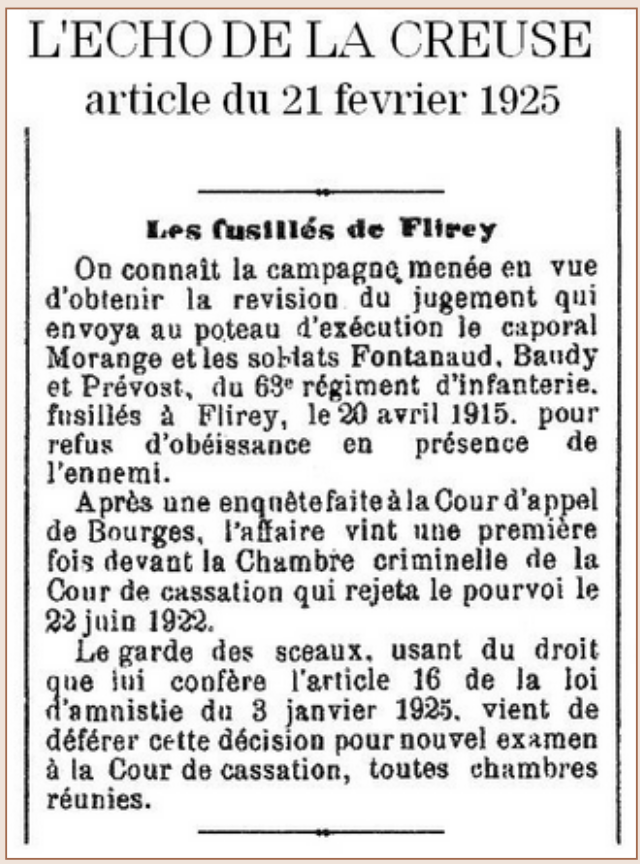

En avril 1915, une opération visant à reprendre les positions conquises ne réussit pas à atteindre les gains territoriaux escomptés. Le ral-bol général et l’épuisement des soldats est tel que, le 19 avril 1915, des soldats du du 63e régiment d’infanterie* refusent de sortir de leur tranchée. Quatre d’entre eux sont fusillés pour l’exemple en lisière du bois de Manonville.33

Aucune offensive majeure n’est lancée dans la région jusqu’en janvier 1918, à l’exception de quelques raids isolés. Cependant, des renseignements suggèrent que les Allemands planifient une offensive vers le sud du saillant de St-Mihiel, ce qui justifie l’intervention française dans le secteur de Flirey le 8 janvier, dans le but d’identifier les unités ennemies, de ramener des documents et du matériel et détruire les installations ennemies. Dès 15h30, tous les objectifs sont atteints. Toutefois, ce n’est que pendant l’Offensive des Cent-Jours, exécutée par les forces françaises et américaines, que la zone stratégique est finalement libérée de l’emprise allemande.34

La Nécropole nationale de Flirey, créée en 1919, commémore cette série d’évènements en rassemblant les dépouilles de 4 407 soldats tombés lors des combats de la Woëvre◊.35

Flirey

Flirey - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Flirey - 3 novembre 1915

Lavoir et village en ruines

Flirey - Décembre 1915

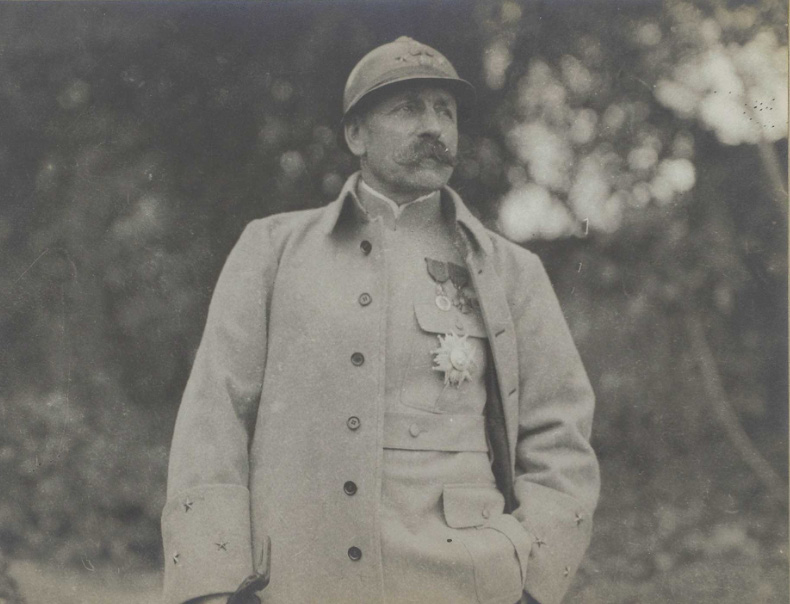

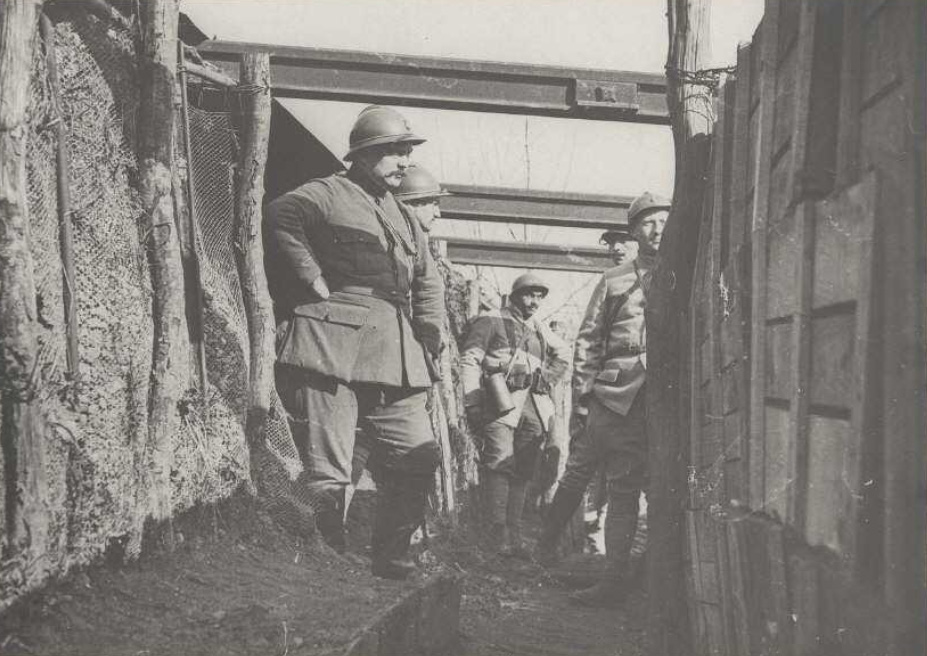

Le Général Dubail** inspecte les travaux de préparation d’une

attaque depuis un poste téléphonique

Flirey - 23 juillet 1916

Cimetière militaire (Légende d’origine)

Flirey - 2024

Ruines de l’église de Flirey

L’echo de la Creuse - article du 21 février 1925

Transcription

photo 81

« Les fusillés de Flirey »

« On connait la campagne menée en vue d’obtenir la révision du

jugement qui envoya au poteau d’exécution le caporal Morange et les soldats

Fontanaud, Baudy et Prévost, du 63e régiment d’infanterie, fusillé à flirey, le

20 avril 1915, pour refus d’obéissance en présence de l’ennemi.

Après une enquête faite à la Cour d’appel de Bourges, l’affaire vint une

première fois devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui

rejeta le pourvoi le 22 juin 1922.

La garde des sceaux, usant du droit qui lui confère l’article 16 de la loi

d’amnistie du 3 janvier 1925, vient de déférer cette décision pour nouvel

examen à la cour de cassation, toutes chambres réunies. »

FORÊT D’APREMONT

(Cf : Bois Brûlé)

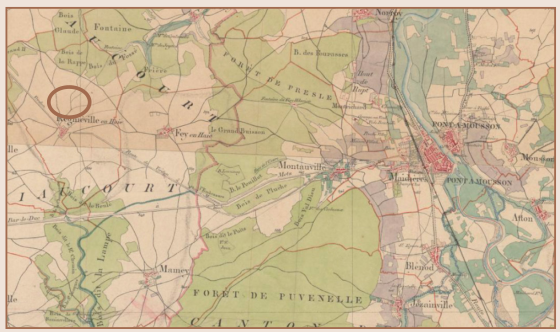

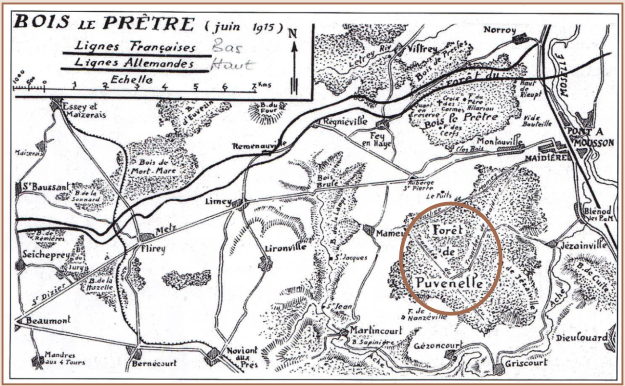

FORÊT DE PUVENELLE

Encerclée par les villages de Fey-en-Haye◊, Montauville◊, Mamey◊ et Pont-AMousson◊, la forêt de Puvenelle est au cœur des hostilités pendant la Grande Guerre.

Située près du front occidental, elle est envahie par les forces allemandes du 4 au 7 septembre, durant la bataille du Grand-Couronné◊ (Cf : Contexte Historique). Les circonstances obligent les soldats français à se replier jusqu’à Dieulouard◊, exposant ainsi la forêt aux dégâts des artilleries. Après la signature de l’armistice, elle est partiellement reboisée, mais des vestiges de cette période sont encore visibles, témoignant de l’histoire tragique de la Première Guerre mondiale.36

Forêt de Puvenelle - 15 octobre 1915

Avion allemand descendu par un avion français dans la forêt de Puvenelle.

Avion allemand abattu le 10 octobre 1915 dans la Forêt de Puvenelle près de Pont-à-Mousson◊ par l'aviateur breton, Jean Bourhis (1888-1916). Le pilote de l'avion allemand était le Gefr.† Kurt Kroner né le 9 mars 1892 à Brand, son observateur le Lieutenant Guido Wolf né le 20 décembre 1893 à Berlin. L'avion abattu appartenait à l'escadrille FA70. (Légende d’origine)

Forêt de Puvenelle - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Forêt de Puvenelle - 21 mai 1916

Les corps déchiquetés des aviateurs allemands (Légende d’origine)

Forêt de Puvenelle (Meurthe et Moselle) - 21 mai 1916

AviatiK† descendu à coups de mitrailleuses en forêt de Puvenelle (Légende d’origine)

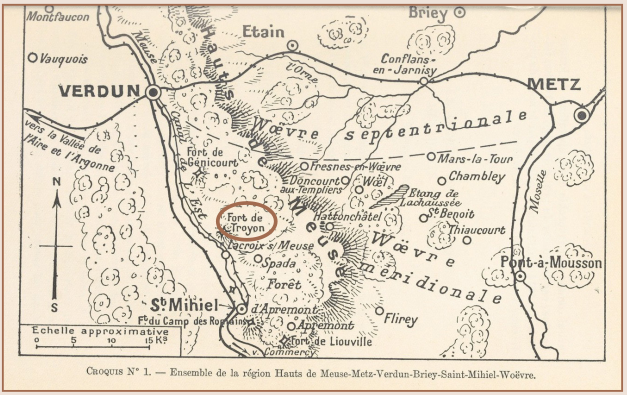

FORT DE TROYON

Le fort de Troyon est un ouvrage fortifié faisant partie du système Séré de Rivières†, érigé autour de Verdun◊ à partir de 1879. Situé à 264 mètres d’altitude, entre les communes de Troyon et Lacroix-sur-Meuse, dans le département de la Meuse, ce fort joue un rôle significatif lors des combats de septembre 1914 qui donnent naissance au saillant de Saint-Mihiel◊.37

Sous le feu d’un intense bombardement à partir du 8 septembre 1914, le fort de Troyon reçoit l’ordre de résister pendant au moins 48 heures. Cette action revêt une importance capitale pour empêcher les forces allemandes de prendre Verdun en étau, étant donné que le fort est positionné au sud de la ville. Les Allemands se trouvent déjà de l’autre côté de la Meuse, à Issoncourt, à une distance de 22 kilomètres en ligne droite. De cette résistance dépend donc le dénouement de la guerre, en particulier la victoire dans la bataille de la Marne.

Le 9 septembre 1914, le major Neuhoff, un officier allemand de l’état-major de la 10e division, se présente à l’entrée du fort, sommant les défenseurs de se rendre. Le capitaine Heym, commandant du fort appartenant au 166e régiment d’infanterie*, refuse catégoriquement et demande aux Allemands de faire demi-tour. Le fort de Troyon devient alors la cible d’un déluge d’obus*. Les bombardements allemands ne cessent que le 13 septembre, à la fin de la bataille du Grand-Couronné◊, mais le fort réussit à tenir bon.38

En 1918, le fort de Troyon est utilisé comme hôpital de campagne par les troupes américaines, qui participent à la libération de Saint-Mihiel, occupé depuis 4 ans. À ce jour, les traces des bombardements de septembre 1914 demeurent manifestes, témoignant de la brutalité des affrontements.39

Fort de Troyon

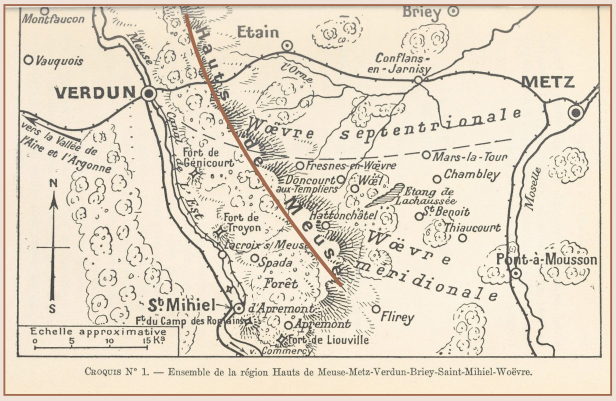

Ensemble de la région Hauts de Meuse◊-Metz-Verdun◊-Briey-Saint-Mihiel◊-Woëvre◊

Fort Troyon - 6 juillet 1917

Fort bombardé (Légende d’origine)

Fort Troyon - 15 juillet 1916

L’entrée du fort bombardé, le pont de fer (Légende d’origine)

Fort Troyon - 2005

Fort Troyon - 2005

GONDREVILLE

Gondreville est une commune située dans l’arrondissement de la ville de Toul◊, en région Grand Est. (Cf : Toul)

Bien qu’elle ne soit pas géographiquement impliquée dans les hostilités, la commune se trouve à proximité directe des lieux de combats. Elle est donc témoin des nombreux transits entre le champ de bataille et l’arrière pays, contribuant à l’effort logistique de l’armée française.40

Environs de Toul◊ - Gondreville - Le Moulin - 1914

GRAND-COURONNÉ

Après la déclaration de guerre le 3 août 1914, les armées françaises se déploient le long de la frontière avec l’Allemagne.

Disposant d’une large supériorité numérique, les sept armées allemandes prennent le dessus sur les cinq armées françaises et sur le corps expéditionnaire britannique lors de la bataille des frontières. Les troupes françaises de la IIe Armée, commandées par le général de Castelnau**, font face aux forces ennemies dans la région de Nancy◊ et choisissent de se replier stratégiquement vers le Grand Couronné.

La bataille est marquée par des erreurs, notamment la désobéissance du général Foch qui maintient une attaque sur Morhange malgré les ordres de Castelnau**. En dépit de cet incident, la IIe Armée réussit à résister et, le 25 août, une contre-offensive audacieuse est menée pour repousser les Allemands. Ce jour-là, une célèbre directive du général de Castelnau*, « En avant, partout et à fond ! »,† marque le point de départ d’une contre-attaque décisive qui renverse le cours de la bataille.41

De cette première victoire, les combats pour le contrôle du Grand Couronné se poursuivent du 4 au 13 septembre 1914. L’attaque cible principalement la ville de Nancy◊, dont le siège permettrait aux Allemands de consolider leur position en Lorraine et d’ouvrir la voie vers la capitale.

Les Allemands concentrent leur artillerie pour détruire les défenses ennemies, mais la portée limitée de leurs canons rend le plan prévisible. Castelnau**, anticipant l’assaut, prépare une défense stratégique avec deux lignes de résistance basées sur les 20e et 16e corps.

Le 6 septembre, l’offensive allemande intensifie les bombardements, mais la pression diminue dans le secteur sud.

Le 7 septembre, une attaque allemande mal coordonnée est repoussée, marquant un tournant stratégique. Les Français résistent dans la forêt de Champenoux* et font face à l’assaut bavarois, alors que des pertes importantes menacent l’opposant. La défense réussie de Nancy◊ contraint les Allemands à reconsidérer leur plan d’attaque et la bataille s’achève sans que les lignes françaises ne soient entamées.

Le 8 septembre, les Allemands sentent le basculement de la situation à l’ouest et libèrent un corps d’armée pour renforcer leur dispositif. Rupprecht†† reçoit l’ordre de replier ses troupes jusqu’à la ligne Metz-Sarrebourg, mais s’oppose à cette décision et choisit une stratégie de repli limité.

Le 9 septembre, les forces bavaroises se retirent progressivement sous des pluies torrentielles. Un bombardement sur Nancy, cherchant à camoufler le repli allemand, incite les Français à lancer une offensive couronnée de succès dans l’après-midi.

Le 10 septembre, des nouvelles inquiétantes de Verdun◊ et de la Woëvre◊ obligent Castelnau à envoyer des renforts. Les Allemands, sous la pression, se replient vers le nord-est pendant la nuit.

Le 11 septembre, la ligne de front est pratiquement vide, marquant la fin de la bataille du Grand-Couronné.

Malgré une supériorité numérique, les Allemands échouent à avancer au-delà des avant-postes français. La victoire est célébrée à Nancy le 14 septembre 1914 et à nouveau honorée lors du défilé triomphal du 14 juillet 1919 avec l’érection d’un pilier symbolique aux Champs Élysées.42

Cf : Contexte historique

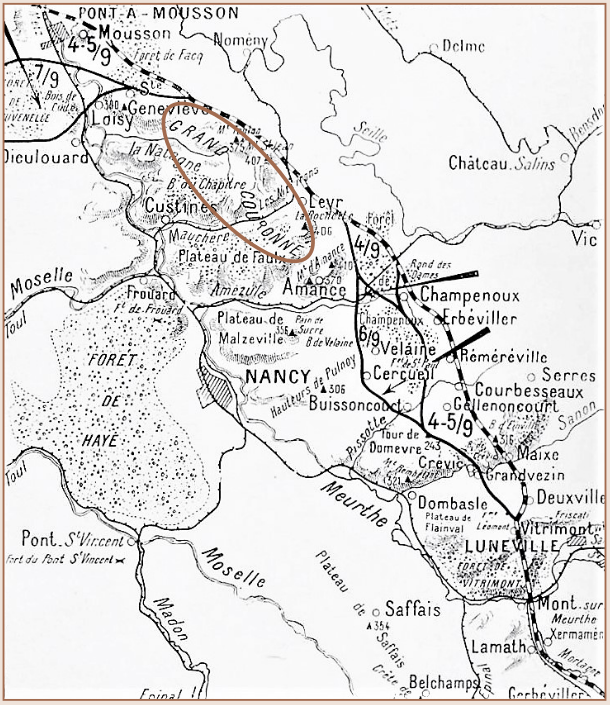

Bataille du Grand-Couronné - 4-12 septembre 1914

HAUTS DE MEUSE

Les hauts de Meuse, un site naturel situé entre Verdun◊ et le saillant de Saint-Mihiel◊, surplombent à l’est la plaine de la Woëvre◊ et sont dominés par la crête des Éparges◊. Par conséquent, le site est en première ligne des combats pendant la Première Guerre mondiale.43

Ensemble de la région Hauts de Meuse-Metz-Verdun-Briey-Saint-Mihiel-Woëvre

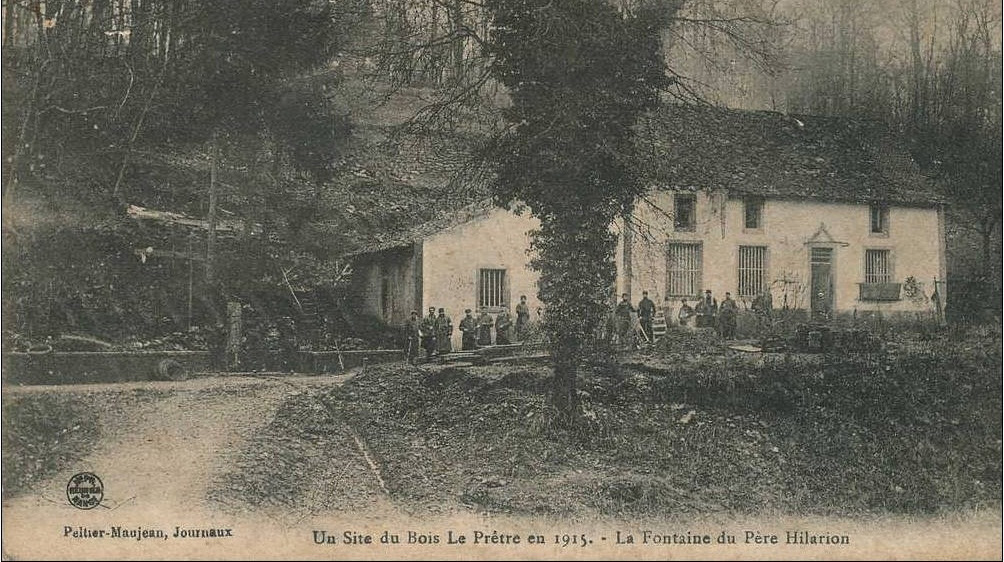

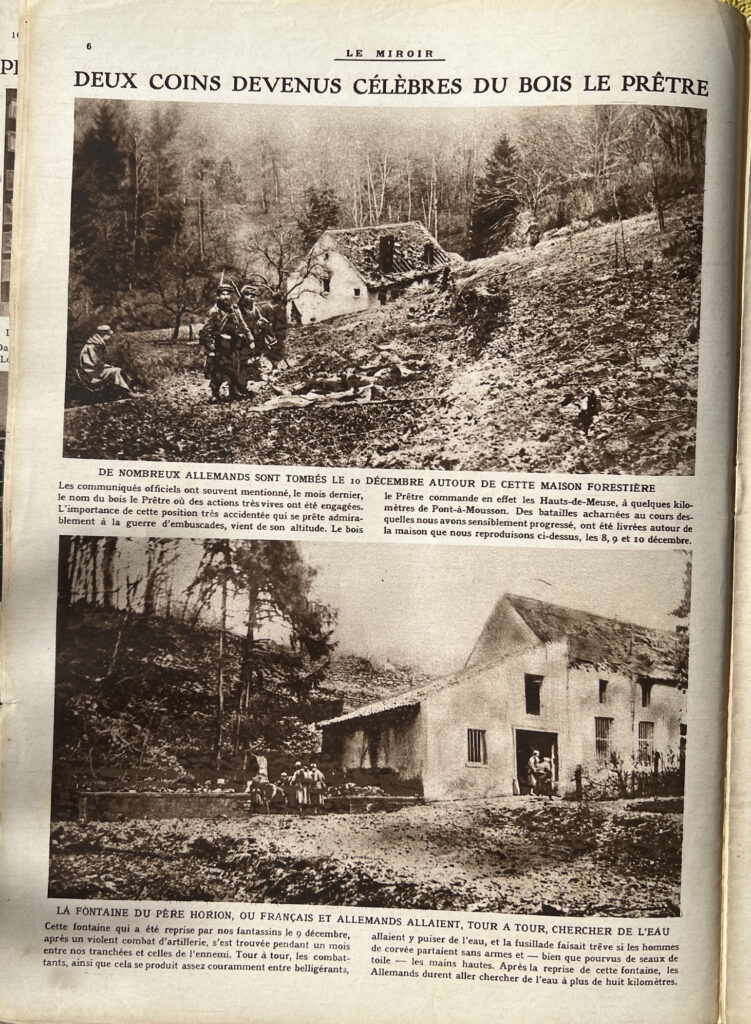

HILARION: LA MAISON FORESTIÈRE DU PÈRE HILARION

La Maison forestière du Père Hilarion est un site touristique au cœur de la forêt du Bois-le-Prêtre◊. L’édifice doit son nom à un ermite s’y étant retiré à des fins religieuses, au cours du XIX siècle.44

Caractérisée par une imposante bâtisse ainsi qu’une fontaine, la Maison du Père Hilarion ravitaille les troupes en eau lors des combats dans la région : les opposants se croisent notamment en dehors du champ de bataille lors des corvées d’approvisionnement.

En avril 1915, les forces françaises parviennent à reprendre le Bois-le-Prêtre◊. Mais de la maison du père Hilarion, il ne reste qu’une ruine, la demeure étant entièrement ravagée par les bombardements. Toutefois, en 1924, la décision est prise de reconstruire l’ancienne bâtisse pour rendre hommage aux soldats ayant sacrifié leur vie pour défendre la région.45

Maison du Père Hilarion - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Bois-le-Prêtre◊ - Fevrier 1916

La maison forestière du Père Hilarion vue d'une tranchée* (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 29 octobre 1915

Maison et Fontaine du Père Hilarion (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 29 octobre 1915

Maison forestière du Père Hilarion

Bois-le-Prêtre◊ - 29 octobre 1915

Tranchée* allemande près de la maison du Père Hilarion

Commandant Rozier et Dervillée du 346e régiment d'infanterie*

Bois-le-Prêtre - 1915

La Fontaine du Père Hilarion

Bois-le-Prêtre◊ - 2024

Maison du Père Hilarion

Bois-le-Prêtre◊ - 2024photo 101

Maison du père Hilarion

Le Miroir - 3 janvier 1915

Transcription

photo 95

« DEUX COINS DEVENUS CÉLÈBRES DU BOIS LE PRÊTRE »

« De nombreux Allemands sont tombés le

10 décembre autour de cette maison forestière. »

« Les communiqués officiels ont souvent mentionné, le mois dernier,

le nom du bois-le Prêtre ou des actions très vives ont été engagées.

L’importance de cette position très accidentée qui se prête admirablement à

la guerre d’embuscades, vient de son altitude. Le bois le Prêtre commande en

effet les Hauts-de-Meuse, à quelques kilomètres de Pont-a-Mousson.

Des batailles acharnées au cours desquelles nous avons sensiblement

progressé, ont été livrées autour de la maison que nous reproduisons

ci-dessous, les 8, 9 et 10 décembre. »

« La fontaine du père Hilarion, ou Français

et allemands allaient, tour à tour chercher de l’eau. »

« Cette fontaine qui a été reprise par nos fantassins* le 9 décembre,

après un violent combat d’artillerie*, s’est trouvée pendant un mois entre nos

tranchées* et celles de l’ennemi. Tour à tour, les combattants, ainsi que cela se

produit assez couramment entre belligérants, allaient y puiser de l’eau, et la

fusillade faisait trêve si les hommes de corvée* partaient sans armes et – bien

que pourvus de seaux de toile – les mains hautes. Après la reprise de cette

fontaine, les Allemands durent aller chercher de l’eau a plus

de huit kilomètres. »

LIMEY

Limey-Remenauville est une commune située sur le plateau de Lironville◊. Conquise par les forces allemandes entre le 21 et le 25 septembre, le village repasse sous contrôle français à cette date et jusqu’à la fin du conflit (Cf : Contexte historique). Par conséquent, Limey est à proximité du front, qui passe notamment par le Bois de Mort Mare◊. Les affrontements voisins touchent tout de même le village, en ruines à la fin de la guerre.

Une importante phase de reconstruction est entamée dans les années 1920. Le nom de Limey est alors associé à celui de la commune voisine de Remenauville le 22 décembre 1962, donnant naissance à la commune de Limey-Remenauville.46

Limey - 10 mars 1916

L’église (Légende d’origine)

Limey - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Limey - 1915

Ruines du village (Légende d’origine)

Limey - 10 juin 1916

Le « Limey thermal » lavabo dans les fils de fer barbelés (Légende d’origine)

photo 107 Limey - 4 mars 1916

Enterrement d’un soldat tué la nuit en allant porter du thé aux tranchées (Légende d’origine)

Limey - 2024

Le village

Limey - 2024

L’église

LIRONVILLE

Lironville est un petit village d’une centaine d’habitants à environ 50 km de Nancy◊, 20 km de Toul◊ et 10 km de Thiaucourt◊.

L’occupation de Lironville par les forces allemandes découle des événements de la bataille du Grand Couronné◊, où les Français parviennent à repousser les attaques et contraignent les Allemands à se retirer vers la plaine de la Woëvre◊.47

Loin de se laisser abattre, les troupes ennemies renversent l’avantage français dans les Hauts de Meuse◊ et s’emparent du village du 21 au 25 septembre. Cette occupation, bien que courte, laisse des marques tant sur le plan matériel qu’humain et place Lironville à proximité directe des opérations pour le reste du conflit (Cf : Contexte historique).48

La Nécropole nationale de Lironville, érigée en 1920, témoigne de façon poignante de l’extrême violence des combats entre Mamey◊ et Lironville lors de la première bataille de la Woëvre◊. Elle abrite les dépouilles de 416 soldats tombés au front, offrant ainsi à la ville un témoignage durable de son histoire.49

Lironville - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Lironville - 1915

Le village sous la neige. (Légende d’origine)

Lironville - 6 juillet 1918

L'église bombardée.

Fin septembre 1914, pendant la bataille de Lironville, des mitrailleuses* allemandes

installées dans le clocher tiraient sur les français débouchant de Noviant-aux-Prés et des bois

environnants. Repris en 1914, bombardé jusqu'en 1918 (Légende d’origine)

MAMEY

Mamey est une commune d’environ 200 habitants, à proximité des localités de Lironville◊, Limey◊, ou encore Fey-en-Haye◊. Au déclenchement de la guerre, elle est à seulement 4 kilomètres des lignes de front, se trouvant ainsi dans la ligne de mire des bombardements ennemis. Du fait de cette proximité, la commune est choisie comme emplacement pour le quartier général de la 73e division d’infanterie*, comprenant entre autres les 167e, 168e et 169e régiments d’infanterie*. Occupée puis reconquise entre le 21 et le 25 septembre 1914, Mamey est finalement placée sous drapeau français jusqu’à la Libération (Cf : Contexte historique).50

Mamey - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Mamey - 10 février 1916

Clayonnage masquant la route qui suit le ravitaillement de Mamey à Jolival (Légende d’origine)

Mamey - 4 août 1916

Le village (Légende d’origine)

Mamey - Février 1915

Poste de commandement d’une division d’infanterie*

Mamey - 1915

Le village (Légende d’origine)

Mamey - 2024 Le village

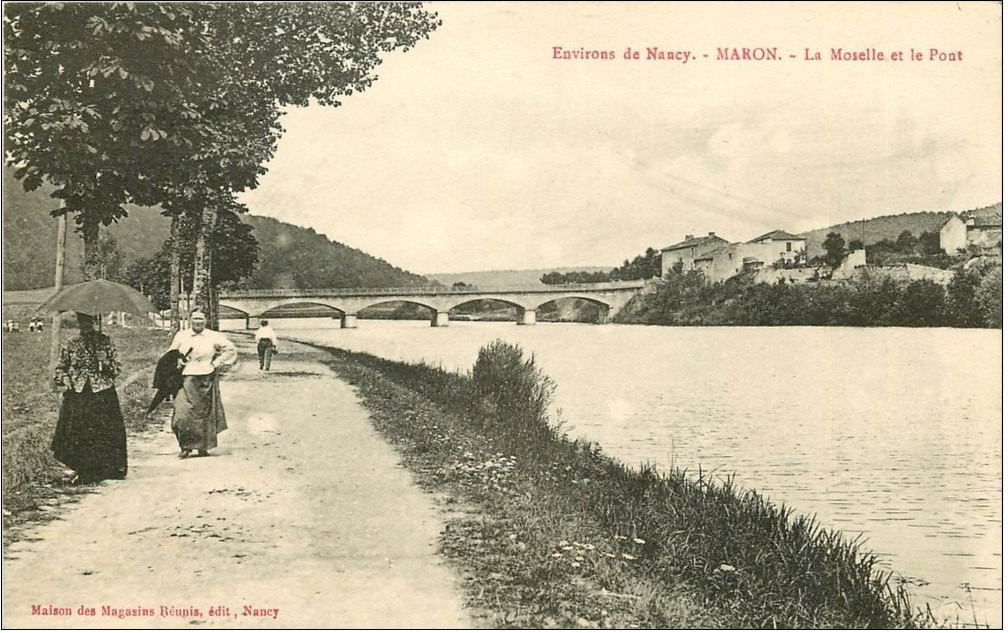

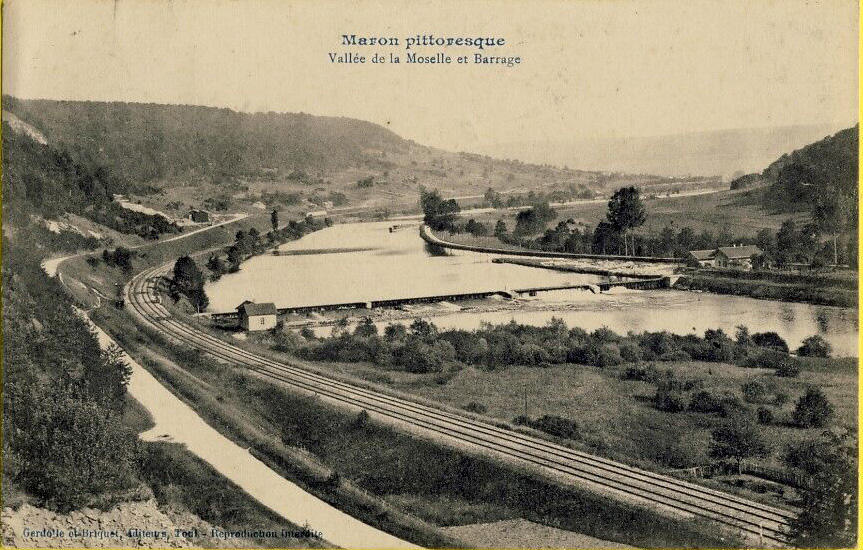

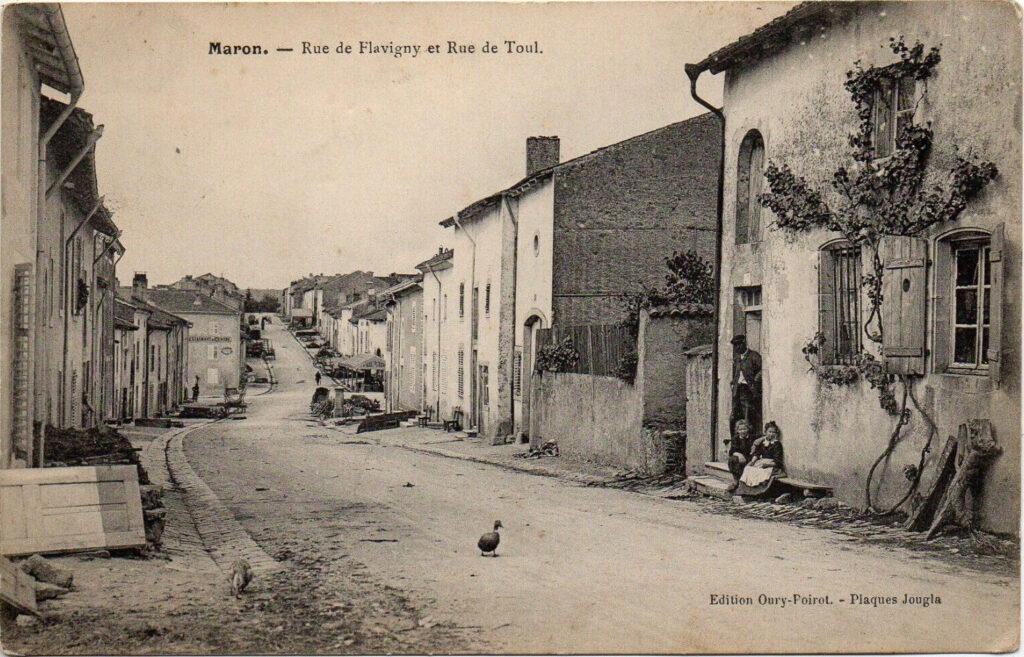

MARON

Située en arrière-front, à environ 13 kilomètres au sud de Nancy◊ et 18 au nord de Toul◊, la ville de Maron n’est pas directement impliquée dans les affrontements mais fait plutôt office de lieu de transit et de repos pour les soldats et les blessés* pendant les hostilités.51

Maron - Date inconnue

Environ de Nancy - la Moselle et le Pont (Légende d’origine)

Maron - Date inconnue

Vallée de la Moselle et Barrage (Légende d’origine)

Maron - Date inconnue

Rue de la Gare (Légende d’origine)

Maron - Date inconnue

Rue de Flavigny et Rue de Toul (Légende d’origine)

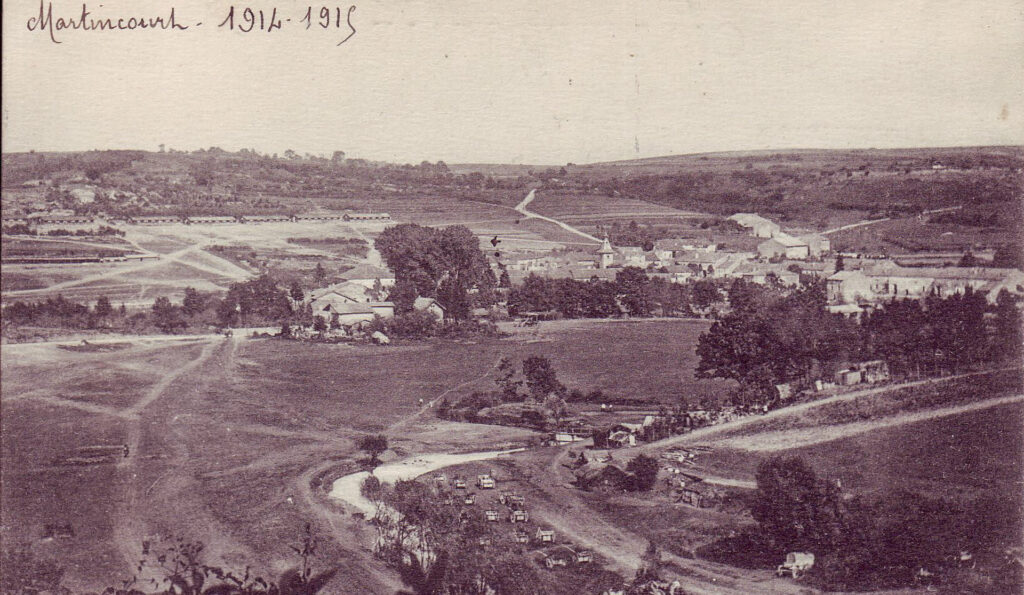

MARTINCOURT

Martincourt est un petit village situé à 24 kilomètres de Toul◊ et à 29 kilomètres de Nancy◊. Il se trouve en arrière des lignes de combat jusqu’au 21 septembre 1914, date à laquelle la progression allemande atteint le village. Cependant, la ligne de front se stabilise autour de Regnéville◊ le 25 septembre, après que les forces françaises aient reconquis les villages de Lironville◊, Mamey◊ et Flirey◊. Martincourt reste sous contrôle français, tandis que le saillant de Saint-Mihiel demeure aux mains des Allemands jusqu’en septembre 1918.52

Martincourt - 1914-1915

Vue du village (Légende d’origine)

Martincourt - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Martincourt - Septembre 1915

Le président Poincaré visite le cantonnement. (Légende d’origine)

Martincourt (Prés) - Septembre 1915

Cantonnement - Au 1er plan, le cycliste Petit-Breton (Légende d’origine)

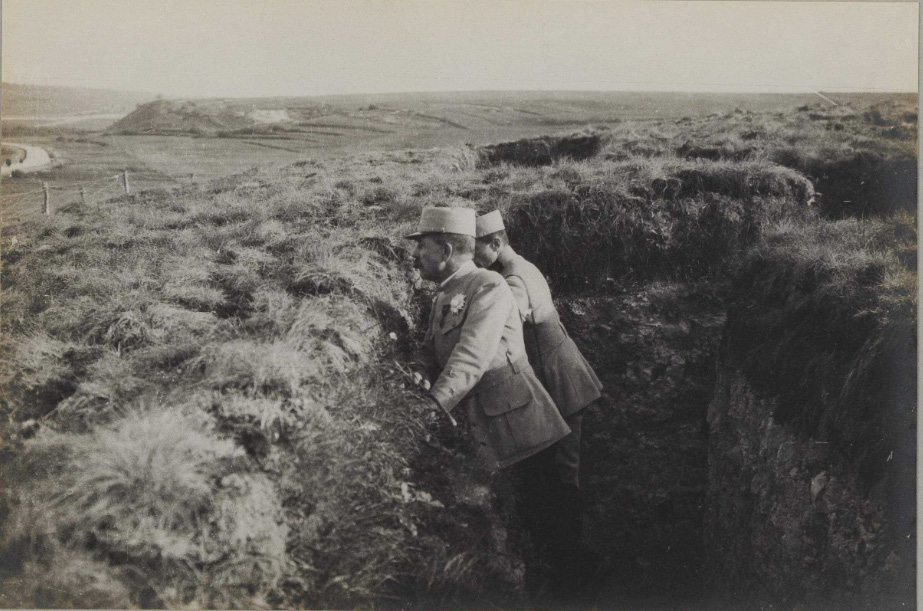

Secteur de Martincourt - 6 février 1916

Le président Poincaré** et le général* Roques dans une tranchée*. (Légende d’origine)

Martincourt - 3 mars 1916

Convoi traversant le pont (Légende d’origine)

Martincourt - Mai 1915

Maréchal Millerand† visite le cantonnement*. (Légende d’origine)

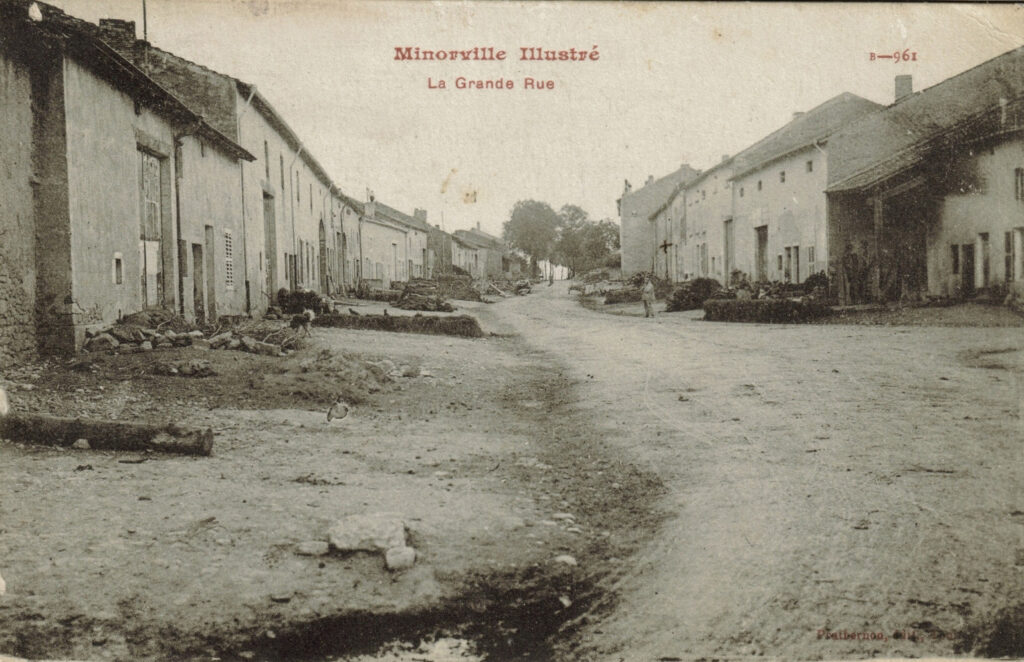

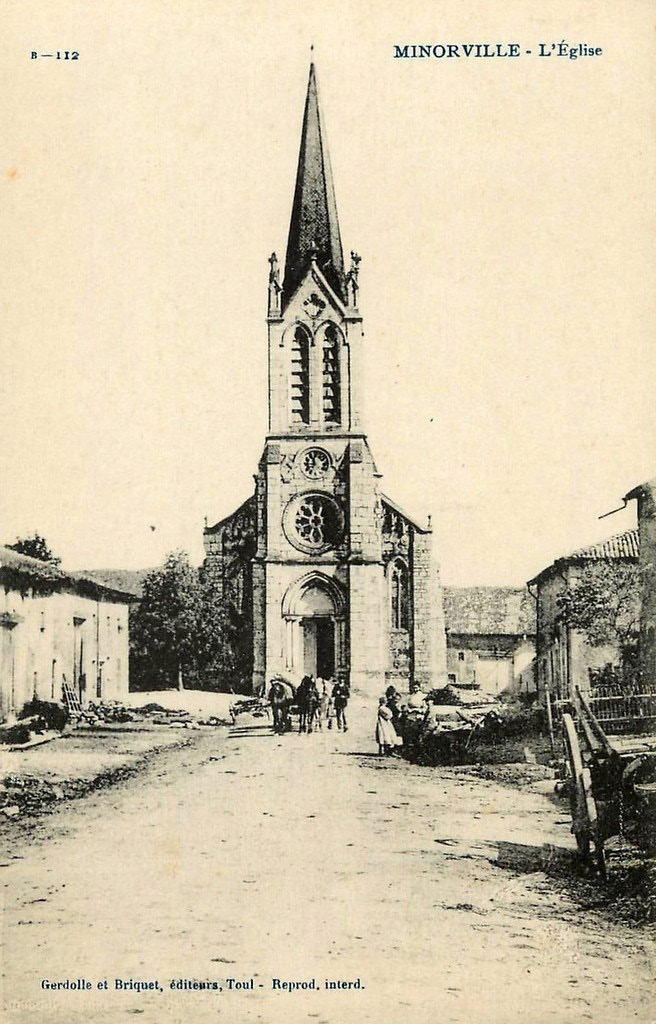

MINORVILLE

Pendant la Première Guerre mondiale, la commune de Minorville, située à l’ouest des lignes de défense, joue un rôle dans l’effort de guerre* national. Malgré des bombardements fréquents, elle se mobilise en accueillant les soldats blessés : sous l’impulsion de Mlle Paturlanne, institutrice de la commune, la salle d’école du village est aménagée en un abri* pouvant accueillir jusqu’à 20 blessés*.53

Minorville - date inconnue

La Grande Rue (Légende d’origine)

Minorville - 1910

L’église (Légende d’origine)

MONTARGIS

Pendant la Première Guerre mondiale, Montargis se transforme en une villehôpital, participant activement à l’effort de guerre*.

La commune devient une plateforme tournante de répartition des accidentés et doit améliorer ses capacités d’accueil en raison du nombre croissant de blessés*. La gare se dote d’une infirmerie dédiée à la prise en charge des soldats ne pouvant être immédiatement transportés vers les hôpitaux.

Le principal établissement hospitalier, érigé rue Jean-Jaurès, étend aussi ses

capacités pour répondre à cette nécessité, tandis que d’autres édifices sont

convertis en hôpitaux mobiles.

En premier lieu, les écoles, pourvues de surfaces généreuses, telles que

le collège de filles du Chinchon et le collège de garçons rue Gambetta, se

détournent de leur vocation première pour accueillir les blessés*.

Des hôpitaux auxiliaires, supervisés par la Croix-Rouge, voient le jour rue Emile-Zola et à l’école primaire de filles. Les élèves, rassemblés avec leurs instituteurs et professeurs, trouvent refuge dans des maisons privées où les cours se déroulent dans des conditions plus ou moins précaires.

Les réquisitions militaires s’étendent également aux logements privés, indispensables pour héberger les troupes et établir des dépôts, notamment pour le bétail.

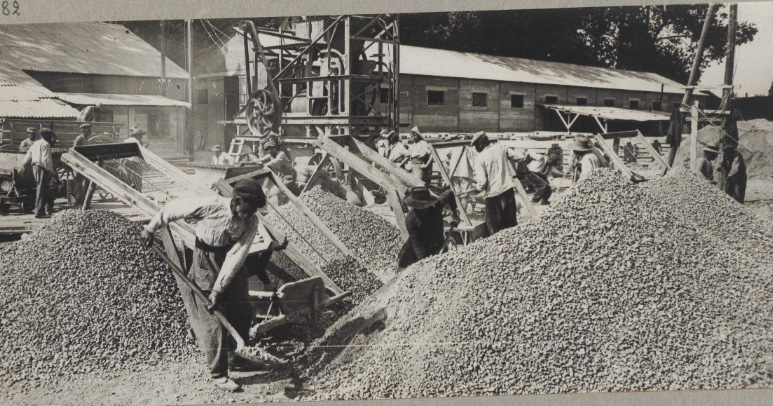

Montargis devient l’habitat temporaire non seulement de blessés, mais aussi de réfugiés en provenance de Belgique, du nord et de l’est de la France, ainsi que des prisonniers* de guerre de 1915 à 1919. Ces derniers sont mobilisés par les services des forêts et des Ponts et Chaussées afin de compenser le manque de main-d’œuvre masculine partie au front.54

Montargis - Août 1914

Ecole Communale des Garçons, Hôpital Temporaire no 28

Montargis - 1914

L’infirmerie de la gare de Montargis

Montargis - 1914

La Gare - Attelage d’un taxi

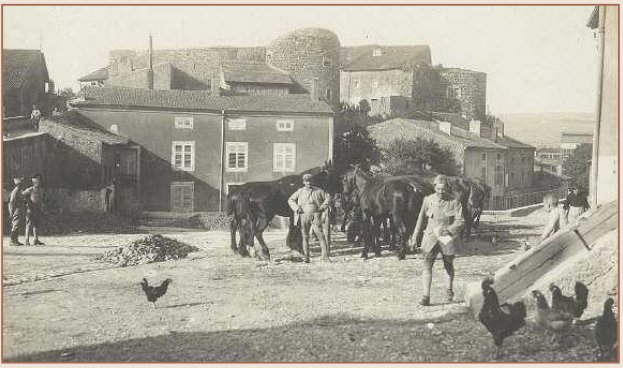

MONTAUVILLE

Bordée au sud par la dense forêt de Puvenelle◊, au nord par le Bois-le-Prêtre◊ et à l’ouest par le plateau de Haye, la commune de Montauville porte les traces des violents affrontements s’étant déroulés dans les alentours

Témoin de l’âpre guerre des tranchées ayant coûté la vie à des milliers de soldats, la commune rend hommage à leur courage : à l’entrée du Bois-lePrêtre◊ se trouve désormais la Nécropole nationale du Pétant*, un lieu de mémoire où reposent les soldats tombés au combat.55

Montauville - Juin 1915

Positions françaises et allemandes au lendemain des affrontements

Montauville - Date inconnue

Cimetière du Pétant

Montauville - 1915

Prisonniers allemands

Montauville - 1915

Prisonniers allemands

Montauville - Date inconnue

Montauville - 1915

Soldats français à Montauville

Montauville - 1915

Chargement d’un blessé dans une ambulance américaine

MONTMIRAIL

Montmirail est une petite ville au cœur du département de la Marne, dans le secteur du Petit Morin. La commune rurale est au cœur des affrontements de la Première Guerre mondiale, en particulier lors de la bataille des deux Morins, se déroulant du 5 au 12 septembre 1914.

La 5e armée française et le British Expeditionary Force, commandés respectivement par le général Franchet d’Espèrey et le maréchal French, se trouvent face aux premières et deuxièmes armées allemandes dirigées par les généraux von Kluck et von Bülow.

L’assaut implique un ensemble complexe de manœuvres stratégiques le long des rivières du Petit Morin et Grand Morin, dans le contexte général de la bataille de la Marne.

Le 5 septembre 1914, Montmirail est occupé par les troupes du général Von Kluck soumettant la ville à un pillage brutal qui suscite la résistance des populations locales. Dans les jours qui suivent, les forces françaises lancent des contre-attaques stratégiques pour repousser l’occupation allemande. Les manœuvres de la 6e division d’infanterie et de la 39e brigade d’infanterie jouent un rôle crucial dans la sécurisation du Grand Morin, tandis que la 19e division d’infanterie stoppe l’avancée allemande le long du Petit Morin. L’assaut atteint son paroxysme le 9 septembre 1914, lorsque Montmirail est libéré par les troupes françaises de la 5e armée, dirigées par le général Hache.

Les combats des deux Morin s’étendent à d’autres localités de la région mais aboutissent finalement à une victoire stratégique pour les forces alliées, marquant un tournant dans l’issue de la Première Guerre mondiale.56

Montmirail - 1915

Le château qui fut occupé quelques heures par

le Kronprinz allemand en Septembre 1914

Montmirail - 2 novembre 1917

Alliés se rendant au cimetière

des soldats français tués dans le combat de Montmirail (Légende d’origine)

Montmirail - Printemps 1915

Le château bombardé par les français

. Façade sur le jardin. (les vitres seules ont souffert) (Légende d’origine)

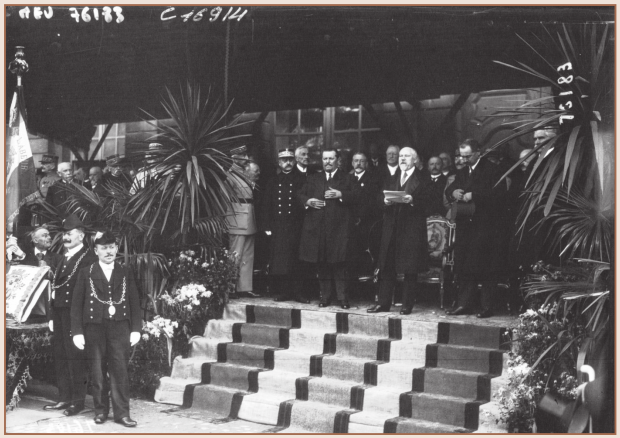

NANCY

Pendant la Première Guerre mondiale, Nancy, cité emblématique de la région Lorraine, se retrouve au cœur des hostilités. En 1914, la bataille du Grand Couronné◊ éclate et les troupes allemandes tentent de conquérir la commune au fort potentiel stratégique. Les conséquences de cet affrontement historique sont lourdes : plus de 20 000 morts et blessés* et d’innombrables destructions marquent un tournant dans l’histoire de la commune.57

Malgré une victoire française, la vie quotidienne à Nancy reste sous la menace constante des bombardements. Entre 1914 et 1918, la ville subit près de 150 attaques aériennes, causant d’importants dégâts architecturaux. Les chiffres déconcertants soulignent l’ampleur des destructions : plus de 1 500 bâtiments sont endommagés ou détruits, dont des écoles, des hôpitaux et des monuments historiques.

Les Nancéiens, exposés à la terreur des raids aériens, se réfugient fréquemment dans des abris* de fortune pour échapper aux bombardements. Classée comme la troisième ville la plus bombardée de France, après Paris et Dunkerque, Nancy enregistre des pertes considérables : 50 mois sous les bombes ont causé la mort de 120 civils et de 57 soldats, en plus de laisser 500 personnes blessées*.58

À l’issue de la Première Guerre mondiale, la Ville de Nancy érige un monument dédié aux soldats morts pour la France au cours de ces quatre années de conflit. Cependant, les noms des Nancéiens morts pour la France ne sont jamais inscrits sur cet édifice, bien que cette démarche soit initiée à l’occasion des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. En octobre 1919, la ville est également couronnée de la Légion d’honneur* et de la Croix de guerre* par le président de la République, Raymond Poincaré**.59

Bataille du Grand-Couronné◊ - 4-12 septembre 1914

Près de Nancy - Mai 1915

Généraux Dubail** et Humbert visitant les travaux de la défense de Nancy (Légende d’origine)

Gare de Nancy - 16 février 1918 Évacuation de réfugiés hospitalisés à Nancy

Essey-lès-Nancy - 22 mai 1918

Défense aérienne de Nancy. Ballonnets servant à la protection de Nancy sortis de leur

abri de jour pour être conduits à leur emplacement de protection (Légende d’origine)

Nancy - 11 janvier 1916

Les premiers obus tombés sur Nancy ; les dégâts à la gare (Légende d’origine)

Nancy - 26 février 1918

Salle Poirel† bombardée par les avions allemands (Légende d’origine)

Nancy - 16 février 1918

Évacuation des enfants de l’hôpital de Maxéville et de réfugiés hospitalisés à Nancy

. (Légende d’origine)

Nancy - 22 janvier 1918

Les magasins réunis incendiés (Légende d’origine)

Nancy - 1919

Remise de la Croix de Guerre* et de la Légion d'Honneur* à Nancy

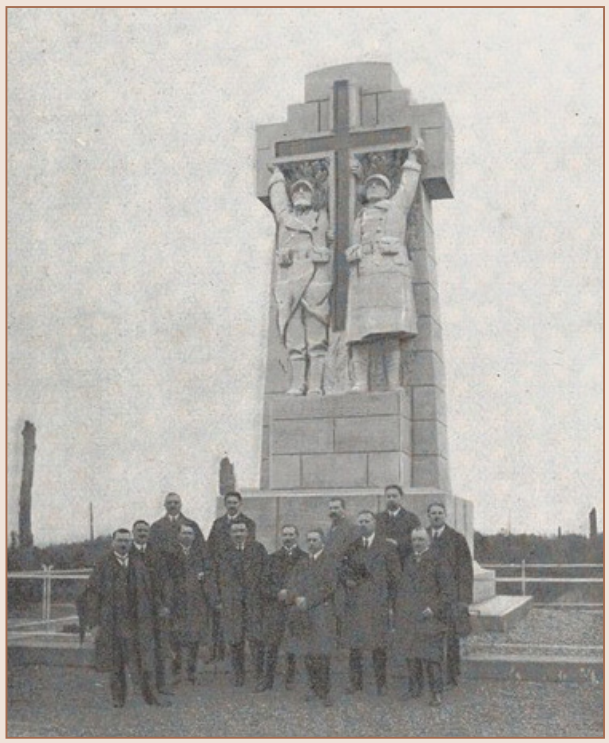

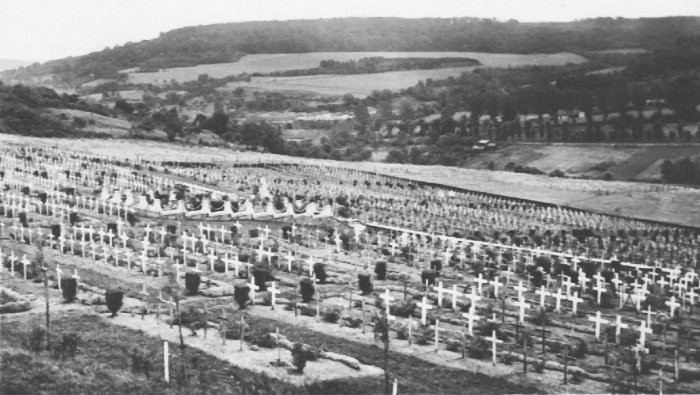

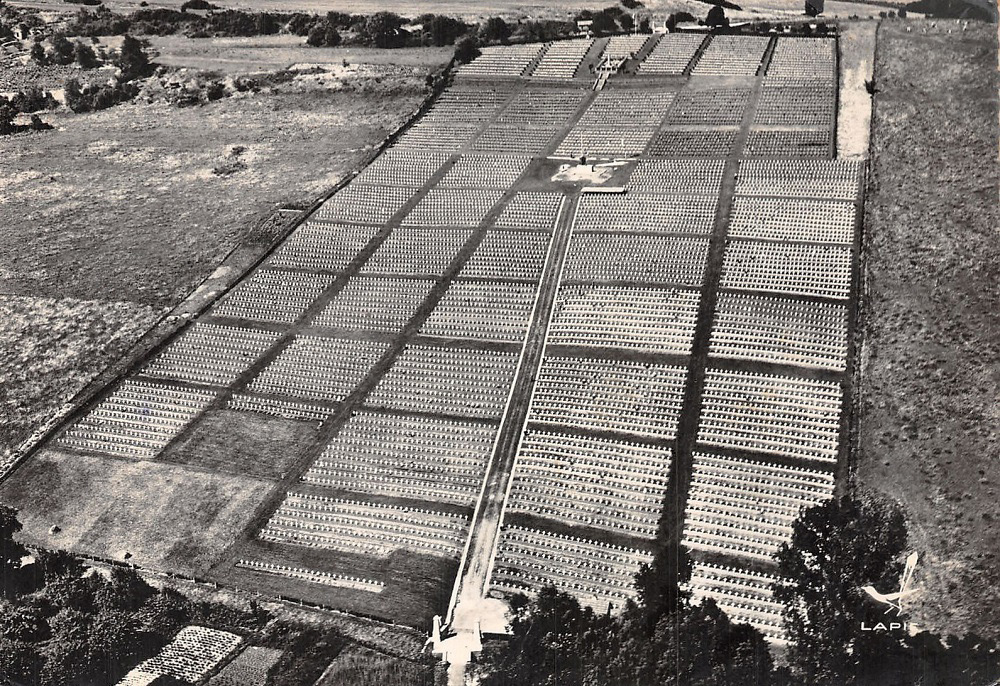

NÉCROPOLE NATIONALE DU PÉTANT

La Nécropole nationale de Montauville, surnommée « Le Pétant » se situe à la lisière sud du Bois-le-Prêtre◊. Elle abrite les dépouilles de 13 519 soldats français tombés lors de la Première Guerre mondiale. Érigée au début des combats, en 1914, elle est pensée comme un cimetière temporaire. Mais en 1924, le statut de nécropole lui est accordé. Elle est alors missionnée de réunir les dépouilles des soldats retrouvés ainsi que les sépultures isolées et les cimetières temporaires autour de Pont-à-Mousson◊.

Au cœur du site se trouve un monument aux morts : une croix posée sur une pyramide de granit, créée par le sculpteur Maurice Cochinaire, en hommage aux soldats ayant perdu la vie dans les batailles de 1914 à 1915. Le cimetière abrite également la Croix des Carmes* de 1915 à 1923.60

Bois-le-Prêtre - 15 juillet 1916

Le général Lebocq** devant une tombe au cimetière du Pétant

Bois-le-Prêtre - 1915

Cimetière militaire du Pétant. Vue panoramique du Bois-Le-Prêtre

Bois-le-Prêtre - 15 juillet 1916

Vue du cimetière

Bois-le-Prêtre - Date inconnue

Le Cimetière du Pétant - Partie basse (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre - Date inconnue

Le Cimetière du Pétant

Bois-le-Prêtre - 9 juin 1915

Au premier plan, la Croix des Carmes transportée au cimetière du

Pétant après l’attaque du 9 juin 1915 (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre - Date inconnue

Le Cimetière du Pétant à Montauville

Bois-le-Prêtre - 2024

Le Cimetière du Pétant

Mentions sur le monument

: « Aux Héros du Bois-le-Prêtre - Ici reposent 1014 soldats inconnus »

NEUFCHÂTEAU

Neufchâteau est une commune située dans le département des Vosges, en région Grand Est. À environ 45 km de Toul◊, 55 km de Chaumont◊ et 60 km de Nancy◊, la ville se trouve au confluent de la Meuse et du Mouzon, ce qui la place relativement à l’écart des zones de combat de la Grande Guerre.61

En 1924, Neufchâteau accueille une nécropole nationale pour les soldats tombés au combat. Initialement conçue pour inhumer les soldats décédés dans les hôpitaux de la ville, elle est étendue en 1934-1935 pour accueillir les corps exhumés des cimetières provisoires de la région de Neufchâteau et du sud-est des Vosges.62

Neufchâteau - Novembre 1917

Place Jeanne d’Arc (Légende d’origine)

Neufchâteau - Septembre 1915

Le Gal† Dubail** et son escorte traversant un cours d’eau

Neufchâteau - 9 novembre 1916

Cérémonie en l’honneur des soldats tués

Neufchâteau - 11 décembre 1916

Camp d’instruction américain - l’hôpital

Neufchâteau - Novembre 1915

Q.G.†† du Gal† Dubail**, Cdt††† le groupe des armées de l’Est.

Le Gal† Dubail** qui vient de recevoir la Médaille Militaire* (Légende d’origine)

Neufchâteau - 11 décembre 1917

Camp d’instruction américain. Exercice d’attaque après le franchissement

de la 1re ligne de tranchées, progression des troupes vers la 2e ligne. (Légende d’origine)

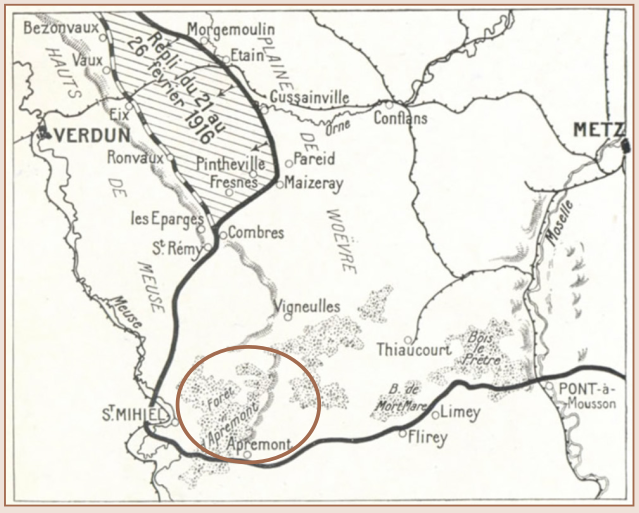

PLAINE DE LA WOËVRE

La Plaine de la Woëvre est une vaste région naturelle située dans le nordest de la France, qui s’étend principalement entre les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Elle est caractérisée par un paysage relativement plat, parsemé de marais, de rivières et de forêts. La Woëvre est bordée à l’ouest par les Côtes de Meuse et à l’est par les Côtes de Moselle.63

Pendant la Première Guerre mondiale, la Plaine de la Woëvre est entre les lignes allemandes et françaises et devient un champ de bataille important. Les Allemands cherchent notamment à contrôler cette plaine pour sécuriser leurs positions et menacer les communications françaises. Grâce au sursaut français sur la Marne et à la résistance du fort de Troyon◊ le 13 septembre 1914, la 5e armée allemande bat en retraite dans la plaine marécageuse de la Woëvre où elle tient des positions préparées à l’avance.

Le 20 septembre, les forces allemandes lancent une offensive depuis Étain jusqu’à Pont-à-Mousson◊ et atteignent le Saint-Mihiel◊ en seulement quelques jours, créant une saillie dans les lignes françaises.

Les combats se poursuivent en 1915, alors que les forces françaises tentent de reconquérir les territoires perdus. La crête des Éparges* est le centre névralgique des combats, où des milliers d’hommes trouvent la mort.

Du 22 au 26 février 1916, face à la pression allemande sur Verdun◊, les Français évacuent la Woëvre pour se retrancher autour du fort de Moulainville, qui subit des bombardements allemands continus jusqu’à septembre.

En 1917, faute d’effectifs, le front se stabilise jusqu’à l’offensive francoaméricaine sur le saillant de Saint-Mihiel◊. Lancée le 12 septembre 1918, elle est menée par neuf divisions américaines et quatre divisions françaises. Les Alliés, pourvus de 3 000 canons, 1 500 avions et 200 chars, parviennent à repousser l’ennemi vers la frontière et à capturer 16 000

Le front de Woëvre 1914-1918

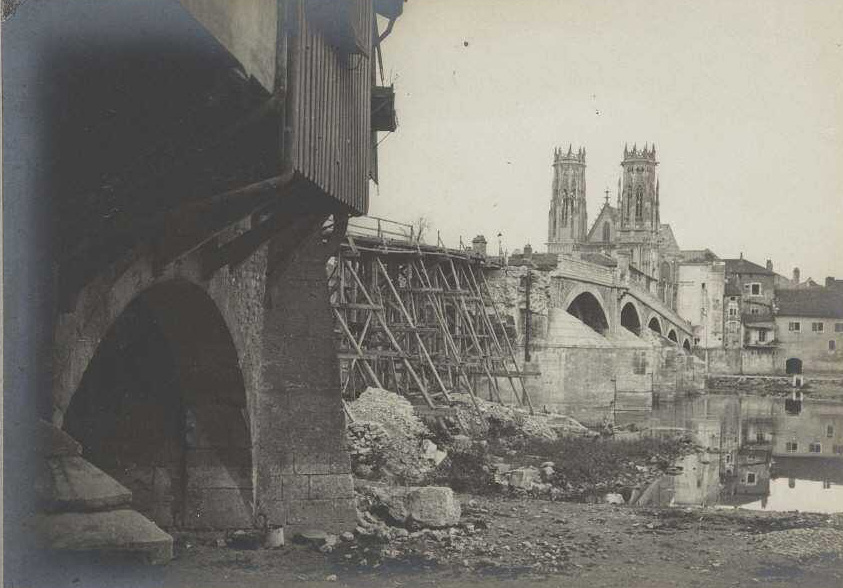

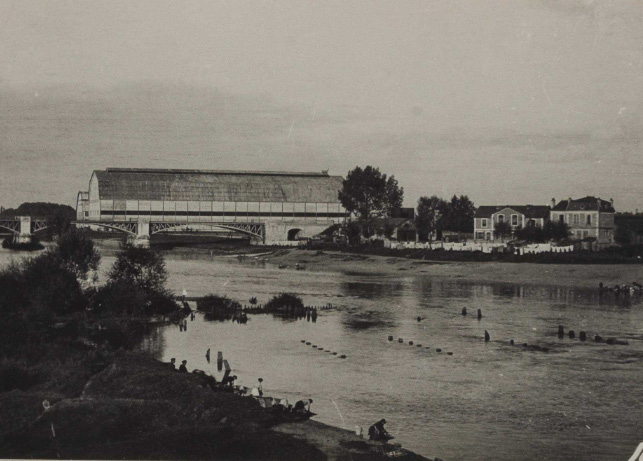

PONT-À-MOUSSON

Au cœur de la région Lorraine, Pont-à-Mousson◊ est située entre Nancy◊ et Metz, à quelques kilomètres du Bois-le-Prêtre◊.

Bien que déclarée ville ouverte, la commune subit des bombardements violents dès le 11 août 1914, suivis d’une brève occupation allemande. Libérée par les Français le 13 septembre 1914 à l’issue de la bataille du Grand Couronné◊, les attaques persistent : elles sont responsables de la dévastation d’une partie de la commune et entraînent l’évacuation de la plupart des habitants. L’usine† est particulièrement ciblée, essuyant 300 bombardements entre le 14 août 1914 et le 11 novembre 1918 et devant être déplacée à Foug.

En 1921, la ville reçoit la Croix de guerre* avec palme pour récompenser son héroïsme et les lourds sacrifices consentis par ses habitants pendant la Première Guerre mondiale.65

Pont-à-Mousson - Juin 1915

Positions françaises et allemandes

Pont-à-Mousson - 27 octobre 1915

Le pont sur la Moselle détruit et remplacé par une passerelle

Pont-à-Mousson - 24 mars 1918

Première lignes françaises - Tranchée creusée sous la

voie ferrée de Pont-à-Mousson à Metz (Légende d’origine)

Pont-à-Mousson et le Bois-le-Prêtre◊ - Vue de Mousson (Légende d’origine)

Pont-à-Mousson - Décembre 1915

Visite du Président Poincaré

Le président à l’entrée du pont sur la Moselle (Légende d’origine)

Pont-à-Mousson - Octobre 1917

Rue Fabvier bombardée (Légende d’origine)

Pont-à-Mousson - Juin 1917

Panorama de la ville pris du Signal de Xon◊ (Légende d’origine)

Pont-à-Mousson - 15 août 1915

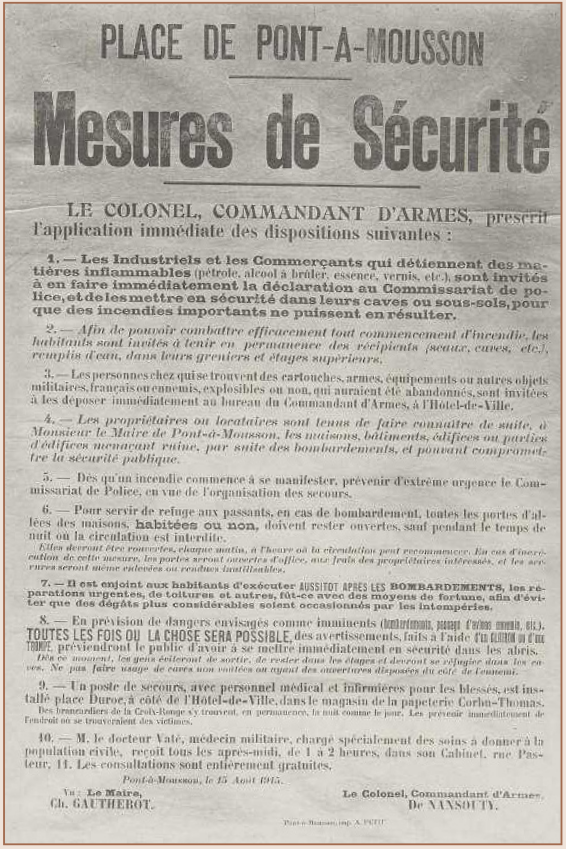

Avis à la population civile

Transcription

photo 176

PLACE DE PONT-A-MOUSSON

Mesures de Sécurité

« LE COLONEL, COMMANDANT D’ARMES, prescrit l’application immédiate des dispositions suivantes :

1. Les Industriels et les Commerçants qui détiennent des matières inflammables (pétrole, alcool à brûler, essence, vernis, etc.) sont invités à en faire immédiatement la déclaration au Commissariat de police, et de les mettre en sécurité dans leurs caves ou sous-sols, pour que des incendies importants ne puissent en résulter.

2. Afin de pouvoir combattre efficacement tout commencement d’incendie, les habitants sont invités à tenir en permanence des récipients (seaux, cuves, etc.) remplis d’eau, dans leurs greniers et étages supérieurs.

3. Les personnes chez qui se trouvent des cartouches, armes, équipements ou autres objets militaires, français ou ennemis, explosibles ou non, qui auraient été abandonnés, sont invitées à les déposer immédiatement au bureau du Commandant d’Armes, à l’Hôtel-de-Ville.

4. Les propriétaires ou locataires sont tenus de faire connaître de suite, à Monsieur le Maire de Pont-à-Mousson, les maisons, bâtiments, édifices ou parties d’édifices menaçant ruine, par suite des bombardements, et pouvant compromettre la sécurité publique.

5. Dès qu’un incendie commence à se manifester, prévenir d’extrême urgence le Commissariat de Police, en vue de l’organisation des secours.

6. Pour servir de refuge aux passants, en cas de bombardement, toutes les portes d’allées des maisons, habitées ou non, doivent rester ouvertes, sauf pendant le temps de nuit où la circulation est interdite. Elles devront être ouvertes, chaque matin, à l’heure où la circulation peut recommencer. En cas d’inexécution de cette mesure, les portes seront ouvertes d’office, aux frais des propriétaires intéressés, et les serrures seront même enlevées ou rendues inutilisables.

7. Il est enjoint aux habitants d’exécuter AUSSITOT APRES LES BOMBARDEMENTS, les réparations urgentes, de toitures et autres, fût-ce avec des moyens de fortune, afin d’éviter que des dégâts plus considérables soient occasionnés par les intempéries.

8. En prévision de dangers envisagés comme imminents (bombardements, passage d’avions ennemis, etc.), TOUTES LES FOIS OU LA CHOSE SERA POSSIBLE, des avertissements, faits à l’aide d’un CLAIRON ou d’une TROMPE, préviendront le public d’avoir à se mettre immédiatement en sécurité dans les abris. Dès ce moment, les gens éviteront de sortir, de rester dans les étages et devront se réfugier dans les caves. Ne pas faire usage de caves non voûtées ou ayant des ouvertures disposées du côté de l’ennemi.

9. Un poste de secours, avec personnel médical et infirmières pour les blessés*, est installé place Duroc, à côté de l’Hôtel-de-Ville, dans le magasin de la papeterie Corbu-Thomas. Des brancardiers de la Croix-Rouge s’y trouvent, en permanence, la nuit comme le jour. Les prévenir immédiatement de l’endroit où se trouveraient des victimes.

10. M. le docteur Vaté, médecin militaire, chargé spécialement des soins à donner à la population civile, reçoit tous les après-midi, de 1 à 2 heures, dans son Cabinet, rue Pasteur.

11. Les consultations sont entièrement gratuites. »

« Pont-à-Mousson, le 15 Août 1915. »

« Vu : Le Maire, Ch. GAUTHEROT. »

« Le Colonel, Commandant d’Armes DE NANSOUTY. »

Pont-à-Mousson - 15 août 1915

Avis à la population civile

Pont-à-Mousson - Février 1916

Groupe d’enfants munis de masques contre les gaz asphyxiants (Légende d’origine)

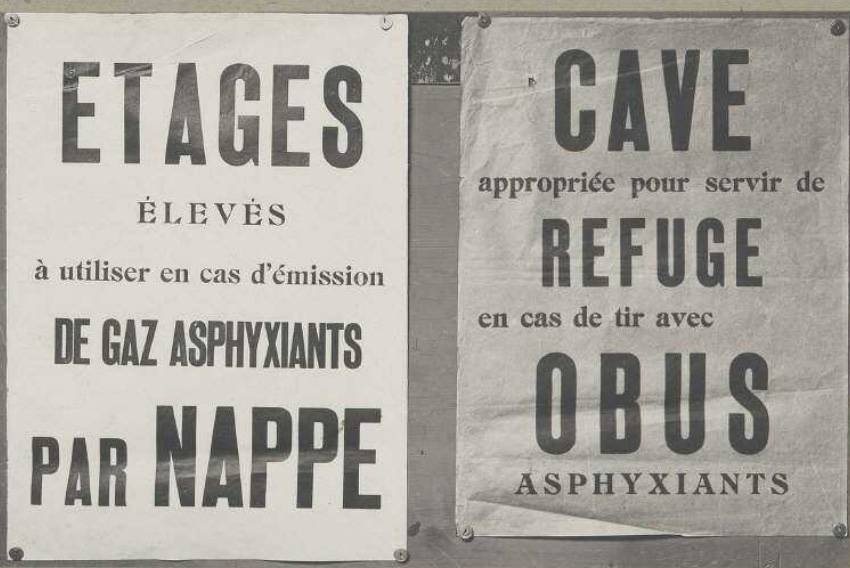

Pont-à-Mousson - env.1916

Affiches posées sur le immeubles propres à servir de

refuges contre les gaz asphyxiants (Légende d’origine)

Transcription

Gauche : Étages élèves à utiliser cas d’émission de gaz asphyxiants par nappe.

Droite : Cave appropriée pour servir de refuge en cas de tir avec obus asphyxiants

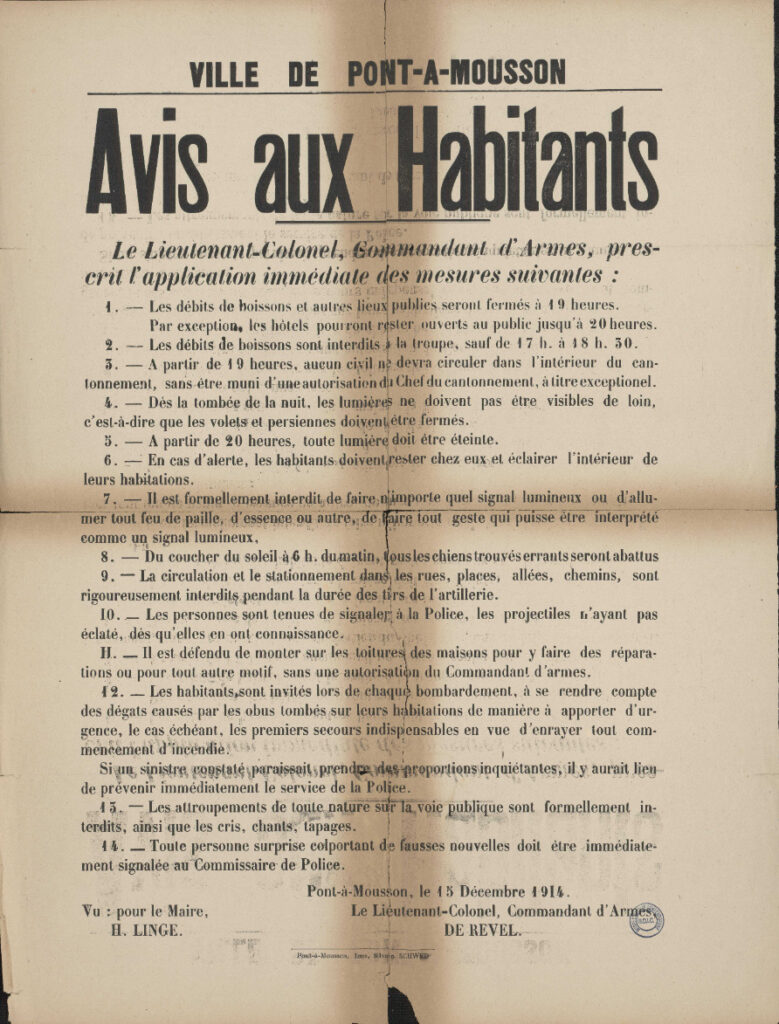

Pont-à-Mousson - 15 décembre 1914

Avis à la population civile

Transcription

« VILLE DE PONT-A-MOUSSON »

« Avis aux Habitants »

« Le Lieutenant-Colonel. Commandant d’Armes, prescrit l’application immédiate des mesures suivantes :

1. Les débits de boissons et autres lieux publics seront fermés à 19 heures. Par exception, les hôtels pourront rester ouverts au public jusqu’à 20 heures.

2. Les débits de boissons sont interdits à la troupe, sauf de 17 h. à 18 h. 30.

3. A partir de 19 heures, aucun civil ne devra circuler dans l’intérieur du cantonnement*, sans être muni d’une autorisation du Chef de cantonnement*, à titre exceptionnel.

4. Dès la tombée de la nuit, les lumières ne doivent pas être visibles de loin, c’està-dire que les volets et persiennes doivent être fermés.

5. A partir de 20 heures, toute lumière doit être éteinte.

6. En cas d’alerte, les habitants doivent rester chez eux et éclairer l’intérieur de leurs habitations.

7. Il est formellement interdit de faire n’importe quel signal lumineux ou d’allumer tout feu de paille, d’essence ou autre, de faire tout geste qui puisse être interprété comme un signal lumineux.

8. Du coucher du soleil à 6 h du matin, tous les chiens trouvés errants seront abattus.

9. La circulation et le stationnement dans les rues, places, allées, chemins, sont rigoureusement interdits pendant la durée des tirs de l’artillerie.*

10. Les personnes sont tenues de signaler à la Police, les projectiles n’ayant pas éclaté, dès qu’elles en ont connaissance.

11. Il est défendu de monter sur les toitures des maisons pour y faire des réparations ou pour tout autre motif, sans une autorisation du Commandant d’armes.

12. Les habitants sont invités lors de chaque bombardement, à se rendre compte des dégâts causés par les obus* tombés sur leurs habitations de manière à apporter d’urgence, le cas échéant, les premiers secours indispensables en vue d’enrayer tout commencement d’incendie. Si un sinistre constaté paraissait prendre des proportions inquiétantes, il y aurait lieu de prévenir immédiatement le service de la Police.

13. Les attroupements de toute nature sur la voie publique sont formellement interdits, ainsi que les cris, chants, tapages.

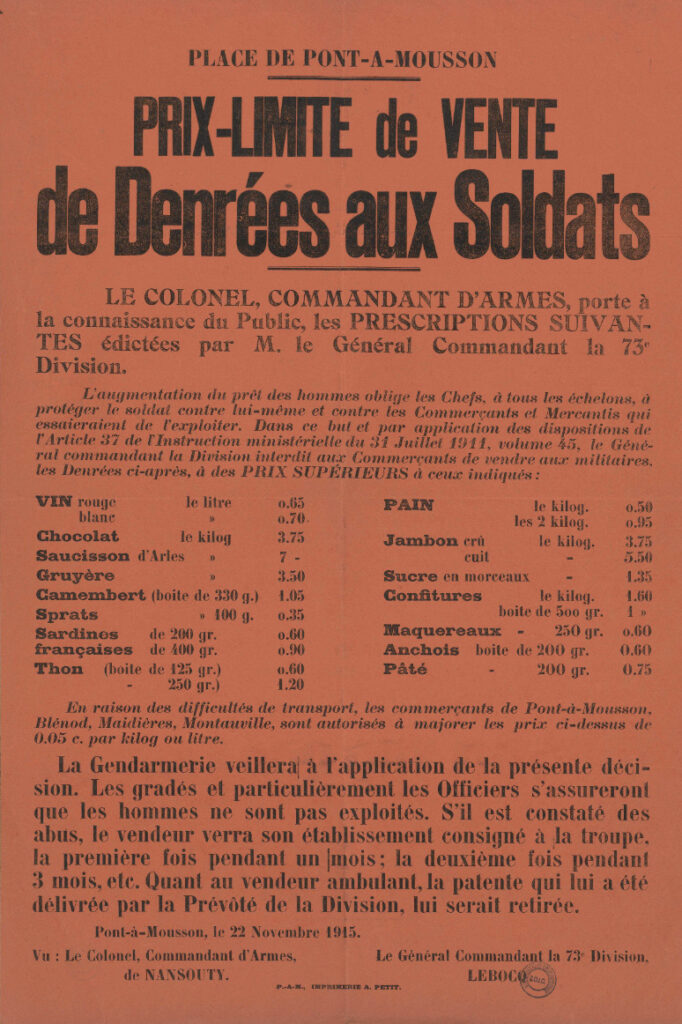

14. Toute personne surprise colportant de fausses nouvelles doit être immédiatement signalée au Commissaire de Police. »