GLOSSAIRE

Origines et sources de chaque évènement

GLOSSAIRE

Pour faciliter la lecture, les lieux marqués par le symbole ‘◊’ sont définis dans la section du livre intitulée ‘Les lieux cités’.

- 1ÈRE CLASSE

- 2ÈME CLASSE

- ABRIS

- ADJUDANT

- ARTILLEURS

- ARTILLERIE

- ARTILLERIE (ARMES)

- ARTISANAT

- AVIATION

- BAÏONNETTE (CHARGE OU ATTAQUE À LA)

- BAGUES

- BAPTÊME DU FEU

- BATAILLON

- BATTERIE (D'ARTILLERIE)

- BISMUTH

- BIVOUAC

- BLESSÉS

- BLEU

- BLOCKHAUS

- BOCHE

- BOÎTE À MITRAILLE

- BOUCLIER DE REMPART

- BOUCLIER PORTATIF

- BOULES DE NEIGE - BATAILLE À COUPS DE BOULES DE NEIGE

- BOYAUX

- BRIGADE

- CANTONNEMENT

- CAPITAINE

- CAPORAL

- CAPOTE

- CARAPACE

- CASQUE ADRIAN

- CASQUETTE

- CIE

- CITÉ / CITATION

- COLONEL

- COLONIES

- COMITÉ FRANÇAIS DE LIBÉRATION NATIONALE

- COMPAGNIE

- COMPAGNIE HORS RANG (CHR) OUR (HR)

- CONSIGNÉ

- CONTREMANDE

- CORVÉE DE PIQUET

- CORVÉE DE SALUBRITÉ

- CORVÉE DES MORTS

- CRÉNEAU

- CROIX DE GUERRE

- DEVOIR

- DÉFENSE PASSIVE

- DIRIGEABLE

- DISPONIBILITÉ

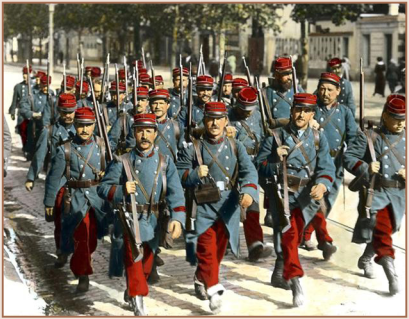

- DIVISION DES CORPS D'ARMÉE EN 1914

- DIVISION D'INFANTERIE

- ÉCAILLE

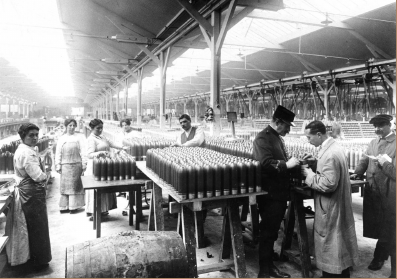

- EFFORT DE GUERRE

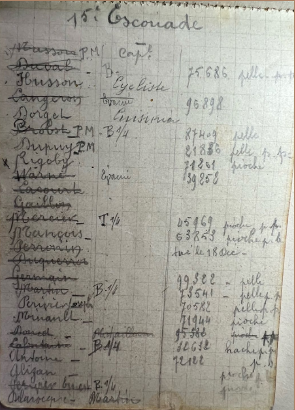

- ESCOUADE

- FACTION

- FANTASSIN

- FEUILLÉES/FEUILLE

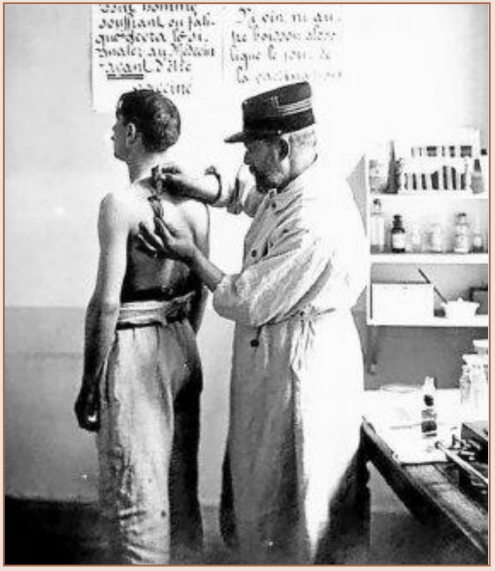

- FIÈVRE TYPHOÏDE

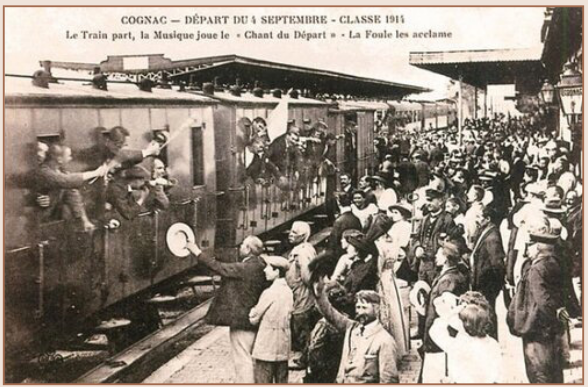

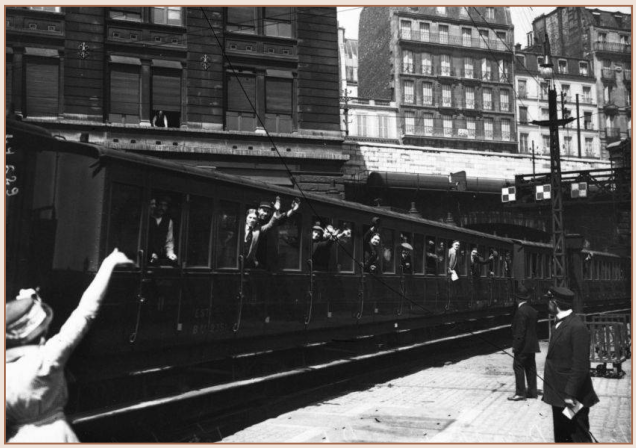

- FLEURS À NOS FUSILS

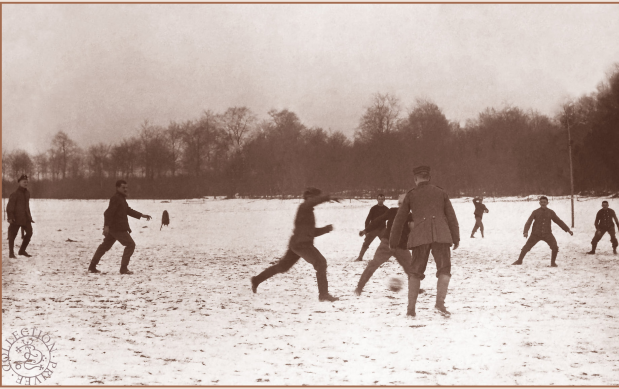

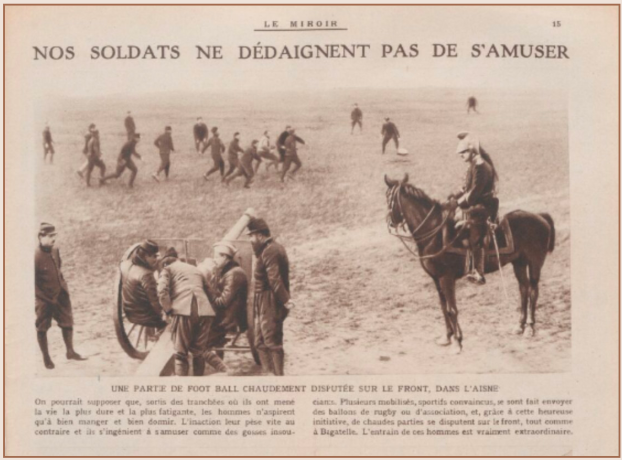

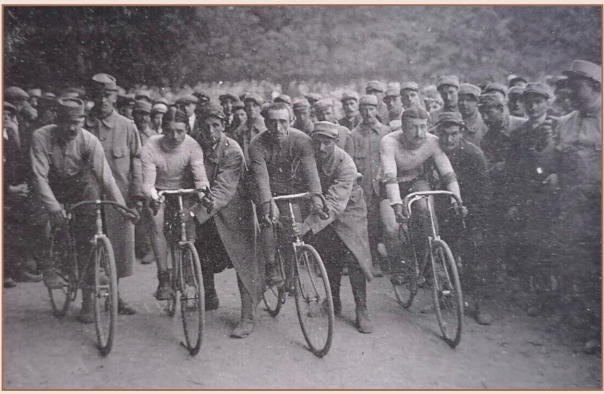

- FOOTBALL

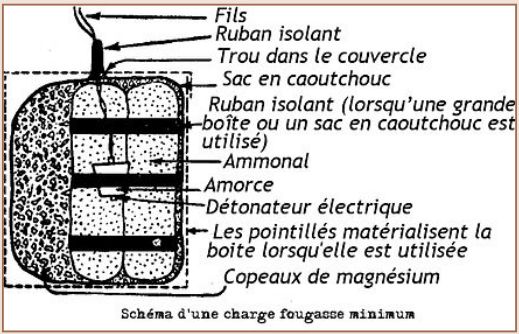

- FOUGASSE

- FUSANT

- FUSÉE

- GABARIT

- GÉNÉRAL

- GOURBI

- GOUVERNEUR

- GRADE

- GRAND-GARDE

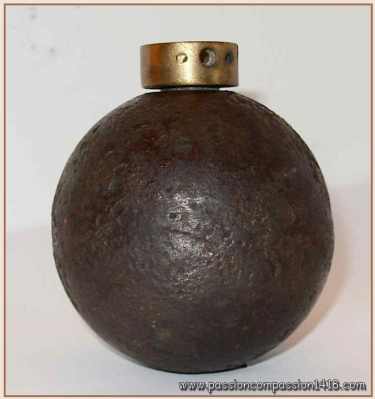

- GRENADES

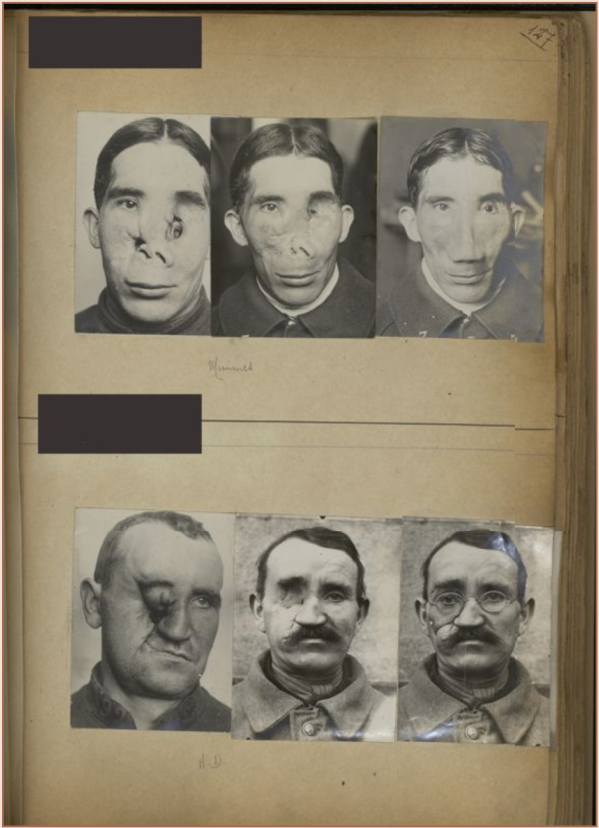

- GUEULES CASSÉES

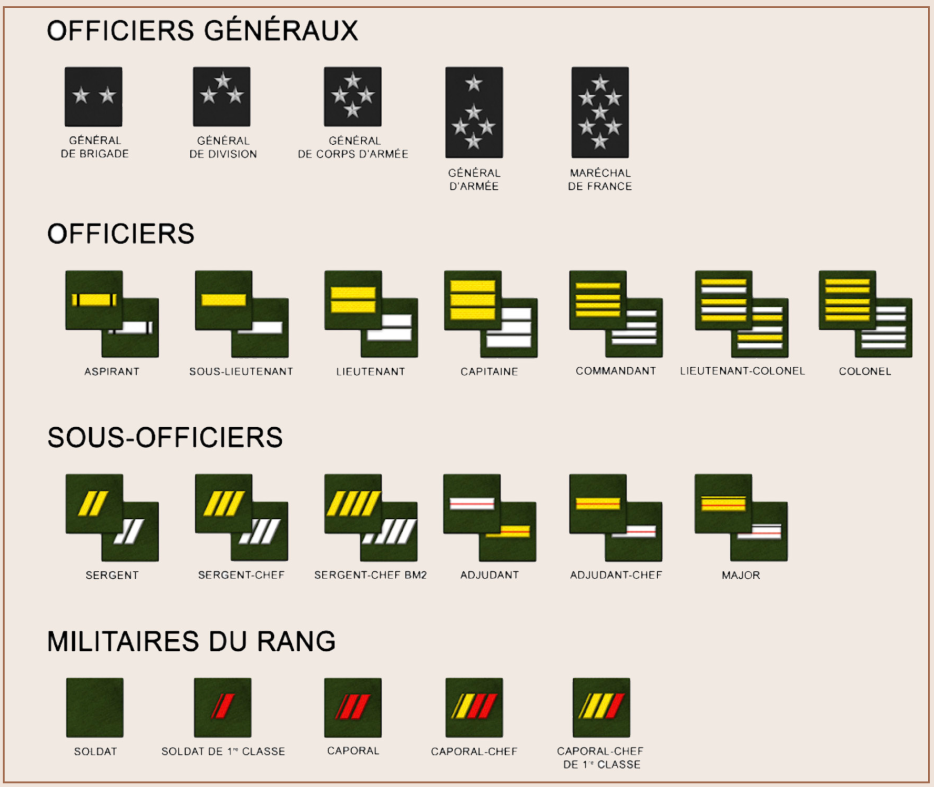

- HIÉRARCHIE DU CORPS ARMÉ FRANÇAIS

- HR (HORS RANG)

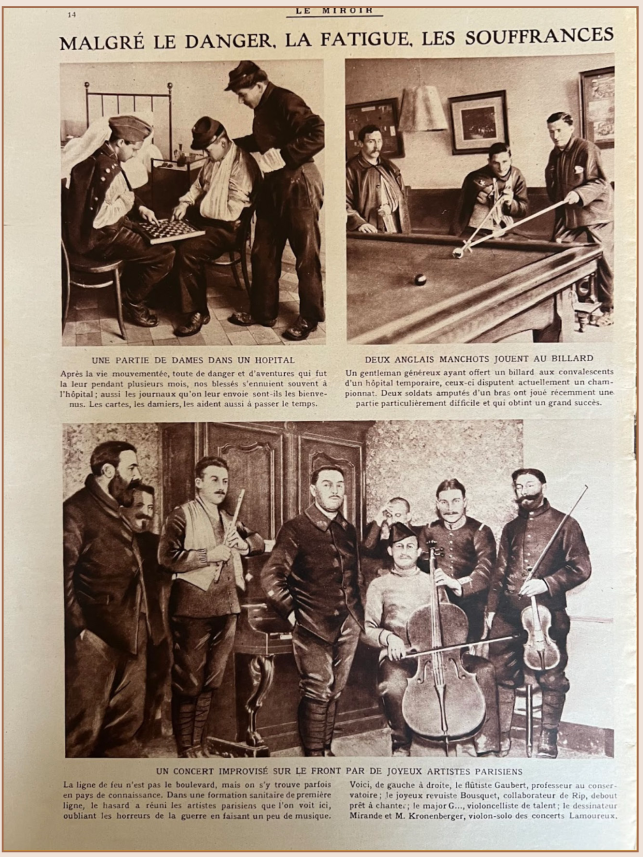

- JEU

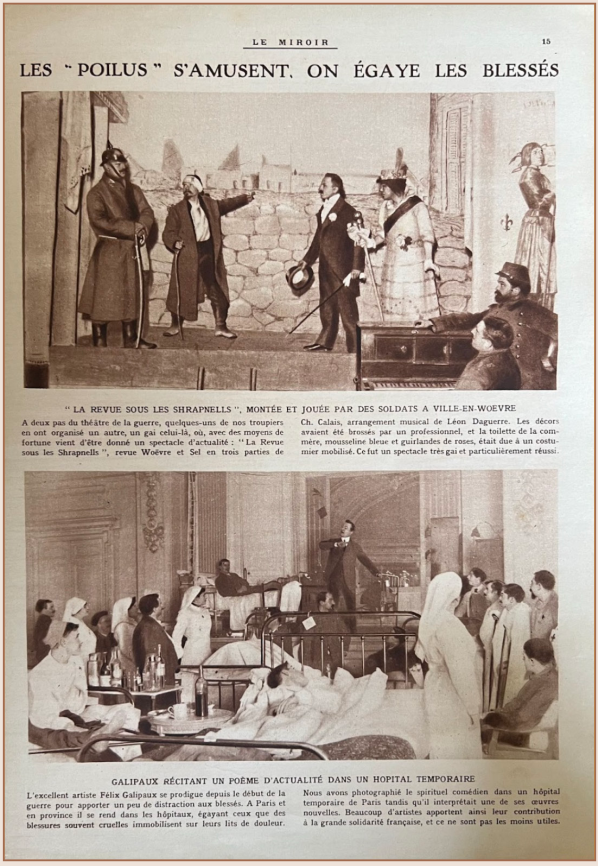

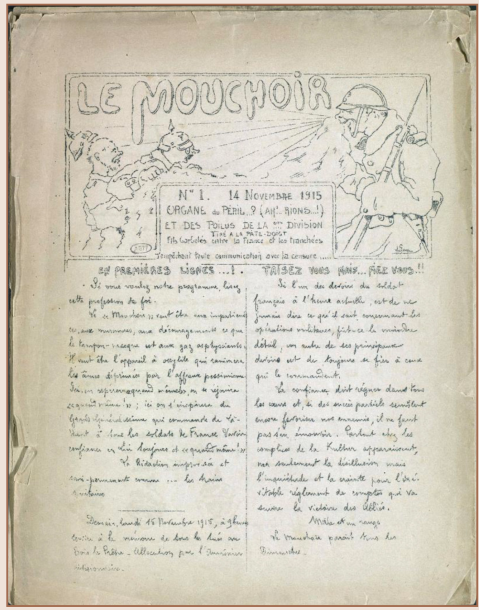

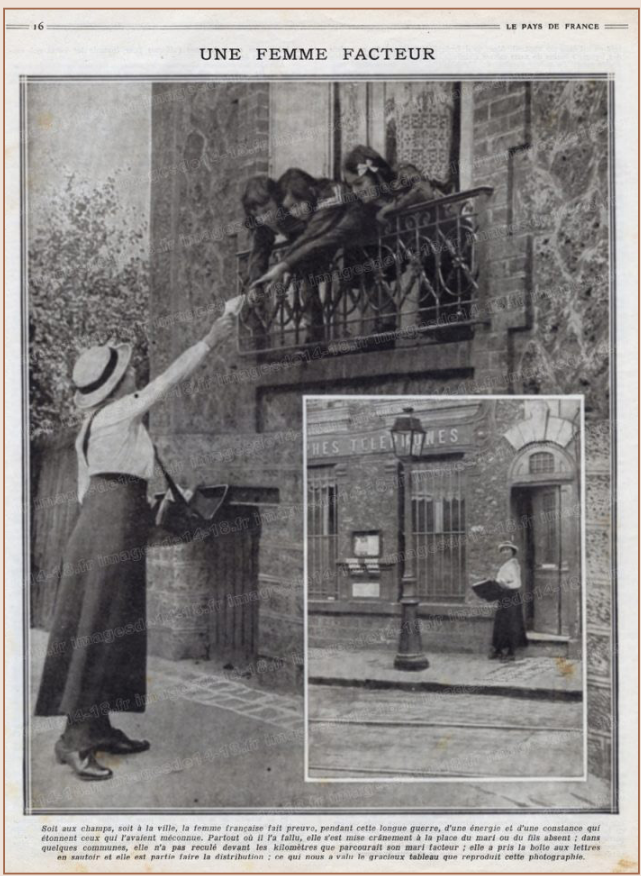

- JOURNAUX

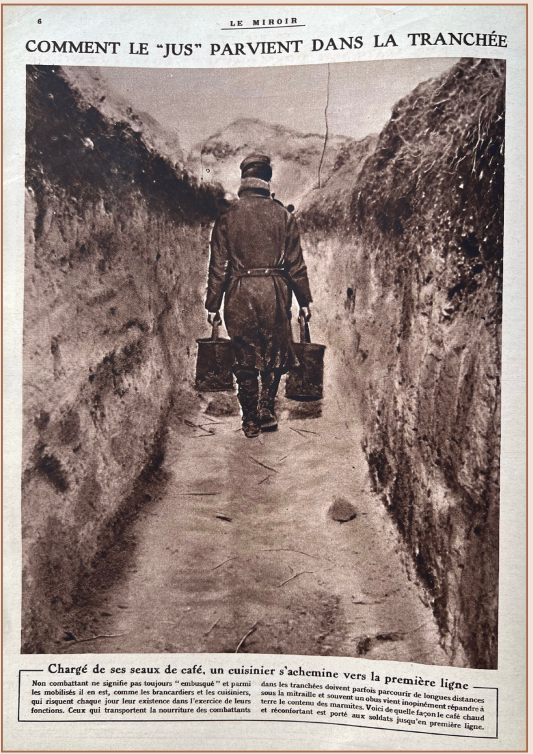

- JUS

- KÉPI

- KOLOSSAL

- LÉGION D'HONNEUR

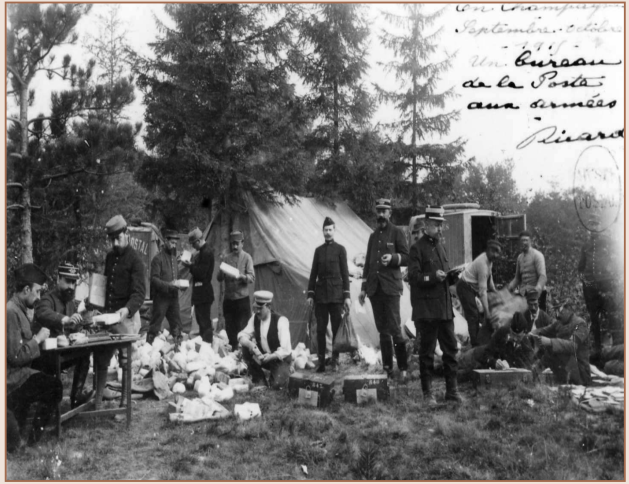

- LETTRES

- LIEUTENANT

- LOUPS DU BOIS-LE-PRÊTRE

- MARENNES

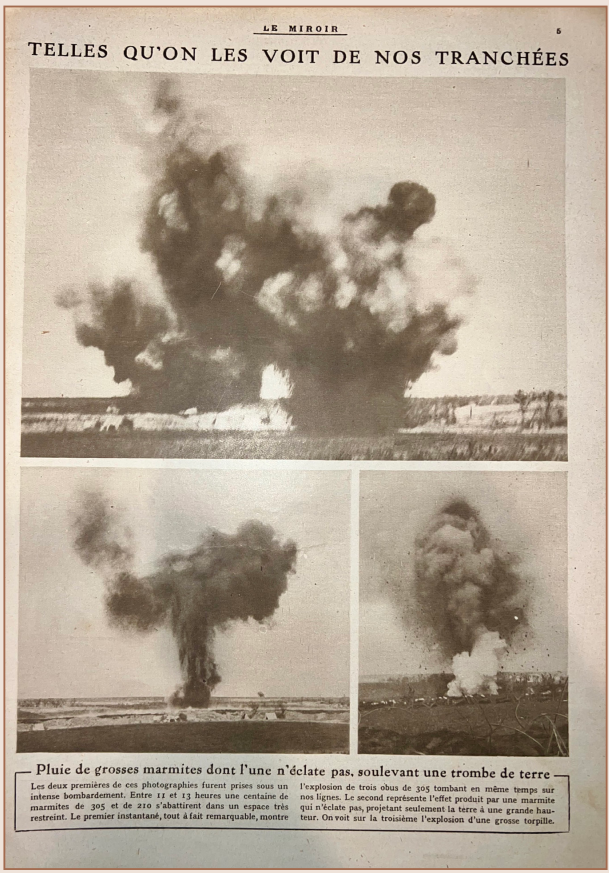

- MARMITES

- MÉDAILLE DE MILITAIRE

- MESS

- MINES

- MITRAILLE - VOIR BOÎTE À MITRAILLE

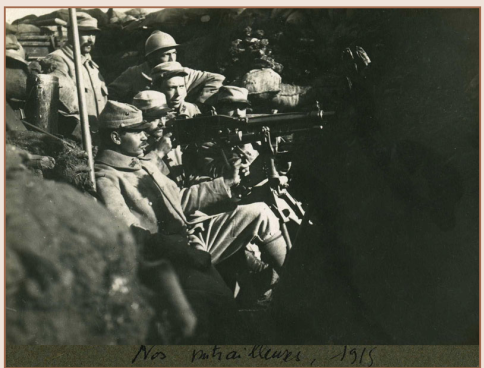

- MITRAILLEURS

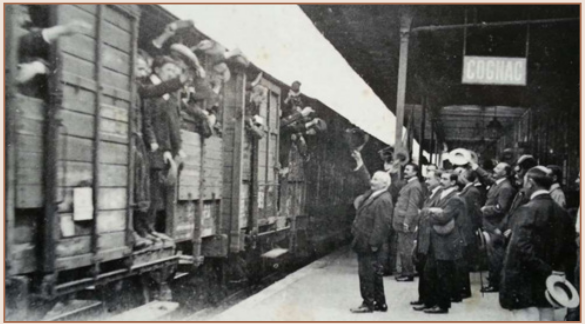

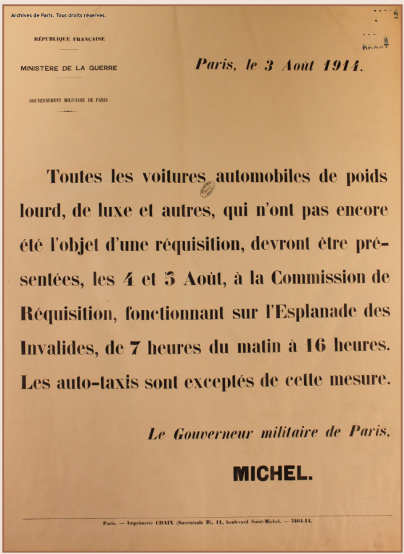

- MOBILISATION GÉNÉRALE

- MUSETTE

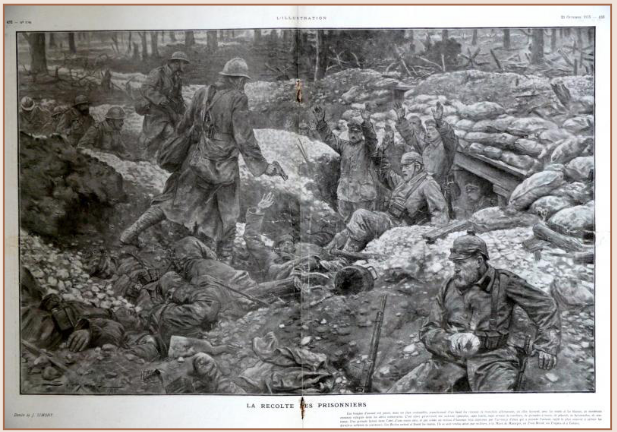

- NETTOYAGE DES TRANCHÉES

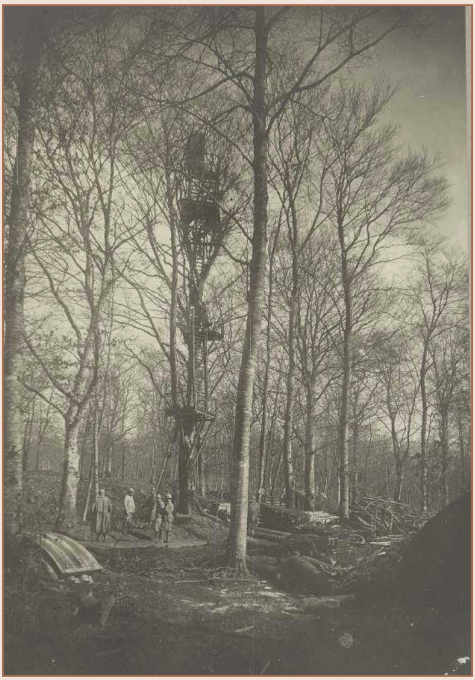

- OBSERVATOIRE

- OBUS

- OFFICIER

- PARADOS

- PARAPET

- PATELIN

- PATROUILLE

- PAYS

- PERCUTANTS

- PÉRISCOPE

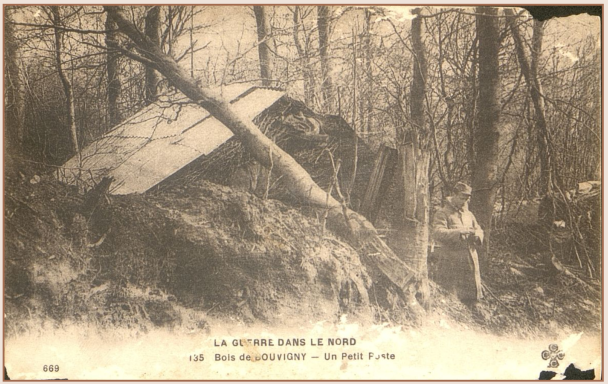

- PETIT POSTE

- PIÈCES

- PIQUETS

- PITANCE

- PLANTON

- POILU

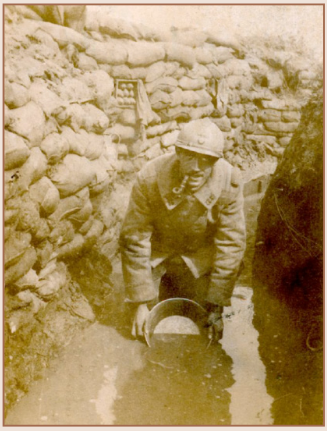

- POMPES

- POMPIERS

- POSTE

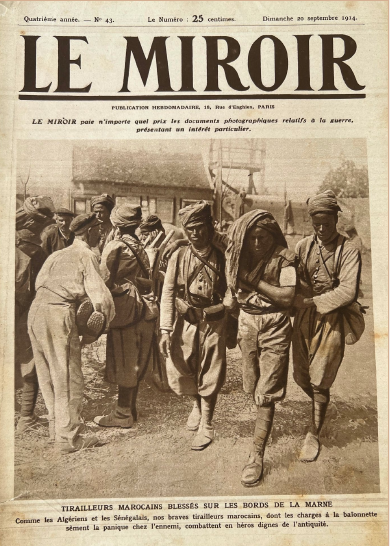

- PRESSE

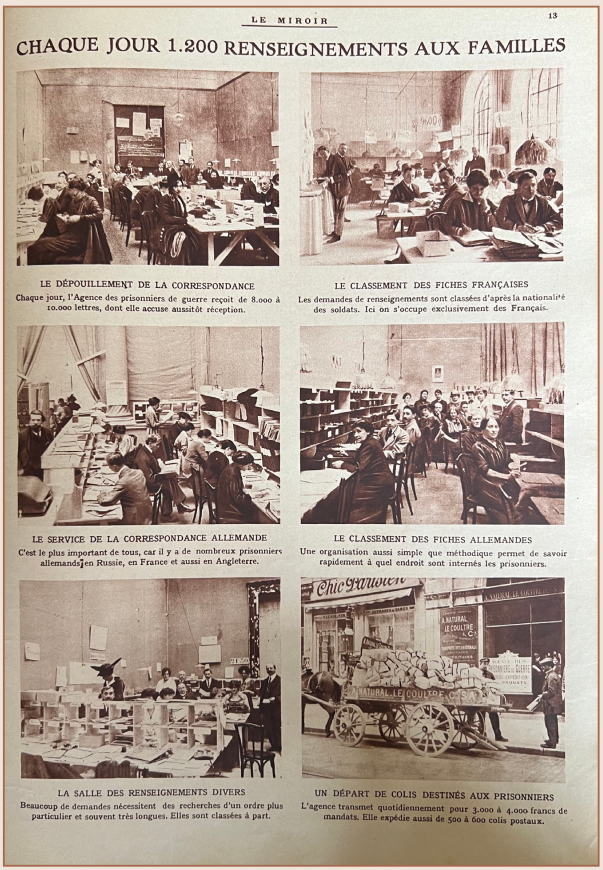

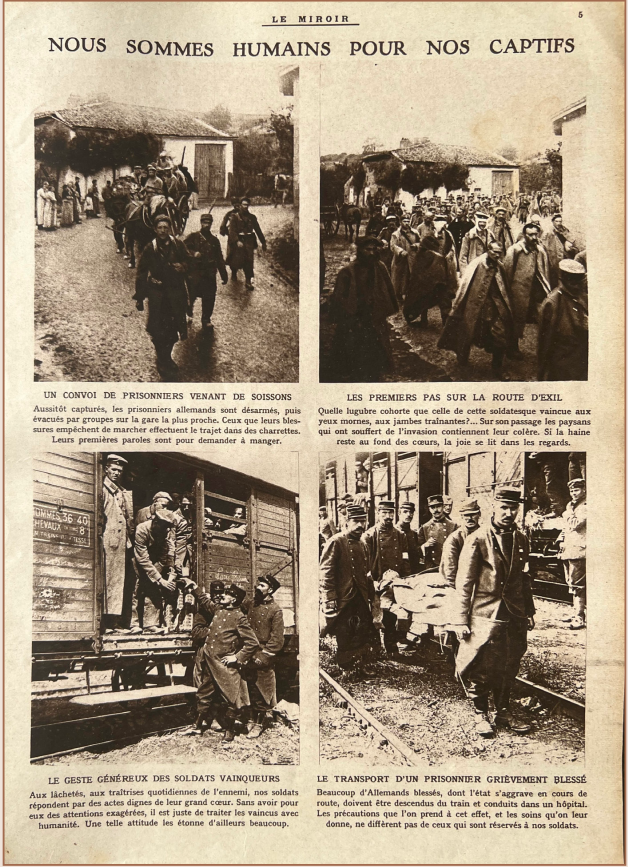

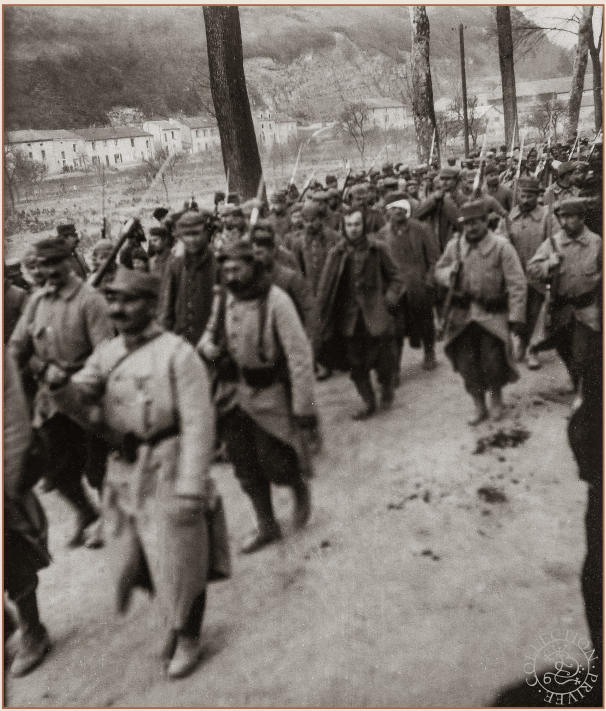

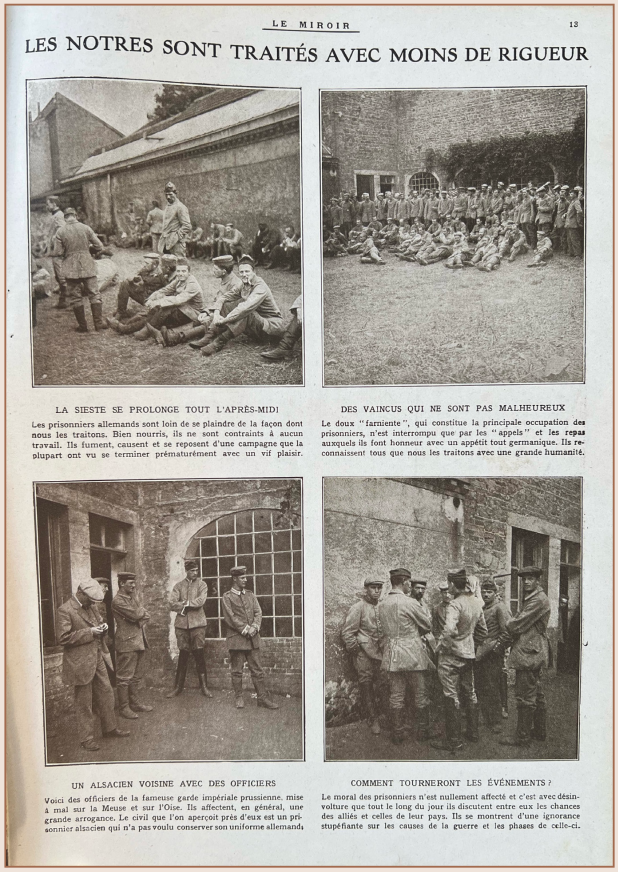

- PRISONNIERS

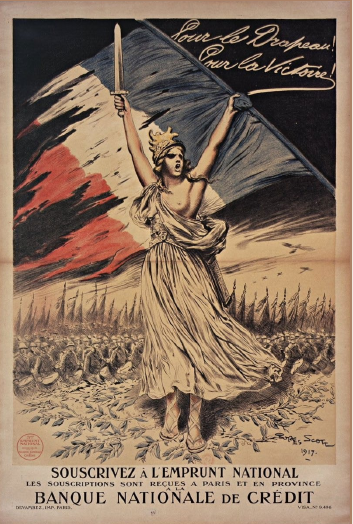

- PROPAGANDE

- PROVISION DE BOUCHE

- QUART

- RAQUETTES

- RAVITAILLEURS

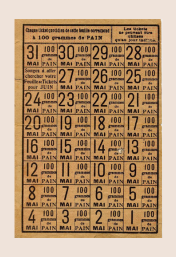

- RATIONNEMENT

- RÉGIMENT D’INFANTERIE

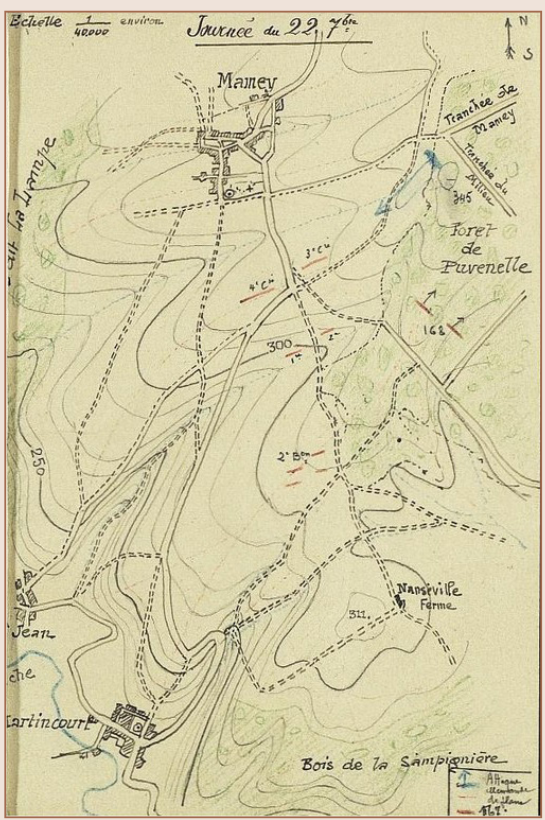

- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE

- REMPLILÉSI

- RÉTROGRADATION

- RIMAILHO

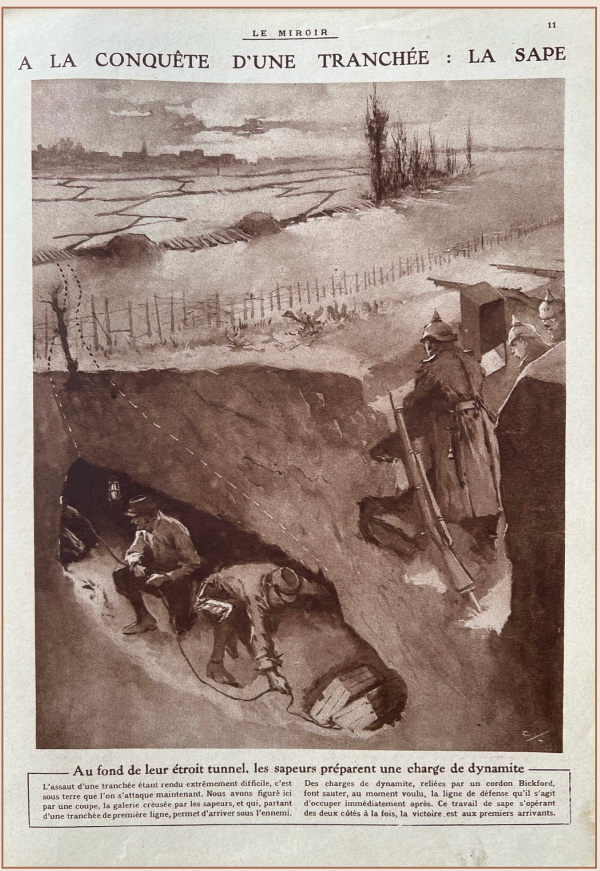

- SAPE

- SCHRAPNELL

- SCIEUR DE LONG

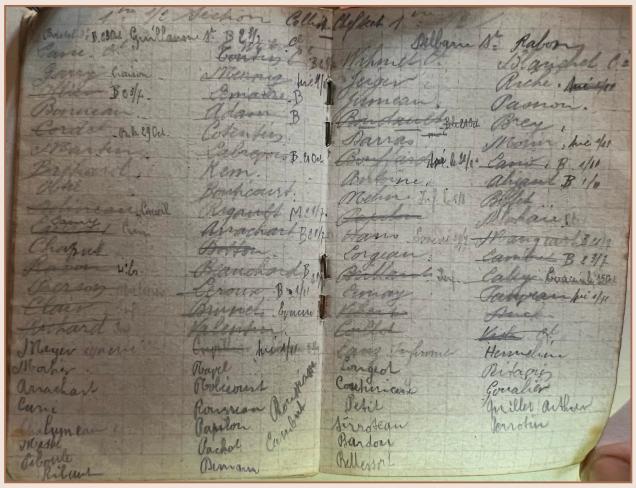

- SECTION

- SECTION DE PIQUET

- SERGENT-CHEF (SERGENT)

- SERRE-FIL

- SINGE

- SOLDATS DU GÉNIE (SAPEURS)

- SOUS-OFFICIERS

- ST-CYRIEN

- STRATÉGIE

- SUICIDE

- TENUE DE CAMPAGNE

- TIRAILLEURS

- TOPOGRAPHIQUE

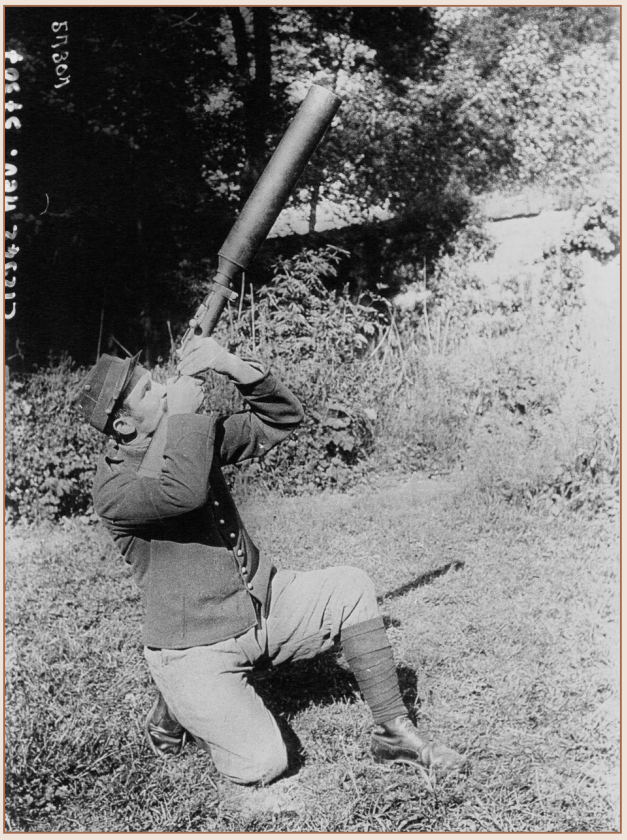

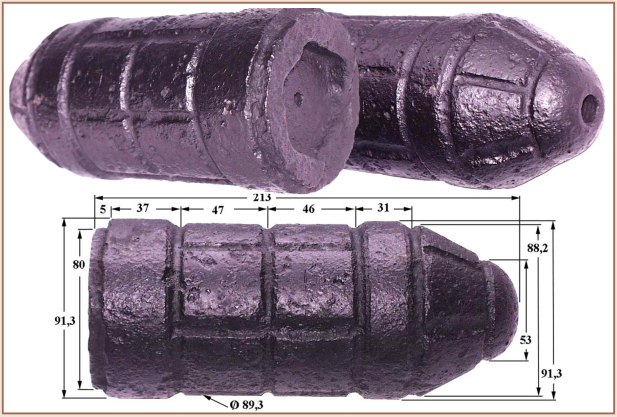

- TORPILLE

- TRANCHÉES DE FLANQUEMENT

- TROUS DE LOUP

1ÈRE CLASSE

(Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

2ÈME CLASSE

(Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

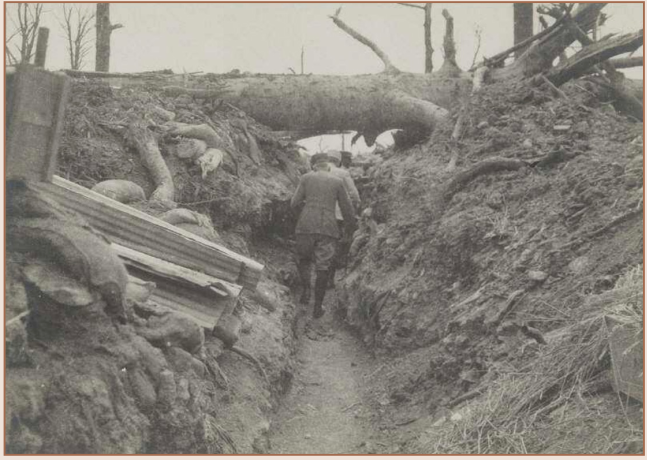

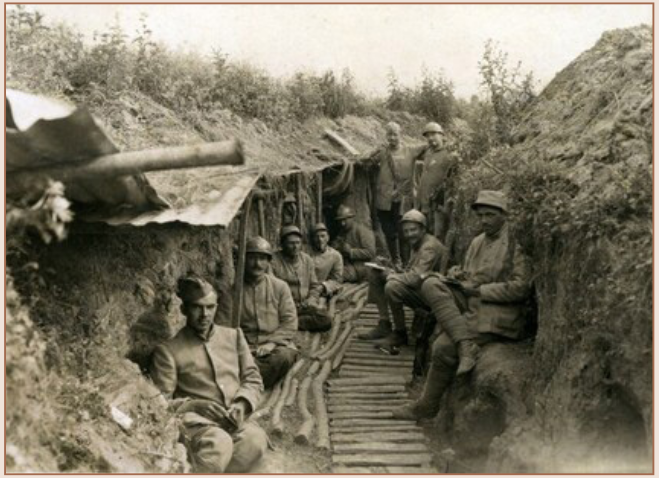

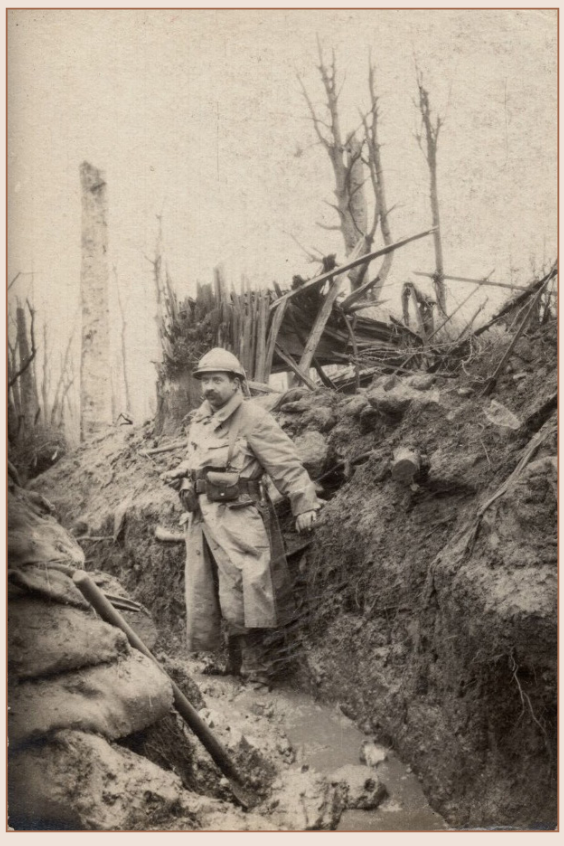

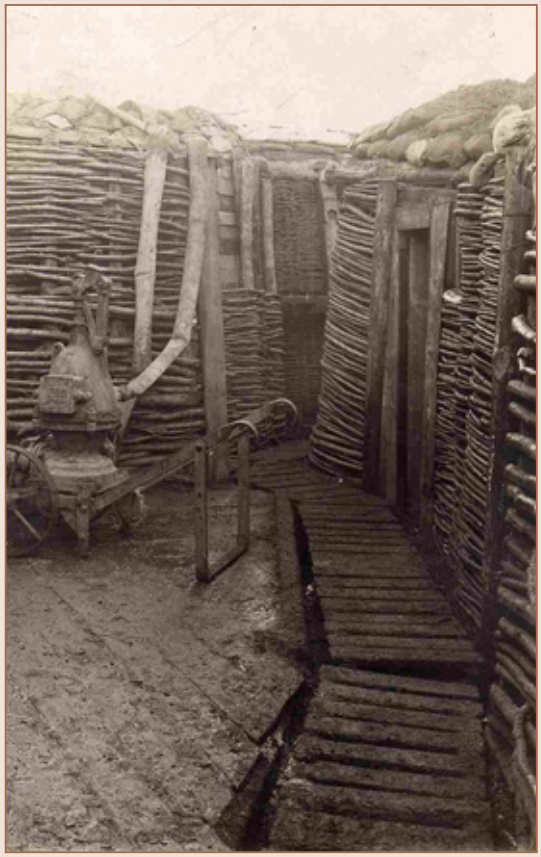

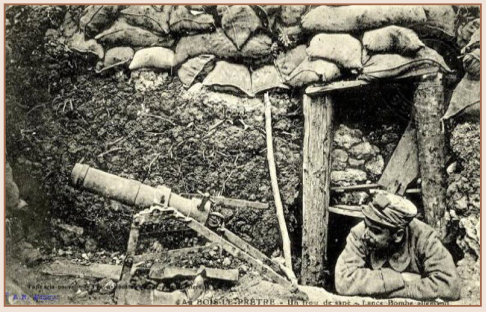

ABRIS (ABRI)

L’abri est un endroit où les soldats peuvent se protéger des dangers et/ou des intempéries. Les abris sont généralement creusés en contrebas, dans l’embrasure des tranchées*. Ils sont souvent trop petits pour accueillir tous les soldats d’une section*. Les sous-officiers* et les officiers* possèdent habituellement leur propre abri, soit personnel soit partagé, qui offre un niveau de confort supérieur à celui des soldats.1

Bois-Le-Prêtre - Date inconnue

Abris de mitrailleurs* en première ligne

Lieu inconnu - Octobre 1915

Soldats dans un abris

ADJUDANT

L’adjudant est un sous-officier* qui, dans la hiérarchie des grades*, vient au-dessus du sergent-chef*. En 1914, l’adjudant peut commander une section*.2 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

ARTILLEURS

Militaire servant dans l’artillerie.3 (Cf: Artillerie (Armée) / Artillerie (Arme) / Batterie)

ARTILLERIE (ARMÉE)

Un régiment d’artillerie constitue une unité militaire spécialisée dans l’emploi de canons, d’obusiers, de lance-roquettes et d’autres armes à feu de gros calibre. (Cf: Artillerie (Armes))

L’artillerie française se développe considérablement pendant la Première Guerre mondiale, en vue de rattraper son retard face à l’ennemi allemand. Elle passe de 11 000 officiers* d’artillerie en 1914 à 26 000 en 1918. (Cf : Effort de guerre)

Le recrutement du personnel pose moins de problèmes que dans l’Infanterie*, l’attrition des troupes étant beaucoup moins forte. Mais dès le mois de janvier 1915, le commandement de l’Armée prend conscience des pertes parmi les cadres des unités d’artillerie existantes et de la nécessité de former de nouveaux officiers*.

En temps de guerre, la formation des aspirants officiers est accélérée, avec une réduction de la durée des cours. Les candidats sont promus plus rapidement au grade* supérieur et l’appellation d’élève-officier de réserve est supprimée, simplifiant ainsi les procédures militaires pour une mobilisation plus rapide des forces de l’armée active en temps de conflit.

Entre janvier 1915 et décembre 1917, 6 000 officiers* sont nommés par le général* commandant en chef. Les sous-officiers* ayant dix mois de grade* et au moins douze mois de service actif aux armées, sont envoyés en cours de perfectionnement à l’école de Fontainebleau. Cette voie de recrutement permet de former 4 000 sous-lieutenants* et 800 sous-lieutenants* spécialisés dans l’artillerie de tranchée* entre janvier 1915 et décembre 1917. En parallèle, une autre méthode de recrutement est mise en place pour les sous-officiers* de moins de huit mois d’ancienneté: ils sont sélectionnés par le Grand Quartier général pour rejoindre les cours d’élève-aspirants sans avoir à passer de concours d’entrée. Par cette approche, 3 500 sous-officiers*

et 5 000 appelés obtiennent le grade* d’élève-aspirant.4 (Cf : Division des Corps d’Armée en 1914)

En conséquence, les effectifs passent de 422 000 artilleurs* en 1914, à 1 100 000 à la signature de l’armistice.5

Lieu inconnu - 1914

L’artillerie* lourde, la curiosité de la Revue de 1914. (Légende d’origine)

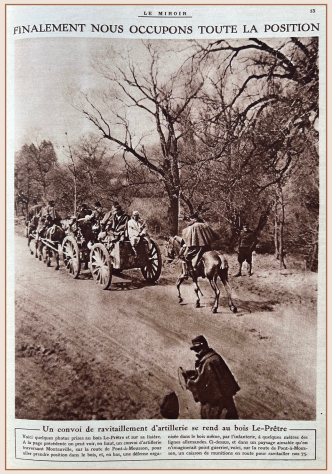

Journal Le Miroir - 30 mai 1915

Transcription

« FINALEMENT NOUS OCCUPONS TOUTE LA POSITION »

« Un convoi de ravitaillement d’artillerie* se rend au bois Le-Prêtre »

« ….Ci-dessus, et dans un paysage aimable qu’on n’imaginerait point guerrier,

voici, sur la route de Pont-à-Mousson◊, un caisson de munitions en route

pour ravitailler nos 75. »

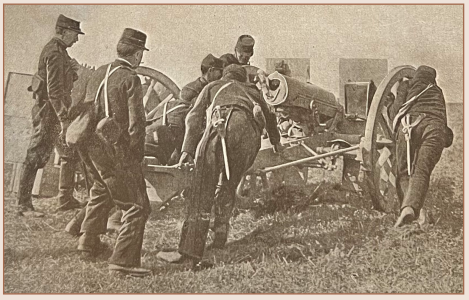

Journal Le Miroir - 30 aôut 1914

Artilleurs* mettant en place une pièce de 75 qui va ouvrir le feu.

ARTILLERIE (ARMES)

La Première Guerre mondiale a été un tournant historique marquant pour l’artillerie française, qui a vu ses stratégies et capacités logistiques subir une transformation profonde.

En 1914, au déclenchement du conflit, la France adopte une approche axée sur une guerre de mouvement rapide, anticipant une victoire prompte. Pour cela, près de 8 millions de soldats sont mobilisés, avec un million d’entre eux avançant à pied. Cette stratégie initiale reflète l’espoir d’un conflit bref et décisif.

Cependant, la réalité du champ de bataille vient rapidement contredire ces espoirs. Dès les premiers mois du conflit, en août 1914, les pertes françaises sont considérables : 80 000 soldats tués et 300 000 blessés, en grande partie sous le feu de l’artillerie allemande. L’efficacité de cette dernière révèle une faiblesse cruciale dans la préparation française, notamment en raison de la supériorité de la portée des canons allemands. Alors que la France s’appuie sur le canon de 75mm, reconnu pour sa légèreté et sa précision jusqu’à 7 kilomètres, l’Allemagne utilise des pièces d’artillerie avec une portée atteignant les 15 kilomètres.

Néanmoins, la bataille de la Marne de septembre 1914 marque un tournant dans la progression allemande. Malgré la puissance de leur artillerie, la France parvient à remporter cette victoire cruciale au prix de plus de 80% de ses munitions. Ce moment charnière démontre la nécessité vitale pour la France d’optimiser ses capacités logistiques, révélant l’importance stratégique de l’effort de guerre* dans la conduite et l’issue du conflit.6

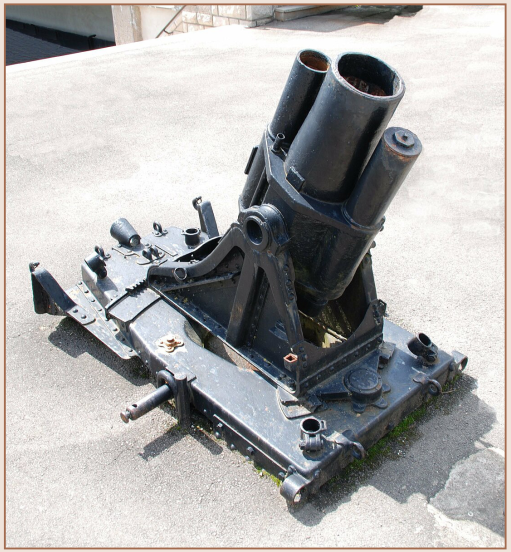

Face à l’inefficacité de l’artillerie de campagne contre les fortifications ennemies, l’armée française a dû innover avec la création d’une artillerie de tranchées spécifique pour des tirs à courte distance, incluant des engins improvisés comme le célèbre crapouillot de 58 millimètres utilisé vers la fin de 1916.7 (Cf: Tranchées)

Mais la transformation majeure de l’armée française survient essentiellement avec le développement de l’artillerie lourde. Capable de frapper au-delà de 20 kilomètres, avec des calibres allant jusqu’à 420 millimètres, elle inverse la dynamique des combats sur le front occidental.8 En 1916, l’artillerie cause environ 75% des pertes militaires.9 (Cf : Batterie / Obus)

Cette nouvelle artillerie conduit à la création d’organisations, telles que la logistique automobile pour alimenter les pièces* d’artillerie sur le terrain et la chasse aérienne pour protéger les appareils d’observation. Le repérage d’objectifs lointains et cachés est un défi majeur qui conduit à des avancées dans la planification des tirs, la préparation scientifique et l’utilisation croissante de l’aviation* pour l’observation. L’observation et la communication sont également modernisées grâce à la photographie aérienne, le téléphone et la télégraphie sans fil.10

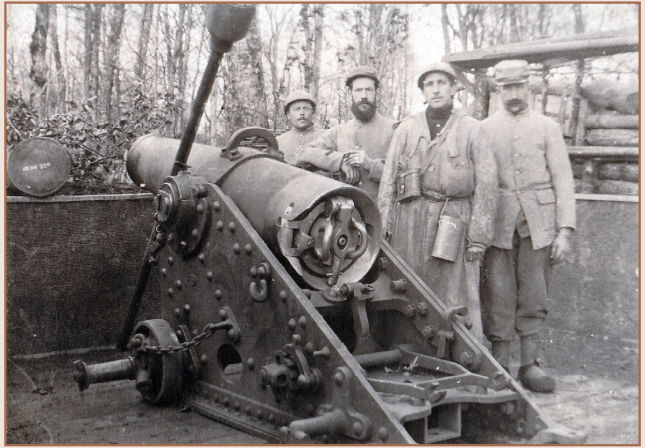

Bois-le-Prêtre - 1915

Artilleurs* et pièce de 155 en batterie* (Légende d’origine)

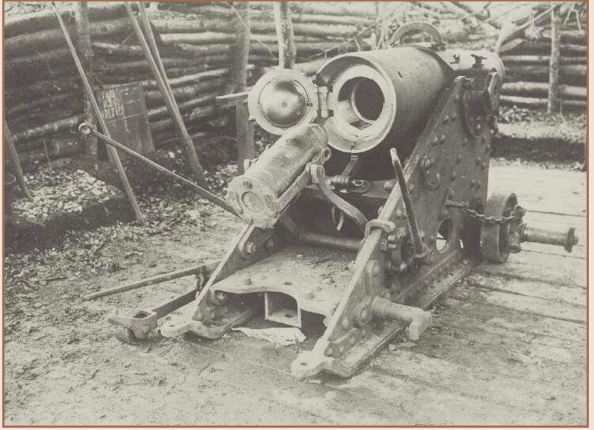

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Mortier de 270 mm

Bois-le-Prêtre◊ - Décembre 1915

Mortier de 220 mm (Légende d’origine)

Montauville◊, Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1916

Mise en place d’une torpille* dans un crapouillot (Légende d’origine)

Lieu Inconnu - 1914

Déplacement d’une pièce française de 75 (Légende d’origine)

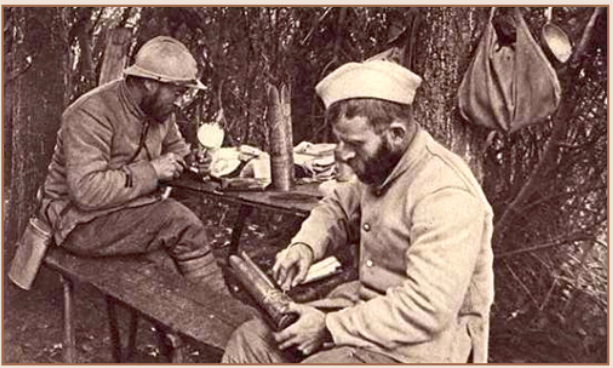

ARTISANAT

Certains soldats sont d’habiles artisans très qualifiés dans la vie civile. Orfèvres, graveurs, ferblantiers, mécaniciens de précision ou paysans faisant preuve d’une grande dextérité manuelle dans la création d’objets d’art populaire, tous redécouvrent les techniques de leurs métiers d’avant-guerre pour préserver leur humanité au milieu du conflit.

Les soldats conçoivent de leur main de nombreux objets du quotidien (Cf: Journaux) en utilisant des matériaux bruts trouvés sur place. Briquets, couteaux mais aussi pièces décoratives telles que des boîtes à bijoux ou des figurines militaires, sont créés à partir de matériaux provenant des projectiles de guerre ou des équipements militaires.

Malgré une forte présence du laiton, du cuivre ou encore de l’aluminium, le bois est le matériau privilégié au vu de son accessibilité. Il facilite la création de nombreux objets tels que des étuis à plume, tabatières, boîtes à bijoux, jouets et bien d’autres.11 (Cf: Bagues)

Bois-le-Prêtre◊- 2023

Encrier de 1915

Lieu inconnu - Date inconnue

Poilus* décorant des douilles d’obus*.

Bois-le-Prêtre - 1915

Coupe-papier fabriqué à partir d’une douille d’obus*

Fricourt - 1916

Stock de douilles d’obus* : matière première de l’artisanat de tranchée*.

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024

Vases à décor réalisés dans des douilles d’obus

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024

Vases à décor réalisés dans des douilles d’obus

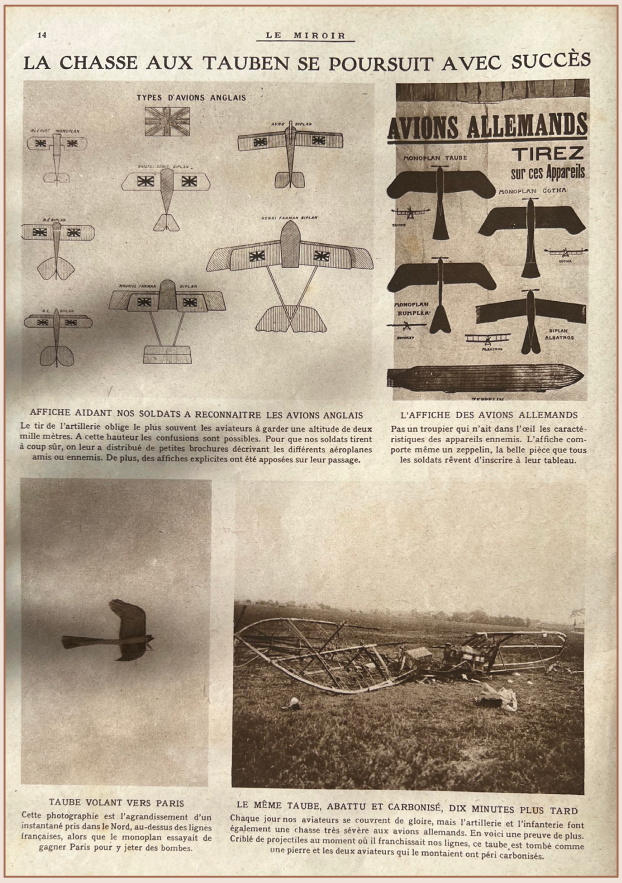

AVIATION

La Première Guerre mondiale laisse place à de nombreuses évolutions d’ordre technologique, dont celle de l’aviation. (Cf : Artillerie (armes))

Malgré les hésitations initiales quant à son efficacité en raison de la simplicité de ses équipements, le général* Joffre reconnaît son potentiel et confie, en 1914, la supervision du service aéronautique au commandant Barès. L’aviation est structurée en différentes spécialités, comprenant la chasse, le bombardement et la reconnaissance.12

Toutefois, les raids stratégiques de jour sont interrompus en 1915 en raison des vulnérabilités des bombardiers face aux avions allemands. L’aviation de bombardement se divise alors entre une composante tactique de champ de bataille et une composante stratégique opérant à plus grande échelle. Cette dernière se concentre notamment sur la destruction de sites clés : centres de production industrielle, axes de communication, usines dédiées à la fabrication de munitions…

La chasse se déploie quant à elle plus tardivement. Le débat émerge de manière significative à Verdun◊ en 1916. Lors de cette bataille, plus de 270 avions allemands réussissent à neutraliser les 70 avions français de la région fortifiée. La nécessité de reconquérir la maîtrise du ciel devient évidente et le commandant Barès doit trancher les controverses sur l’emploi de l’aviation de chasse†. Avec son aval, Charles de Rose, chargé de l’aviation à Verdun, crée le premier groupement de chasse autonome pour mener une offensive à outrance. Le déploiement de l’aviation suit alors un objectif clair : la « maîtrise de l’air »†† : le contrôle total de l’espace aérien par les forces combattantes françaises.

De ces évènements, découle un phénomène de généralisation d’avions monoplaces dans l’espace aérien, au détriment de l’aviation de Ce changement stratégique est notamment visible lors de la bataille de la Somme du 1er juillet au 18 novembre 1916.

Néanmoins, l’arrivée du général Pétain comme généralissime des armées du Nord et Nord-Est au mois de mai 1917 oriente la doctrine d’emploi de l’aéronautique dans une nouvelle direction. Bien que convaincu du rôle crucial de l’aviation dans l’atteinte de la victoire, il veut en infléchir l’emploi en accord avec sa vision stratégique. Dans ce but, il signe une note sur l’emploi de l’aviation le 19 juillet 1917, qui réaffirme la doctrine offensive de la chasse mais en corrige les excès. Elle assure l’interdiction du territoire, la protection de l’aviation d’observation et la progression de l’infanterie*.

En 1918, la création de la 1ére division* aérienne, avec ses groupements de combat, concrétise cette évolution doctrinale, marquant la pleine maturité de l’aviation militaire française à la fin de la guerre.13

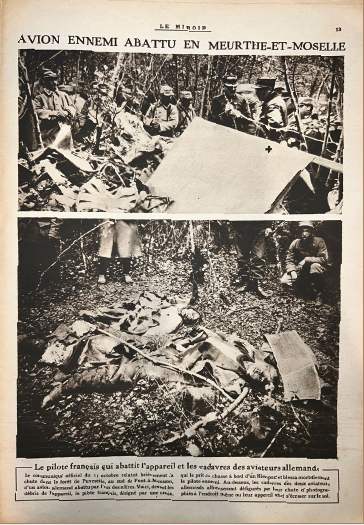

Journal Le Miroir - 31 octobre 1915

Transcription

photo 17

« AVION ENNEMIE ABATTU EN MEURTHE-ET-MOSELLE »

« Le pilote français qui abattit l’appareil et les cadavres des aviateurs allemands »

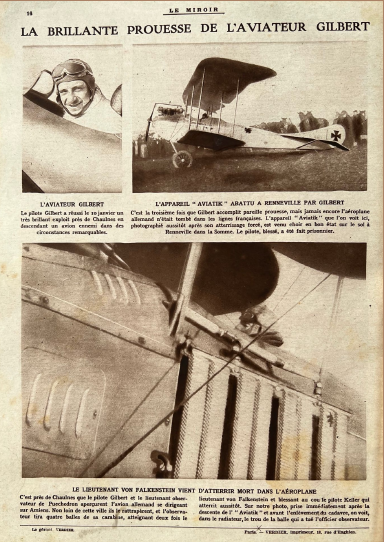

Journal Le Miroir - 20 septembre 1914

Transcription

« UN ÉPISODE DE LA CHASSE AU TAUBE††† AUX ENVIRONS DE PARIS »

Journal le Miroir - 31 janvier 1915

Journal Le Miroir - 15 novembre 1914

Transcription

photo 19

(de gauche à droite, de haut en bas)

« LA BRILLANTE PROUESSE DE L’AVIATEUR GILBERT »

« L’aviateur Gilbert »

« Le pilote Gilbert a réussi le 10 janvier un très brillant exploit près

de Chaulnes en descendant un avion ennemi dans des circonstances

remarquables. »

« L’appareil “Aviatik” abattu à Renneville par Gilbert »

« C’est la troisième fois que Gilbert accomplit pareille prouesse, mais

jamais encore l’aéroplane allemand n’était tombé dans les lignes françaises.

L’appareil « aviatik » que l’on voit ici, photographié aussitôt après son

atterrissage forcé, est venu choir en bon état sur le sol à Renneville dans le

Somme. Le pilote, blessé*, a été fait prisonnier*. »

« Le lieutenant Von Falkenstein vient d’atterrir mort dans l’aéroplane »

« C’est près de Chaulnes que le pilote Gilbert et le lieutenant observateur de

Puechedron aperçurent l’avion allemand se dirigeant sur Amiens. Non loin de

cette ville, ils le rattrapèrent et l’observateur tira quatre balles de sa carabine,

atteignant deux fois le lieutenant von Falkenstein et blessant au cou le pilote

Keller qui atterrit aussitôt. Sur notre photo, prise immédiatement après

la descente de “l’aviatik” et avant l’enlèvement du cadavre, on voit dans le

radiateur, le trou de la balle qui a tué l’officier* observateur. »

Journal Le Miroir - 31 octobre 1915

Forêt de Puvenelle◊ - Dimanche 10 octobre 1915

Avion boche* abattu dans les lignes françaises (Légende d’origine)

Journal Le Miroir - 31 octobre 1915

Forêt de Puvenelle◊ - Dimanche 10 octobre 1915

Cadavres d’aviateurs boche* abattu dans les lignes françaises (Légende d’origine)

BAÏONNETTE (CHARGE OU ATTAQUE À LA)

La baïonnette, surnommée Rosalie, est un accessoire étroitement lié au soldat français de la Première Guerre mondiale. C’est un modèle unique et révolutionnaire pour son époque, fortement promu par la propagande* française.14

En 1914, la doctrine militaire met l’accent sur le combat au corps à corps, dont la maîtrise est essentielle lors des affrontements dans les tranchées*.

Cette approche se reflète dans l’utilisation de l’épée-baïonnette qui est montée sur l’ensemble des 2 800 000 fusils Lebel pendant la guerre. Ce fusil, capable d’effectuer des tirs répétés et avec une portée de tir atteignant 450 mètres, devient une arme particulièrement redoutable et d’autant plus meurtrière lorsqu’elle est associée à l’arme blanche.15

La Baïonnette est, dans ce sens, un des symboles du soldat français de la Première Guerre mondiale. En témoigne, la parution du journal La Baïonnette, un des nombreux journaux* de tranchées* nés de ce conflit.

Contrairement aux baïonnettes anglaises ou allemandes, la Rosalie n’est pas une lame, mais une pique cruciforme extrêmement pointue. Sa conception ergonomique permet au soldat de tourner l’arme d’un quart de tour à l’intérieur du corps de son adversaire, provoquant immédiatement une hémorragie interne.16

En raison de l’étroitesse des tranchées*, la Rosalie s’avère difficile à manier et ses limites apparaissent rapidement. Son rôle dans les combats diminue alors au fil du conflit. Les soldats, lors des opérations de nettoyage* des tranchées*, la remplace

par des couteaux ou des armes en bois renforcé que l’on surnomme les massues de tranchées*.18

Lieu inconnu - env. 1914

Carte postale « Chasseur à pied, l’escrime à la baïonnette » (Légende d’origine)

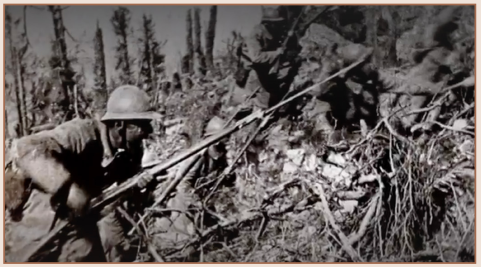

Forêt d’Argonne - 1915

Charge à la Baïonnette*

Journal Le Miroir - 23 août 1914

Transcription

photo 25

« LES ALLEMANDS REDOUTENT NOS BAÏONNETTES* »

« La balle est une folle, la baionnette* une brave compagne. Cette maxime,

vieille autant que la baïonnette* elle-même, vient une fois de plus d’être

confirmée d’éclatante façon. Dans presque tous les engagements que les

troupes alliées ont eus avec les soldats allemands, c’est l’arme blanche qui

a décidé de la victoire des nôtres. Malgré la portée des canons modernes,

l’infanterie, particulièrement dans l’armée française, reste la « Reine des

batailles ». C’est que le petit pioupiou de chez nous fait preuve d’un courage,

d’une souplesse, d’un mordant qui manquent totalement au lourd fantassin*

allemand. En Alsace, notamment, les officiers* signalent qu’ils ont toutes

les peines du monde à retenir leurs hommes. Nos alliés montrent le même

entrain. Le célèbre général russe Dragomiroff se plaisait à répéter: « La balle

trahit, la baionnette* jamais ». Et dans les armées du tsar, l’infanterie a

toujours la baïonnette* au canon, même pendant le tir. »

BAGUES

Les bagues aux formes créatives, fréquemment confectionnées par les poilus*, sont un objet très populaire dans les tranchées*.

Malgré des ressources limitées, les soldats tirent le meilleur parti des matériaux à leur disposition.

Ils utilisent le plus souvent l’aluminium provenant d’obus* de roquettes : une matière première abondante disponible sur les lignes de front. Une fois fondu, ils le versent dans des moules qu’ils ont également conçus, afin de lui donner la forme désirée. Puis, à l’aide d’un couteau aiguisé, les poilus * travaillent le matériau en l’agrandissant, le polissant et surtout en le décorant.

La bague sigillaire est la plus courante en raison de sa production simple : le dessus du bijou porte souvent les initiales du soldat ou des motifs tels que des cœurs ainsi que des trèfles et des fers à cheval, pour apporter une touche de chance lors des combats. (Cf : Artisanat).19

Institut du Grenat - 2011

Bague* de tranchée*faite d’aluminium et de cuivre.

Musée de Toul◊ - 2018

Bague* de tranchée*faite d' aluminium et de cuivre.

BAPTÊME DU FEU

Le baptême du feu désigne une initiation à un premier combat ou une expérience formatrice dans l’apprentissage militaire 20 (Cf : Bleu)

« C’est que dans l’intervalle j’avais reçu le baptême du feu. Quelle expression

signifiante, et qui n’a pu être imaginée que par un baptisé du feu! Ce

sentiment d’être «aguerri» ne devait plus m’abandonner. J’étais voué, parmi

des hommes voués. Mais peut-être me suis-je mépris moi-même, ce jour-là,

en pensant à un acquis une fois pour toutes assimilé. Être marqué, brûlé ne

sauve pas des brûlures nouvelles. L’initiation n’est jamais achevée. La mort est

ingénieuse inépuisablement à varier les rites du baptême. »

Maurice Genevoix, La mort de près, Paris, Omnibus, 1998 (1972), p. 1029-1030.21

Maurice Genevoix, est écrivain français rendu célèbre pour ses récits de guerre, notamment son cycle de romans «Ceux de 14», qui dépeint de manière poignante les horreurs et les réalités du conflit. Son expérience personnelle dans les tranchées* a profondément marqué sa vie et son œuvre littéraire. Envoyé sur le front occidental, il a participé à certains des combats les plus féroces de la guerre, notamment la bataille de la Marne en 1914 et la bataille de Verdun en 1916. Pendant son service, il a vécu l’horreur des tranchées*, les bombardements incessants, la peur constante de la mort et la camaraderie avec ses compagnons d’armes. Il a également été blessé* à plusieurs reprises au cours de la guerre.22

BATAILLON

Le bataillon est une subdivision d’un régiment* composé de plusieurs compagnies*. Il est généralement dirigé par un capitaine* ou un commandant.23 En 1915, le bataillon d’un régiment* est constitué d’un étatmajor, d’un petit état-major et de quatre compagnies*, regroupant environ mille hommes au total. Un régiment* compte généralement deux ou trois bataillons selon les cas. Dans certains cas, le bataillon est une unité autonome qui n’est pas rattachée à un régiment* spécifique, mais directement placée sous le commandement du chef de brigade* ou de division*. Les bataillons de chasseurs ou ceux des tirailleurs* sénégalais sont un exemple de cette particularité.24 (Cf : Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

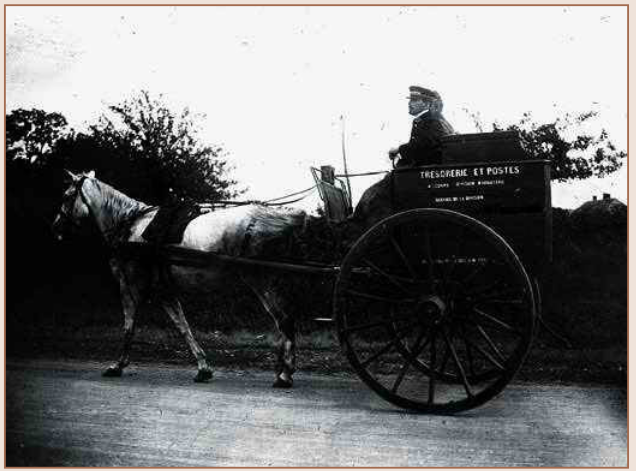

BATTERIE (D’ARTILLERIE)

Une batterie d’artillerie* se compose de quatre canons, trois officiers*, 170 soldats, 150 chevaux et environ vingt véhicules.25 Elle dépend d’un approvisionnement régulier en munitions, exigeant une organisation logistique complexe. Cette dernière évolue durant la guerre, reflétant des changements dans les méthodes de ravitaillement. Au début du conflit, les chevaux sont largement utilisés pour transporter les fournitures, notamment parce qu’il n’y a pas d’autres moyens disponibles et que les troupes sont souvent loin des réseaux ferroviaires. Mais avec les changements dans les tactiques et les conditions de guerre (Cf: Stratégie), le ravitaillement s’oriente progressivement vers le transport ferroviaire, particulièrement

pour l’artillerie*. Cette évolution logistique, malgré des défis comme la crise des obus* de 1915, marque un changement crucial dans la logistique de guerre. Elle permet de soutenir efficacement les troupes sur un front devenu statique, mettant en lumière l’importance de services logistiques spécialisés et leur rôle crucial dans l’efficacité des opérations militaires.26

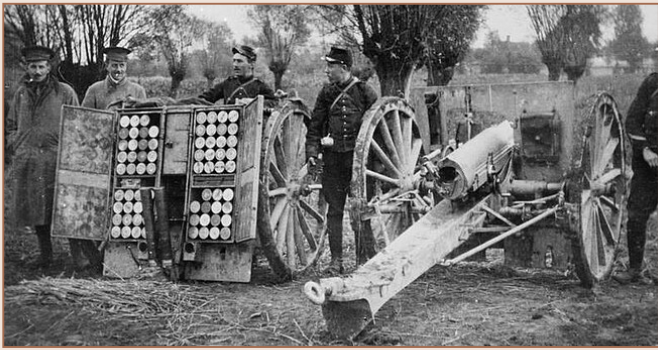

Bas Mesnil - Octobre 1914

Canon de 75 mm modèle 1897 et son caisson à munitions (Légende d’origine)

BISMUTH

Le bismuth est un élément chimique métallique présent naturellement dans divers minerais. Il dispose de propriétés antimicrobiennes et anti- inflammatoires, ce qui en fait un choix populaire pour traiter les troubles gastro-intestinaux, notamment la diarrhée, à cette époque. Aujourd’hui, le bismuth subsalicylate est l’ingrédient principal dans Pepto-Bismol.27

Bismuth*

BIVOUAC

Un bivouac désigne l’action d’établir temporairement un campement à l’extérieur et, par extension, de passer une nuit ou prendre un repas à l’extérieur.

L’établissement de bivouacs est un acte principalement associée aux débuts de la guerre, avant que les tranchées* ne soient aménagées. Mais il intervient également lors des déplacements entre différents secteurs.

Les troupes optent tout de même plus généralement pour le cantonnement* plutôt que le bivouac, en raison de son confort accru, de son caractère plus salubre et de la discrétion qu’il offre quant à la disposition des troupes à l’ennemi.28

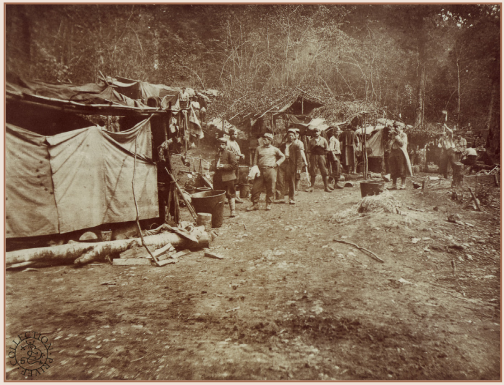

Bois-le-Prêtre◊ - 1914

Établissement d’un bivouac* (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 1914

Bivouac* - Ravin des carrières

BLESSÉ

Au cœur d’un conflit sans égal, la France mobilise huit millions de soldats. Les statistiques révèlent l’ampleur de la tragédie: sur les hommes mobilisés, un million et demi perdent la vie et trois millions sont blessés, dont la moitié sont déclarés invalides à la fin de la guerre.

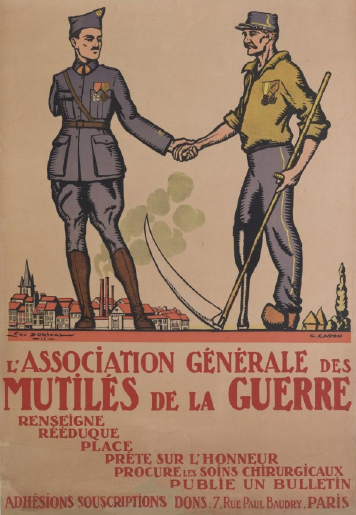

Les combattants défigurés sont utilisés à des fins politiques par l’État français. Ils deviennent l’un des nombreux supports de la propagande*, qui vise alors à diaboliser les forces ennemies et glorifier l’engagement patriotique. Dès les premiers mois de la guerre, plusieurs associations d’entraide voient le jour pour soutenir ces soldats : elles produisent notamment des affiches pour sensibiliser la population sur le sacrifice des soldats et demander des dons monétaires.

Malgré la solidarité nationale envers les gueules cassées*, celles qui travaillaient dans des emplois manuels avant la guerre s’inquiètent pour leur avenir professionnel. La loi de 1924 sur l’emploi obligatoire représente un changement important pour ces victimes, en établissant un cadre légal pour leurs droits à des compensations de guerre. L’acte est le résultat d’un compromis entre la protection offerte par l’État à ses soldats handicapés et le fonctionnement de l’économie libre. Il garantit l’emploi obligatoire comme moyen de fournir du travail aux hommes invalides.29

L’intérêt du gouvernement pour les soldats gravement blessés stimule l’innovation médicale. La radiologie, notamment, devient très populaire durant la Première Guerre mondiale. Des pionniers comme Marie Curie démontrent comment les rayons X, découverts en 1895, peuvent être utilisés au front pour détecter l’origine interne des blessures causées par les armes modernes.

Au début de la guerre, la France constate son retard par rapport à l’Allemagne, qui possédait déjà des unités mobiles de radiologie, et modifie sa stratégie*.

Elle réorganise son système de soins en envoyant des chirurgiens et des véhicules équipés de matériel radiologique et chirurgical au front. Cette démarche vise à améliorer significativement la qualité et la quantité des soins médicaux offerts aux blessés.

L’arrivée en France des voitures chirurgicales, des véhicules conçus spécifiquement pour les opérations d’urgence, permet de transformer rapidement des bâtiments en hôpitaux temporaires. Cela joue un rôle crucial dans l’effort de guerre* collectif et est essentiel pour sauver de nombreuses vies (Cf : Lieux Cités – Auberge Saint Pierre).30

Bois-le-Prêtre◊ - 10 septembre 1916

Lieu-dit « Le Mouchoir », chargement d’un blessé par l’ambulance américaine (Légende d’origine)

Lieu et date inconnus

Auto chirurgicale de la croix rouge autrichienne (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre - Mars 1915

Le bois bombardé. Brancardiers au repos après la bataille (Légende d’origine)

1917

Affiche d’appel au don : Association Générale des Mutilés de La Guerre

BLEU

Dans le jargon militaire, le bleu désigne un soldat novice, qui n’a pas encore fait ses preuves sur le champ de bataille, ou qui a très peu d’expérience en situation de combat.31 (Cf : Baptême du Feu)

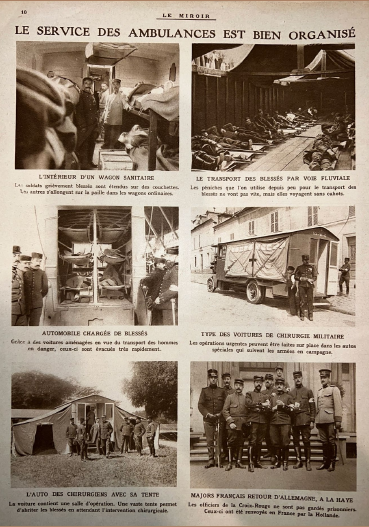

Journal Le Miroir - 4 octobre 1914

Transcription

photo 36

(de gauche à droite, de haute en bas)

« LE SERVICE DES AMBULANCES EST BIEN ORGANISÉ »

« L’intérieur d’un wagon sanitaire »

« Les soldats grièvement blessés* sont étendus sur des couchettes. Les autres

s’allongent sur la paille dans les wagons ordinaires. »

« Le transport des blessés* par voie fluviale »

« Les péniches que l’on utilise depuis peu pour le transport des blessés* ne

vont pas vite, mais elles voyagent sans cahots. »

« Automobile chargée de blessés* »

« Grâce à des voitures aménagées en vue du transport des hommes en danger,

ceux-ci sont évacués très rapidement. »

« Type des voitures de chirurgie militaire »

« Les opérations urgentes peuvent être faites sur place dans les autos

spéciales qui suivent les armées en campagne. »

« L’auto des chirurgiens avec sa tente »

« La voiture contient une salle d’opération. Une vaste tente permet d’abriter

les blessés* en attendant l’intervention chirurgicale. »

« Majors Français retour d’allemagne, à la Haye »

« Les officiers* de la Croix-Rouge ne sont pas gardés prisonniers*. Ceux-ci

ont été renvoyés en France par la Hollande. »

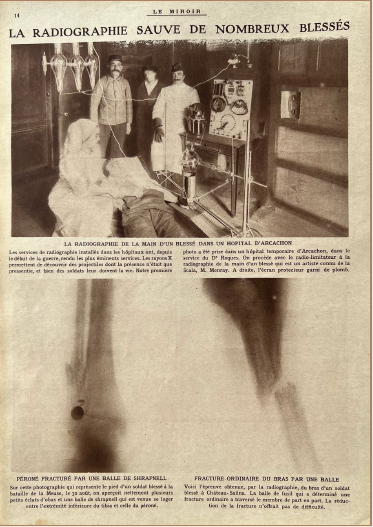

Journal Le Miroir - 24 janvier 1915

Transcription

photo 37

(de gauche à droite, de haute en bas)

« LA RADIOGRAPHIE SAUVE DE NOMBREUX BLESSÉS*»

« La radiographie de la main d’un blessé* dans un hôpital d’Arcachon »

« Les services de radiographie installés dans les hôpitaux ont, depuis

le début de la guerre, rendu les plus éminents services. Les rayons X

permettent de découvrir des projectiles dont la présence n’était que

pressentie, et bien des soldats leur doivent la vie. Notre première photo

a été prise dans un hôpital temporaire d’Arcachon, dans le service du Dr

Roques. On procède avec le radio-limitateur à la radiographie de la main

d’un blessé* qui est un artiste connu de la Scala†, M. Monray. À droite,

l’écran protecteur est garni de plomb. »

« Péroné fracturé par une balle de shrapnell »

« Sur cette photographie qui représente le pied d’un soldat blessé* à la

bataille de la Meuse, le 30 août, on aperçoit nettement plusieurs petits

éclats d’obus* et une balle de shrapnell qui est venue se loger entre

l’extrémité inférieure du tibia et celle du péroné. »

« Fracture ordinaire du bras par une balle »

« Voici l’épreuve obtenue, par la radiographie, du bras d’un soldat blessé*

à Château-Salins. La balle de fusil qui a déterminé une fracture ordinaire a

traversé le membre de part en part. La réduction de la fracture n’offrait pas

de difficulté. »

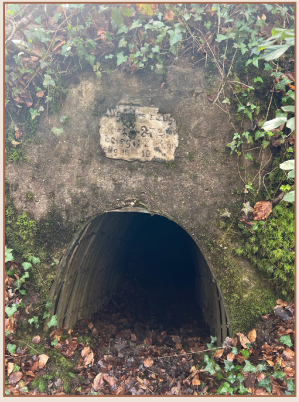

BLOCKHAUS

Un abri* pour tireur (fusil, mitrailleuse ou canon) est désigné dans le langage militaire comme un blockhaus. Construit à l’origine à l’aide de madriers, d’épaisses planches en bois, il est renforcé avec du béton à partir de mars 1915. L’équivalent français de ce terme d’origine allemande est « fortin ».32

Bois-le-Prêtre◊, Le Quart en réserve - Juin 1915

Blockhaus* en ruines (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 2022

Bois-le-Prêtre◊ - 15 juillet 1916

Ancien blockhaus* d’une pièce de 90 lors de l’attaque de décembre 1914 (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre - 2022

BOCHE

Les Français utilisent le terme « Boche » pour désigner les Allemands. Cette désignation, qu’elle soit utilisée comme substantif ou adjectif, s’est largement

répandue tant parmi les civils que parmi les combattants.33

Friesland - date inconnue

56ème régiment d’infanterie

Lieu inconnu-1914

Mitrailleuse allemande. Modèle Maxim†††††

Le Miroir - 24 janvier 1915

Transcription

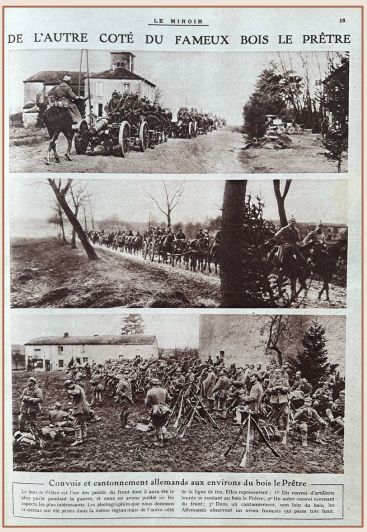

« DE L’AUTRE CÔTÉ DU FAMEUX BOIS LE PRÊTRE »

« Convois et cantonnement allemands aux environs du bois le Prêtre »

Le bois le Prêtre est l’un des points du front dont il aura été le plus parlé

pendant la guerre, et nous en avons publié ici les aspects les plus intéressants.

Les photographies que nous donnons ci-dessus ont été prises dans la même

région mais de l’autre côté de la ligne de feu. Elles représentent: 1o Un convoi

d’artillerie lourde se rendant au bois le Prêtre; 2o Un autre convoi revenant du

front; 3o Dans un cantonnement, non loin du bois, les Allemands observent un

avion français qui passe très haut. »

BOÎTE À MITRAILLE

La boîte à mitraille est un dispositif cylindrique rempli de balles de plomb que l’artilleur* insère dans le canon de l’arme à feu.

Lors du tir, les balles sont expulsées violemment et se projettent, causant des pertes considérables parmi les troupes ciblées. (Cf: Artillerie (Armes))

L’utilisation de la boîte à mitraille est limitée à courte portée, ce qui augmente les risques de perdre le canon lors des combats de tranchées*.34 (Cf: Stratégie)

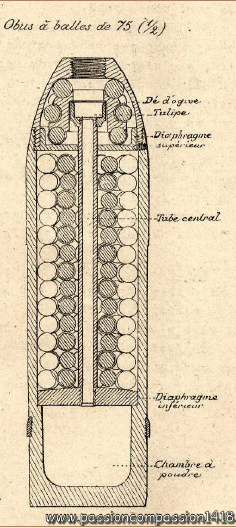

Date inconnue

Obus* à balle de 75 mm

Date inconnue

Coupe d’un obus* à balle de 75 mm

BOUCLIER DE REMPART

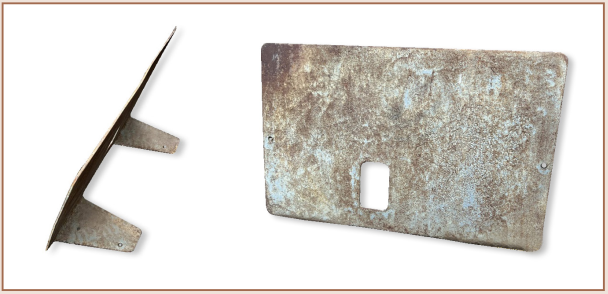

Le bouclier de rempart est une plaque de métal ou de bois de grande taille, utilisée pour protéger les soldats dans les tranchées* des tirs ennemis.35 (Cf : Bouclier portatif)

BOUCLIER PORTATIF

Le bouclier portatif, conçu pour un seul soldat, se fixe sur le bord de la tranchée*. Des emplacements de tir sont créés avec des sacs remplis de terre et les boucliers y sont disposés pour que les soldats puissent observer et surveiller le terrain devant eux.36 (Cf : Bouclier de rempart)

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024

Bouclier* portatif individuel français de la Première Guerre Mondiale

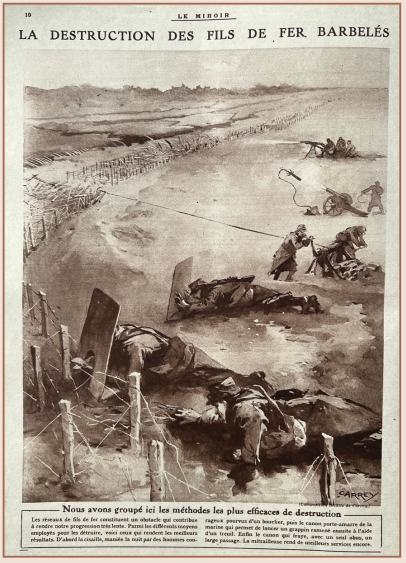

Journal Le Miroir - 17 janvier 1915

Transcription

« LA DESTRUCTION DES FILS DE FER BARBELÉS »

« Nous avons groupé ici les méthodes les plus efficaces de destruction »

« Les réseaux de fils de fer constituent un obstacle qui contribue à rendre notre

progression très lente. Parmi les différents moyens employés pour les détruire, voici ceux

qui rendent les meilleurs résultats. D’abord la cisaille, maniée la nuit par des hommes

courageux pourvus d’un bouclier*, puis le canon porte-amarre de la marine qui permet

de lancer un grappin ramené ensuite à l’aide d’un treuil. Enfin le canon qui fraye, avec

un seul obus, un large passage. La mitrailleuse rend de meilleurs services encore. »

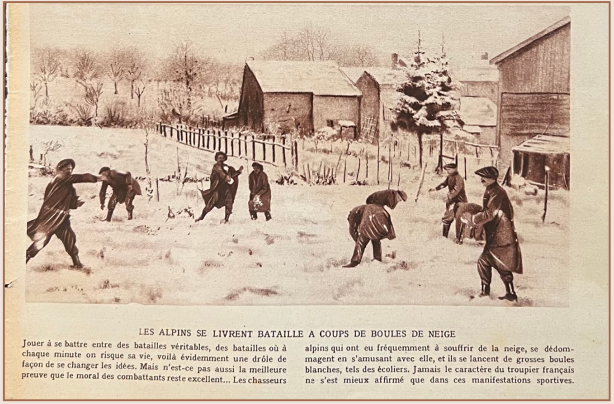

BOULES DE NEIGE (BATAILLE À COUPS DE BOULES DE NEIGE)

Les horreurs liées au contexte de guerre, pèsent sur les soldats qui cherchent du réconfort à la moindre occasion. Ils n’hésitent pas à faire preuve d’imagination et trouvent des sources de distraction pour s’extraire de ce conflit sinistre le temps d’un instant.37 (Cf: Artisanat / Bagues / Football)

Bois-le-Prêtre◊ - Hiver 1914/1915

Au camp de repos

Journal Le Miroir - dimanche 21 février 1915

Transcription

« Les Alpins se livrent bataille à coups de boules* de neige »

« Jouer à se battre entre des véritables batailles, des batailles où à chaque

minute on risque sa vie, voilà évidemment une drôle de façon de se changer

les idées. Mais n’est-ce pas aussi la meilleure preuve que le moral des

combattants reste excellent… Les chasseurs alpins qui ont eu fréquemment à

souffrir de la neige, se dédommageant en s’amusant avec elle, et ils se lancent

de grosses boules* blanches, des des écoliers. Jamais le caractères du troupiers

français ne s’est mieux affirmé que dans ces manifestations sportives. »

BOYAUX

Le boyau est une galerie étroite qui relie les tranchées* de première ligne à celles de deuxième et troisième ligne. Le boyau est généralement perpendiculaire à la ligne de front.38

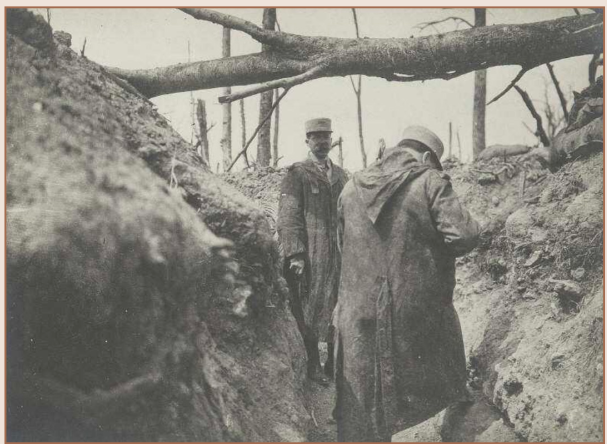

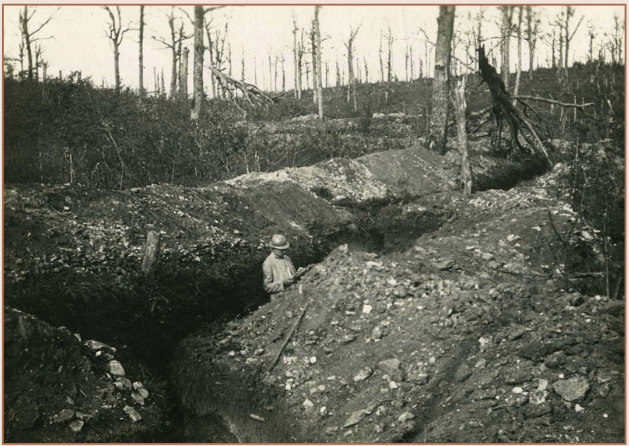

Bois-le-Prêtre◊, Le Quart en réserve - Juin 1915

Boyau en première ligne. (Légende d’origine)

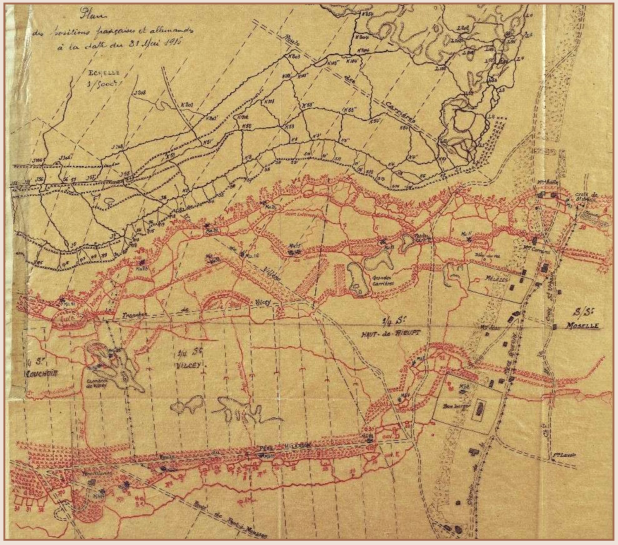

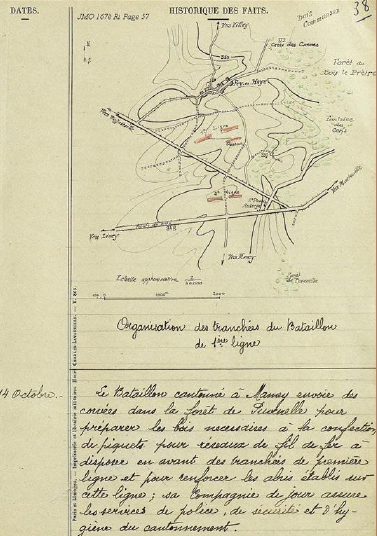

Carte des tranchées* du Bois-le-Prêtre◊

provenant du JMO du 356 régiment d’infanterie - Mai 1915

Les plans directeurs affichent les réseaux

de défense ennemis en bleu et les réseaux alliés en rouge. Ils incluent également des noms de tranchées* et de boyaux* qui sont

de la même couleur que les réseaux, le tout sur un fond noir, avec une indication

de la toponymie du cadastre.

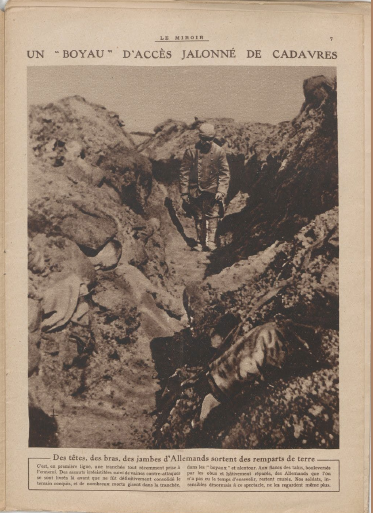

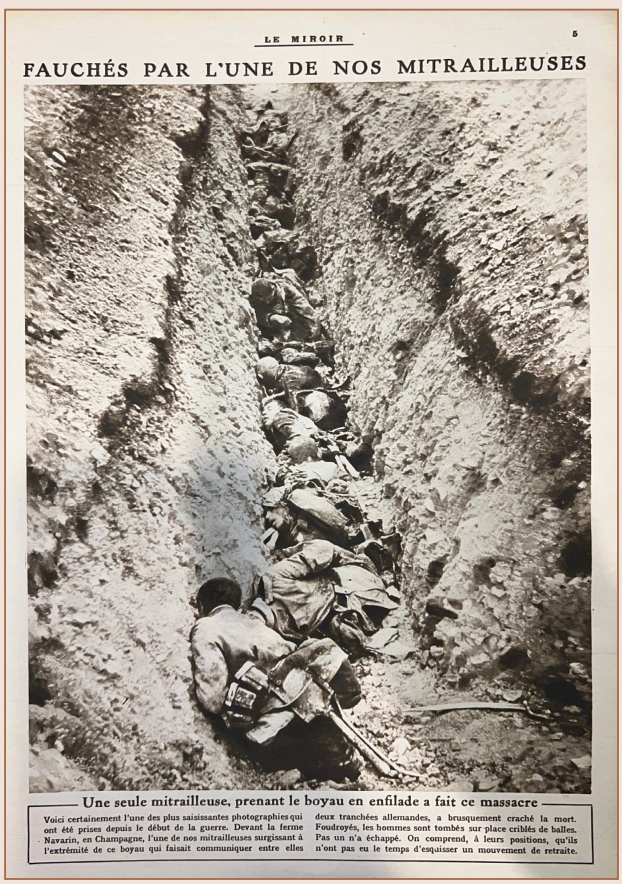

Journal Le Miroir - 11 avril 1915

Transcription

photo 53

« UN BOYAU D’ACCÈS JALONNÉ DE CADAVRES »

« Des têtes, des bras, des jambes d’Allemands sortent des remparts de terre. »

« C’est, en première ligne, une tranchée* tout récemment prise à l’ennemi.

Des assauts irrésistibles suivis de vaines contre-attaques se sont livrés là

avant que ne fût définitivement consolidé le terrain conquis, et de nombreux

morts gisent dans la tranchée*, dans les boyaux* et alentours. Au flanc des

talus, bouleversés par les obus* et hâtivement réparés, des Allemands que

l’on n’a pas eu le temps d’ensevelir, restent murés. Nos soldats, insensibles

désormais à ce spectacle ne les regardent même plus. »

Bois-le-Prêtre◊, Le Quart en réserve - Mai 1915

Boyau de communication (Légende d’origine)

BRIGADE

Une brigade est la réunion de deux à trois régiments d’infanterie*. En principe, elle est placée sous les ordres d’un général* de brigade. Mais à partir de l’été 1914, il n’est pas rare de voir des colonels* en attente de promotion les commander : la perte de généraux*, la rapidité des promotions et la nécessité d’adaptation sont les moteurs de cette mutation hiérarchique.

Le 26 septembre 1914, la brigade mixte de Toul, qui sera par la suite surnommée la « Division* des Loups », est créée. Elle comprend, entre autres, les 167e, 168e et 169e régiments d’infanterie* et est incorporée jusqu’en juillet 1915 dans la 73e division d’infanterie*. Elle évolue ensuite pour former la 128e division d’infanterie*.39

(Cf : Division des Corps armées en 1914 / Loups du Bois-le Prêtre)

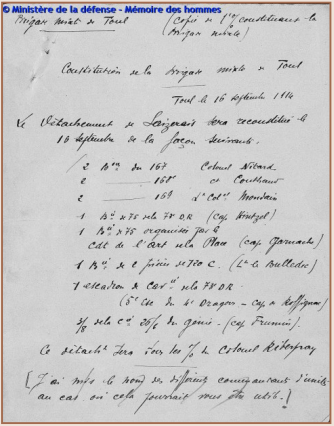

Toul - 16 septembre 1914

Constitution de la Brigade Mixte de Toul

Transcription

Brigade mixte de Toul◊ (copie de l’op† constituant la Brigade mixte)

Constitution de la Brigade mixte de Toul

Toul le 16 septembre 1914

Le détachement de Saizerais sera reconstitué le 16 septembre de la façon

suivante :

Le détachement de Saizerais sera reconstitué le 16 septembre de la façon

suivante :

2 Bies† du 167

Colonel* Nitard

1 Bie de 75 de la 73e DR

1 Bie de 75 organisée par le

Cdt†† de l’Art de la Place

1 Bie de 2 pièces de 120 C.

1 escadron de Cavie†††† de la 73e DR

(5e Esc du 4e Dragons – Cap de Roffignac)

3/8 de la Cie††††† 26/6 du Génie

Colonel* Nitard

Ct Couthaud

Lt Colel Mondain

(Cap Kintzel)

(Cap††† Garnache)

(Lt le Bulledec)

(Cap Frumin)

CALVAIRE : (CF : LIEUX – CROIX DES CARMES)

CANTONNEMENT

Le terme fait référence à la fois à l’endroit où les troupes sont stationnées en dehors des zones de combats et à la situation dans laquelle elles se trouvent. Dans ce sens, il est partiellement synonyme de repos.

Les cantonnements sont généralement des villages situés en retrait du front. Moins rudimentaires, ils offrent plus de confort que les bivouacs*.40

Montauville◊ - 28 octobre 1915

Cantonnement* dans le secteur de Montauville◊ (Légende d’origine)

Esnes - 13 janvier 1916

Soldats au cantonnement* (Légende d’origine)

CAPITAINE

Le capitaine est un officier* spécifiquement chargé dans un bataillon* de l’instruction de la troupe. Il est directement rattaché au chef de bataillon*.41 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

CAPORAL

Le caporal, en tant que commandant d’une escouade*, occupe le premier échelon de la hiérarchie militaire. Son insigne se distingue par ses deux galons de laine rouges.42 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

CAPOTE

La capote est un vêtement chaud et couvrant qui fait partie de l’uniforme français. Elle est conçue pour protéger les soldats des intempéries. Au cours de la guerre, la capote à connu plusieurs modèles, tant droits que croisés.

En quelques mois, plusieurs variantes sont successivement produites. Sur la capote dite du « 2ème type » la poche poitrine gauche est supprimée. Les soldats percevant ce second modèle dépourvu de poches utiles, se confectionnent eux même des poches artisanales à la poitrine ou aux hanches.43 (Cf: Tenue de Campagne / Képi / Musette / Casque Adrian / Baïonnette)

Ligny-en-Barrois, Novembre 1916

Aux extrémités : Soldats revêtant une capote de 2ème type. Poches supprimées et boutonnage

croisé. Au centre : Capote de modèle original, poches et boutonnage droit.

CARAPACE

Comme la tortue* ou encore l’écaille, la carapace désigne une position défensive. Les soldats se couchent, se recroquevillent et se protègent avec leurs boucliers* pour se protéger des éclats d’obus* lors d’une attaque.44

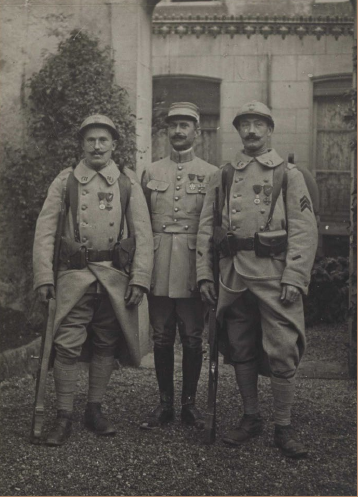

CASQUE ADRIAN

Le casque Adrian M 1915, est le casque standard des forces militaires françaises pendant la Première Guerre mondiale.

Sa conception est précipitée en réponse à l’urgence créée par le nombre exponentiel de blessures à la tête sur le champ de bataille. Elles sont devenues une cause majeure de pertes et la principale menace qui guette les soldats.45

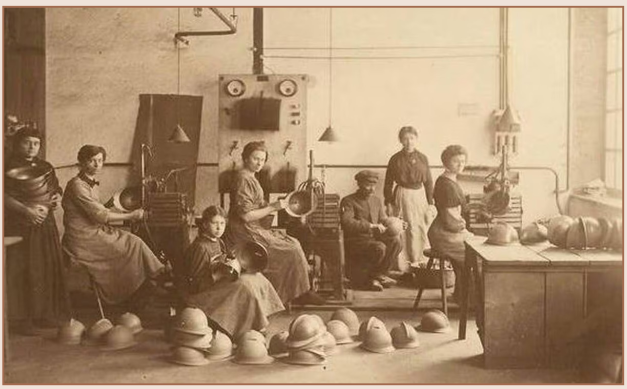

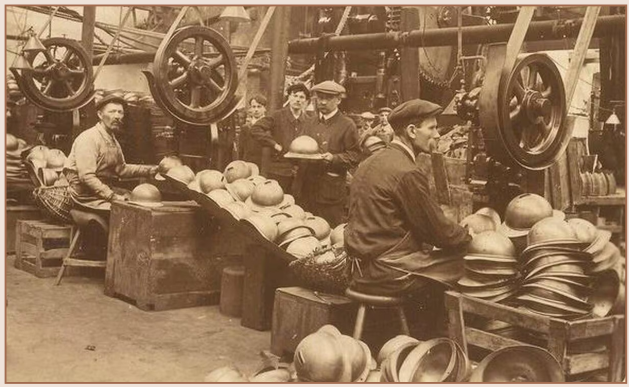

L’usine Japy, connue pour sa production de casseroles, joue un rôle essentiel pendant la guerre, en concevant et fabriquant le casque Adrian. Ce casque, commandé pour la première fois par le sous-intendant militaire Louis Adrian le 21 mai 1915, est produit à hauteur de 1,6 million d’exemplaires par les usines Japy frères, basées à Paris et à Beaucourt. La conception du casque est réalisée en coopération avec Louis Kuhn, responsable de l’atelier d’agrafage mécanique au sein de l’entreprise.46 (Cf: Effort de Guerre)

La conception et la qualité du casque Adrian sont saluées pour leur efficacité et leur protection accrue par rapport aux casques précédemment utilisés par les soldats français. Avant l’adoption du casque Adrian, 77% des blessures des poilus* sont situées à la tête, un chiffre qui tombe à 22 % en 1916.47

Usine Japy - 1915

Soudage des visières et des couvre-nuques.

Casque Adrian* de Jules Henri Colliot

Ce casque est certainement d'après guerre. Probablement

utilisé par Henri lors de son service dans la Défense Passive de Paris en 1939.

Usine Japy - 1915

Les ouvriers de l’usine vernissaient les casques de la couleur bleu horizon,

avant de les faire sécher au four.

Usine Japy - 1915

Perçage des trous d’aération sur le sommet du casque Adrian.

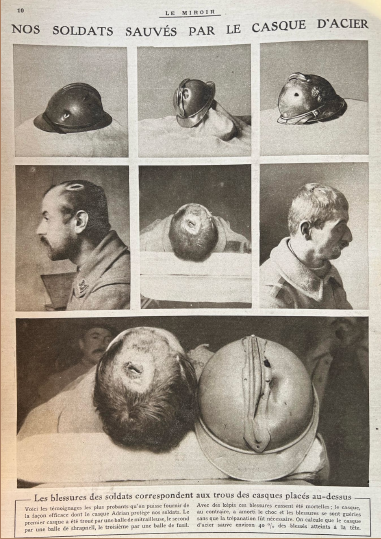

Journal Le Miroir - 30 janvier 1916

Transcription

photo 63

« NOS SOLDATS SAUVÉS PAR LES CASQUE* D’ACIER »

« Les blessures des soldats correspondent aux trous des casques* placés au-dessus »

« Voici les témoignages les plus probants qu’on puisse fournir de la façon efficace dont le casque* Adrian protège nos soldats. Le premier casque* a été troué par une balle de mitrailleuse, le second par une balle de shrapnell, le troisième par une balle de fusil. Avec des képis* ces blessures eussent été mortelles ; le casque*, au contraire, a amorti le choc et les blessures se sont guéries sans que la trépanatio6† fût nécessaire. On calcule que le casque* d’acier sauve environ 40% des blessés* atteints à la tête. »

CASQUETTE

Une casquette est une structure de protection construite au-dessus des tranchées* pour abriter les soldats des tirs ennemis, des éclats d’obus* et des intempéries (Cf: Pompes). Elle améliore leur sécurité en tant qu’objet défensif crucial. (Cf: Bouclier de rempart / Créneau / Parados / Parapet) 48

Lieu Inconnu - 1915

Tranchée* française avec casquette

CIE / COMPAGNIE

La compagnie est un groupe de militaires regroupant 250 hommes en moyenne, le plus souvent commandé par un capitaine* . Les effectifs d’une compagnie varient à l’échelle du territoire et en fonction du contexte. Le plus souvent, la compagnie est une subdivision d’un bataillon* mais tel n’est pas toujours le cas: la compagnie est alors dite hors-rang*. La compagnie se divise en deux pelotons placés chacun sous le commandement d’un lieutenant* ou d’un sous-lieutenant*.49 (Cf: Division d’Infanterie / Compagnie Hors Rang (CHR) our (HR) / Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

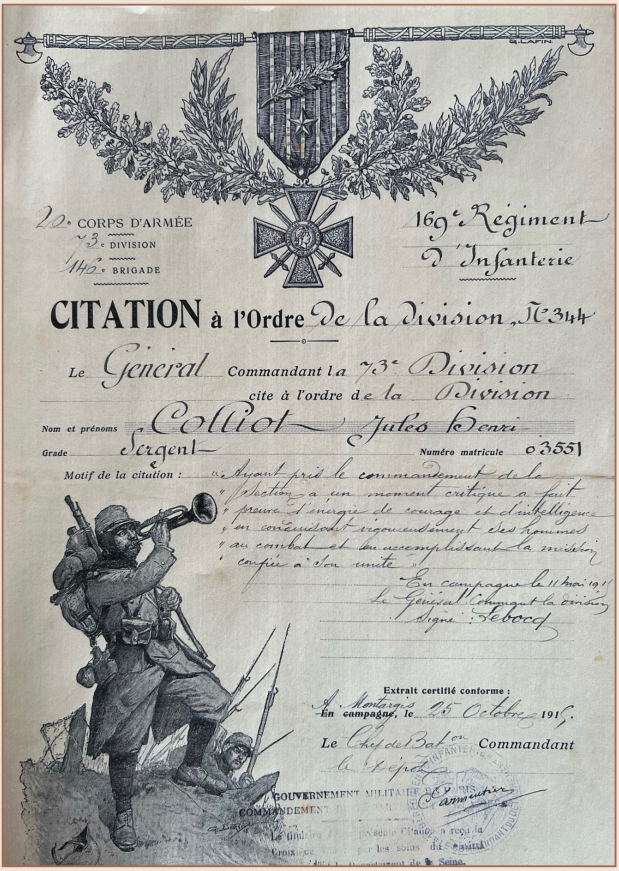

CITÉ / CITATION

Signaler un acte valorisé par l’armée, tel qu’un comportement valeureux, une attaque réussie ou la repousse d’une attaque ennemie, est un acte appelé la citation. Elle rappelle l’action et met le ou les récipiendaires à l’honneur.

Une citation peut être individuelle ou collective et peut être effectuée à différents niveaux hiérarchiques: on la retrouve à l’ordre du régiment*, de la division*, du corps d’armée, de l’armée ou du Grand Quartier Général (Cf: Division des Corps d’Armée en 1914).

Elle est publiée, lue dans toutes les formations de la grande unité concernée et inscrite au registre d’ordre du corps d’appartenance. La citation, en étant inscrites au Journal officiel de la République Française, est portée à la connaissance de la Nation et de la troupe.50

Au 1er mars 1920, on dénombre environ 2 055 000 citations attribuées. Ce chiffre inclut les citations attribuées lors de la remise de la Légion d’honneur* et de la Médaille militaire*, ainsi que les citations décernées à titre posthume. 51 (Cf: Croix de Guerre / Légion d’Honneur)

Montargis - 25 octobre 1915

Citation* à l’Ordre de la Division* de Jules Henri Colliot

COLONEL

Le colonel désigne un grade* militaire de haut rang au sein des forces armées. Les colonels ont la responsabilité de commander des régiments* ou des unités importantes sur le terrain.52 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

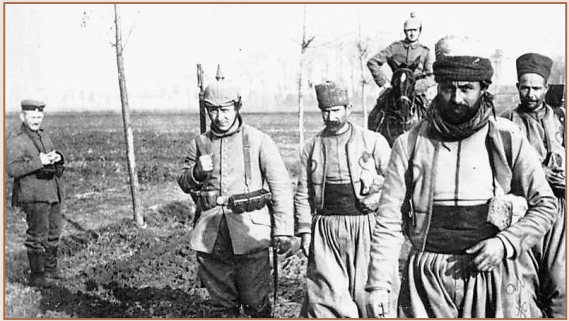

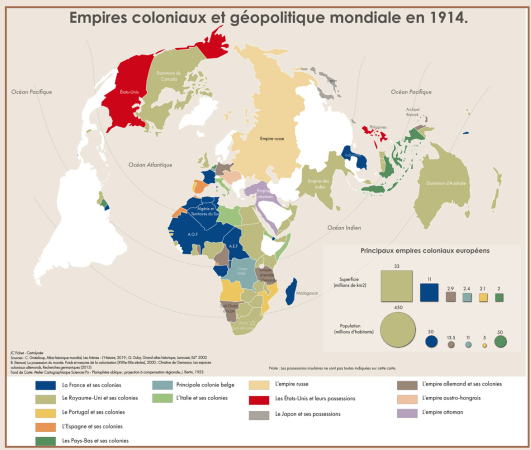

COLONIES

Durant la guerre, la France intensifie l’utilisation de ses colonies pour faire face à la crise des effectifs, ce qui se traduit par une augmentation notable de la présence des unités d’outre-mer dans son armée. Parmi les 8,5 millions d’hommes mobilisés pour ce conflit, 600 000 soldats sont originaires des colonies d’outre mer. 53

Les taux de mortalité de la Grande Guerre sont comparables, que ce soit pour les Français originaires de métropole (17%), les Français originaires de l’Empire (16%), les enrôlés originaires d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie (16%) ou les enrôlés originaires d’Afrique Noire (entre 15 et 18%).54

Officiellement composées de «volontaires», ces troupes sont souvent désignées à l’administration par des chefs indigènes locaux en échange d’avantages tels que des terres, des primes, des bourses scolaires pour leurs enfants, etc. Face à la difficulté du recrutement, des formes de conscription sont décidées dans certaines colonies. À partir de 1915, cette décision provoque une véritable guerre en Afrique Occidental Française (AOC), mobilisant 800 000 à 900 000 personnes, soit 8% de la population totale de la colonie. Les résistances, alimentées par la rumeur d’une défaite française face à l’Allemagne, entraînent une répression mobilisant toutes les troupes encore disponibles en AOF et faisant environ 30 000 morts. Des résistances similaires, bien que de moindre envergure, sont présentes en Algérie en

1916-1917 et en Indochine en 1916.55 (Cf: Tirailleurs)

Lieu inconnu - 1914

Tirailleurs* algériens prisonniers* de l’armée allemande

Empire coloniaux et état de la géopolitique mondiale en 1914

COMITÉ FRANÇAIS DE LIBÉRATION NATIONALE

Le 3 juin 1943 marque, à Alger, la naissance du Comité français de Libération nationale (CFLN). Il est présidé conjointement par le général de Gaulle, représentant les Français de Londres et le général Giraud, représentant ceux d’Alger. Cette fusion des autorités françaises engagées dans la guerre vise à unifier l’effort de guerre et à préparer la Libération.56 Les membres de la France Libre, des résistants unis par des idéaux républicains, collaborent étroitement avec le CFLN. Après le débarquement de Normandie, la France Libre parvient à rétablir l’autorité française en nommant des représentants locaux dès lors que les communes sont libérées. La libération de Paris conduit à la formation du Gouvernement provisoire de la République française par le CFLN, rétablissant les libertés républicaines et lançant des réformes de fond tout au long des années 1944 et 1945.57

COMPAGNIE HORS RANG (CHR) OUR (HR)

La compagnie hors rang s’occupe de toute l’intendance du régiment*. Elle se charge de tout ce qui touche au fonctionnement administratif et logistique et veille également à l’approvisionnement en matériel, habillement, nourriture, brancardiers et aux travaux de protection. On compte une compagnie par régiment*.58 (Cf : Cie ou Compagnie / Division d’Infanterie / Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)

CONSIGNÉ

Un quartier consigné est une zone placée sous le contrôle de l’armée et soumise à des règles et réglementations strictes.59

CONTREMANDE

L’acte de contremander revient à annuler une prérogative antérieure, c’est une contre-commande.60

CONTEXTE HISTORIQUE

(Voir site internet www.cestmoche.com/contexte-historique)

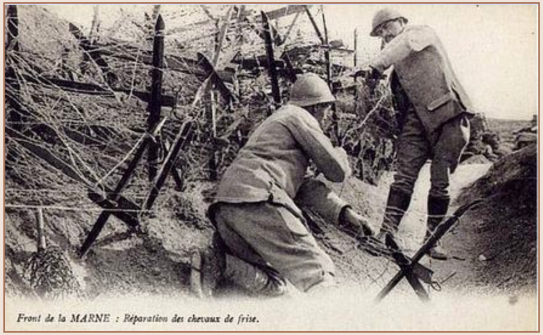

CORVÉE DE PIQUET

La corvée de piquet est une mission réalisée par les soldats sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Elle implique la réalisation de travaux de fortification et la mise en place d’obstacles défensifs pour renforcer les positions et décourager les attaques ennemies. (Cf : Section de Piquet)

Les soldats en corvée de piquet ont pour responsabilité d’installer des piquets, des fils de fer barbelés, des chevaux de frise et d’autres éléments de défense le long des lignes de front. (Cf : Bouclier).

Le fil de fer barbelé, avec ses pointes acérées et sa configuration, sert à créer des obstacles infranchissables pour les troupes ennemies. Les chevaux de frise forment une barrière de pointes métalliques, capables d’entraver les mouvements de l’infanterie et des véhicules adverses. (Cf : Régiment d’Infanterie / Batterie)

Cette mission est périlleuse : les soldats doivent s’aventurer hors des tranchées*, dans des zones potentiellement en proie aux tirs ennemis ; les travaux de fortification les exposent non seulement aux balles, mais aussi aux éclats d’obus* et aux autres dangers inhérents au champ de bataille. Lorsque la visibilité est réduite, la nuit ou par mauvais temps, les troupes sont d’autant plus vulnérables aux attaques surprises.61

Marne - Mai 1917

Réparation de chevaux de frise (Légende d’origine)

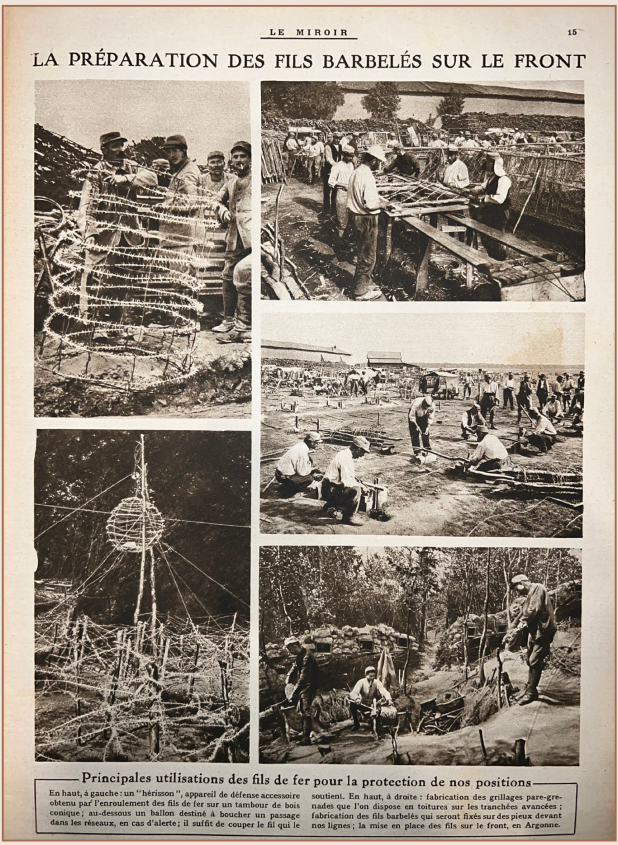

Journal Le Miroir - 12 décembre 1915

Transcription

« LA PRÉPARATION DE FILS BARBELÉS SUR LE FRONT »

« Principales utilisations des fils de fer pour la protection de nos positions »

« En haut, à gauche : un « hérisson », appareil de défense accessoire obtenu

par l’enroulement des fils de fer sur un tambour de bois conique ; au-

dessous un ballon destiné à boucher un passage dans les réseaux, en cas

d’alerte ; il suffit de couper le fil qui le soutient. En haut, à droite : fabrication

des grillages pare-grenades que l’on dispose en toitures sur les tranchées*

avancées ; fabrication des fils barbelés qui seront fixés sur des pieux devant

nos lignes ; la mise en place des fils sur le front, en Argonne. »

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Tranchée* clayonnée et fils de fer barbelés (Légende d’origine)

CORVÉE DE SALUBRITÉ

Pendant la Première Guerre mondiale, les corvées de salubrité sont des missions entreprises pour améliorer les conditions sanitaires dans les zones de combat.

Ces obligations comprennent diverses tâches visant à maintenir l’hygiène et la propreté dans les environnements difficiles des tranchées* et des zones de vie des soldats (Cf : Bivouac). Parmi les corvées prioritaires figurent la construction de latrines (Cf : Feuillées), la mise en place de puits et de points d’eau potable, ainsi que la collecte et l’élimination des déchets.

Ces travaux sont essentiels pour prévenir la propagation de maladies infectieuses et maintenir les troupes dans un bon état de santé malgré les circonstances difficiles.62

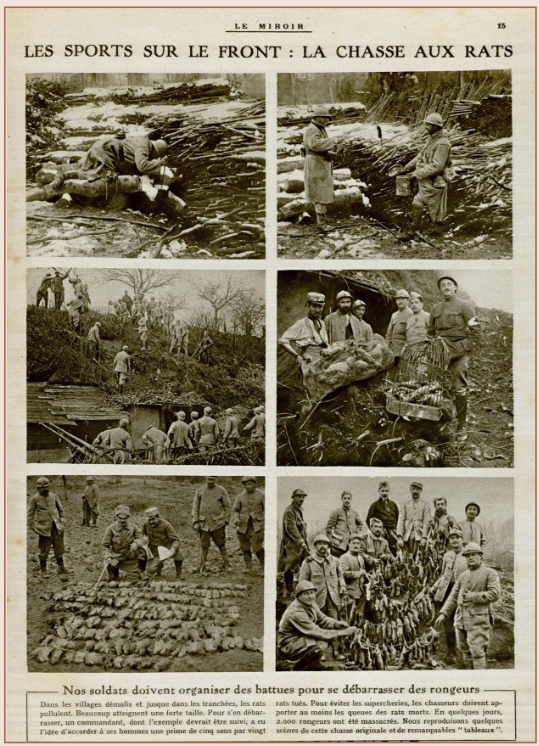

La situation dans les tranchées est loin d’être idéale : l’accumulation de déchets et de cadavres non enterrés crée un environnement propice à la prolifération des maladies et des rats. Ces rongeurs, attirés par la nourriture et les déchets, se multiplient rapidement et vivent aux côtés des soldats.63

(Cf : Fièvre Typhoïde/ Corvée des morts)

Lieu Inconnu - 1915

Après une chasse au rat dans une tranchée* de 2ème ligne (Légende d’origine)

Journal Le Miroir - 26 décembre 1915

Transcription

« LES SPORT SUR LE FRONT : LA CHASSE AUX RATS »

« Nos soldats doivent organiser des battues pour se débarrasser des rongeurs. »

« Dans les villages démolis, et jusque dans les tranchées*, les rats pullulent.

Beaucoup atteignent une forte taille. Pour s’en débarrasser, un commandant,

dont l’exemple devrait être suivi, a eu l’idée d’accorder à ses hommes une

prime de cinq sous pour vingt rats tués. Pour éviter les supercheries, les

chasseurs doivent apporter au moins les queues des rats morts. En quelques

jours, 2.000 rongeurs ont été massacrés. Nous reproduisons quelques scènes

de cette chasse originale et des remarquables « tableaux ». »

CORVÉE DES MORTS

La corvée des morts, également connue sous le nom de corvée funèbre, est une pratique impliquant la récupération des cadavres de soldats tombés au combat ainsi que leur enterrement. Le début du conflit marque la généralisation de ce procédé, qui devient pratique courante pour de multiples raisons.

La décomposition des dépouilles crée un environnement propice à la propagation de maladies dévastatrices. Un exemple célèbre de ce phénomène est la maladie dénommée la « fièvre* des tranchées* » : une pathologie transmise par les poux et causant de la fièvre*, des maux de tête, des douleurs aux jambes et des problèmes cardiaques majeurs. On estime ses ravages à plus d’un million de têtes entre 1914 et 1918.64

Outre les effets sur la santé physique, les séquelles psychologiques se révèlent profondes. L’odeur nauséabonde et la vision des corps en décomposition hantent les soldats et contribuent à l’apparition du syndrome de stress post-traumatique. Vivre au milieu des morts sape* le moral des troupes : les soldats, constamment confrontés à l’horreur, perdent souvent leur détermination et leur volonté de combattre.65

Sur le plan logistique, les corps abandonnés entravent les mouvements des troupes et des approvisionnements, compliquant ainsi les opérations militaires déjà difficiles. (Cf : Artillerie (Armes))

En conséquence , les exhumations et transferts de corps depuis les zones de combat sont interdits dès l’été 1914. Les cadavres doivent dorénavant être enterrés sur le lieu du décès, dans des fosses communes qui comptent une centaine d’hommes.66

Mais laisser les morts sans sépulture appropriée va à l’encontre des normes humanitaires et des conventions internationales, comme les conventions de Genève, qui préconisent le traitement respectueux des morts, même en temps de guerre La pratique des fosses communes devient rapidement scandaleuse pour des raisons sanitaires et morales et une réaction populaire émerge en France et en Allemagne avec des milliers de lettres* demandant le droit de récupérer les corps de défunts ou une inhumation individuelle respectueuse.66

En réponse à cette préoccupation, les états-majors français et allemands interdisent les exhumations hâtives pour permettre une identification ultérieure. Les soldats sont généralement reconnus grâce à des plaques d’identités en cuivre qu’ils portent autour de leur cou durant les combats. Ce moyen d’identification, introduit en Allemagne en 1869 et en France en 1881, est en service jusqu’à la fin de l’année 1940.

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Le Col de Cygne après l'attaque. Relève de cadavres allemands que l'on enterre sur place.

(Légende d’origine)

En France, la loi du 29 décembre 1915 garantit le droit à une tombe individuelle identifiée et établit une nouvelle pratique funéraire basée sur l’identification des défunts, l’inhumation dans un cercueil, l’information des familles, des funérailles conformes à la religion de l’individu et la gestion et l’entretien des tombes, ainsi que le regroupement des corps dans des nécropoles.

En plus de représenter une avancée sanitaire cruciale , ce processus impacte considérablement sur la psychologie des soldats, qui peuvent enfin rendre un dernier hommage à leurs camarades défunts.68

Bois-le-Prêtre◊ - Mai 1915

Transport de cadavres relevés sur le champ de bataille (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1915

Creusement d’une fose commune (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1915

Entre le Quart en réserve et le Gros chêne.

Relève de cadavres allemands que l’on enterre sur place (Légende d’origine)

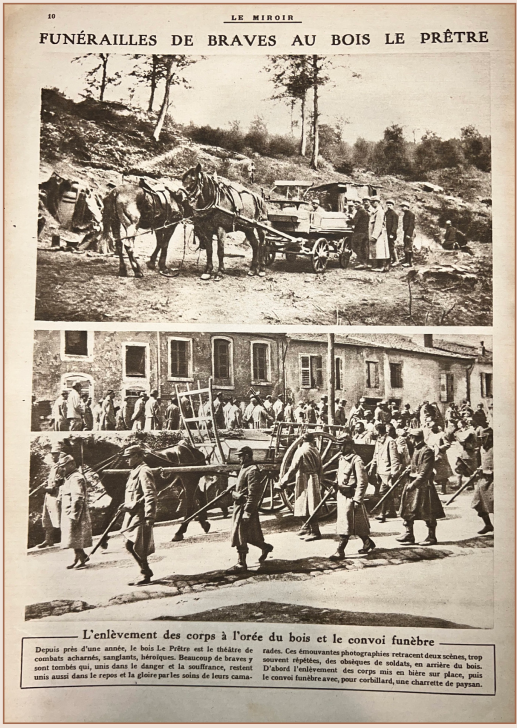

Journal Le Miroir - 26 septembre 1915

Transcription

photo 77

« FUNÉRAILLES DES BRAVES AU BOIS LE PRÊTRE »

« L’enlèvement des corps à l’orée du bois et le convoi funèbre » « Depuis près d’une année, le bois le Prêtre est le théâtre de combats acharnés, sanglants, héroïques. Beaucoup de braves y sont tombés qui, unis dans le danger et la souffrance, restent unis aussi dans le repos et la gloire par les soins de leurs camarades. Ces émouvantes photographies retracent deux scènes, trop souvent répétées, des obsèques de soldats, en arrière du bois. D’abord l’enlèvement des corps mis en bière7† sur place, puis le convoi funèbre avec, pour corbillard, une charrette de paysan. »

Bois-le-Prêtre◊ - 1915

Transport d’un mort

CRÉNEAU

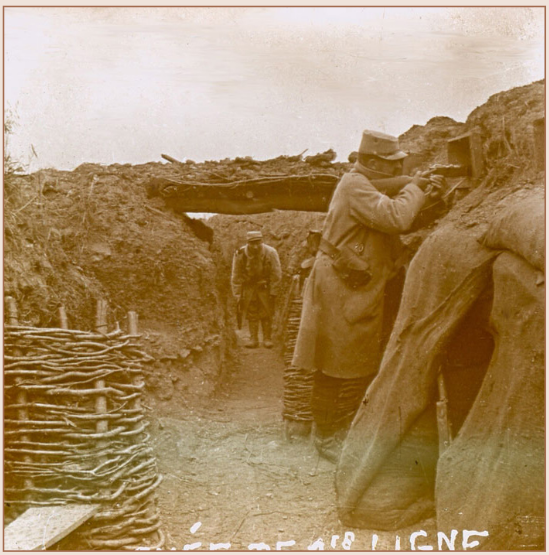

Un créneau est une ouverture dans le mur de terre d’une tranchée* de première ligne, utilisée pour observer ou tirer.69

Bois-le-Prêtre◊ - Février 1916

La maison forestière du père Hilarion◊ vue d'une tranchée*

avec créneaux* (Légende d’origine)

Lieu inconnu - 1914

Soldat dans une tranchée*, derrière un créneau*

CROIX DE GUERRE

Au début de la guerre, certains soldats, sous-officiers* et officiers* sont cités* à l’ordre de leurs unités et reçoivent des mentions honorifiques. Les citations* apparaissent également à échelle collective, quelques régiments* se voyant attribuer des citations mettant en avant leurs actions remarquables.

Néanmoins, ces actes demeurent peu répandus et génèrent un sentiment de manque de reconnaissance au sein du corps armé. L’observation de soldats étrangers et alliés portant des décorations incite, dès le début de la guerre, à des initiatives personnelles, où certains chefs de corps choisissent de décorer leurs soldats avec des médailles non réglementaires.70

Face à cette problématique plusieurs personnalités, qu’elles soient politiques ou des officiers, tels que Driant, député de Nancy◊ et commandant de bataillon*, ont l’idée de créer un nouvel insigne visible pour récompenser les actes de courage des combattants. C’est ainsi que la croix de guerre est instituée par la loi du 8 avril 1915. Cette nouvelle décoration vient compléter la médaille militaire* et la Légion d’honneur* pour récompenser les actes d’héroïsme et de bravoure pendant la guerre.

Son objectif est de « commémorer, depuis le début des hostilités, les citations individuelles pour faits de guerre à l’ordre des armées de terre et de mer, des corps d’armée, des divisions*, des brigades* et des régiments. »7†

La croix de guerre se décline en différents modèles : avec des palmes ou des étoiles, en fonction de la valeur de la citation accordée. Sa popularité est telle que plus de deux millions de croix de guerre individuelles sont attribuées entre 1914 et 1918. Cette mention honorifique est progressivement élargie aux unités, puis à des villes , telles que Dunkerque en octobre 1917.

Mars 2024

Croix de guerre en bronze avec deux étoiles à

l’Ordre de l’Armée, attribuée à Henri Colliot le 25 octobre 1915

DEVOIR

Au cours de la Première Guerre mondiale, l’autorité militaire subit des changements significatifs.

En 1913, le Code de Justice Militaire est promulgué, donnant aux officiers* et sous-officiers* le devoir de maintenir la discipline et de contraindre lessoldats à l’obéissance par tous les moyens nécessaires.

« Les officiers* et les sous-officiers* ont le devoir de s’employer avec énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur place, par tous les moyens, les militaires sous leurs ordres ; au besoin, ils forcent leur obéissance. »†

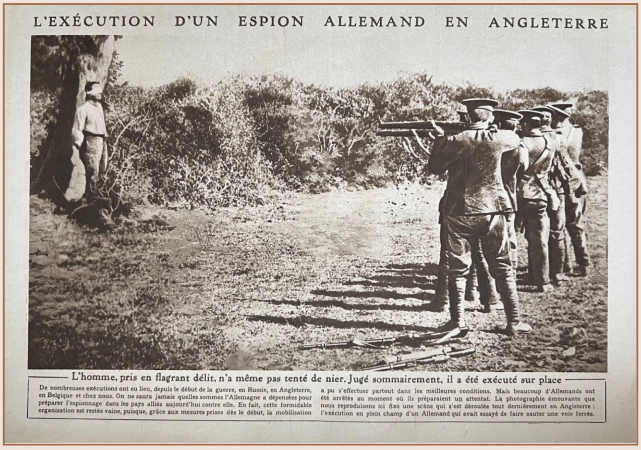

Bien que l’expression d’exécution sommaire ne soit pas explicitement utilisée, cette disposition laisse peu de place au doute. Contraindre à l’obéissance à tout prix suggère que les officiers* et sous-officiers* ont l’autorité de prendre des mesures drastiques pour maintenir la discipline et l’ordre au sein des forces armées, quitte à aller jusqu’à l’exécution.72

Mais avec le déclenchement du conflit et la mutation des corps d’armée une transformation majeure a lieu. Une autorité individuelle devient

prépondérante au sein des troupes, en grande partie en raison de la spécialisation croissante des unités, dorénavant plus restreintes en termes d’effectif. Cette évolution conduit les soldats à obéir davantage à leur chef de section*, plus proche d’eux que le chef de compagnie*. Elle favorise ainsi une décentralisation de l’autorité et une proximité entre les donneurs d’ordre et les soldats.

Contrairement à l’obéissance totale traditionnelle, les soldats commencent à conditionner leur obéissance à la justification des ordres, en particulier en dehors du champ de bataille. La brutalité excessive est limitée, car elle peut rompre le lien de confiance et l’autorité évolue vers une dimension plus maternelle, contrairement à la vision traditionnelle d’avant la guerre.73

Pourtant, des actes de rébellion perdurent. Le refus de monter au front demeure l’acte de désobéissance le plus courant pendant la Grande Guerre. Dès le mois de septembre 1914, le général Joffre**, confronté à de nombreux cas de paniques et de mutilations volontaires parmi les troupes, prend la décision de mettre en place des conseils de guerre spéciaux. Ils ont pour mission de juger rapidement les soldats accusés de désertion, de refus d’obéissance et d’abandon de poste* en présence de l’ennemi. Face à un commandement préoccupé par la propagation de l’indiscipline, la réponse est univoque : la répression stricte envers toute forme de défaillance, même en cas de simples soupçons.74

La base de données répertoriant les personnes exécutées pendant la Première Guerre mondiale‡ compte 835 soldats et 174 civils, pour un total de 1 009 exécutions. La désertion en présence de l’ennemi constitue de loin l’accusation la plus fréquente, présente dans plus de 68,1 % des dossiers individuels. D’autres accusations courantes incluent la désertion (13,9%), le refus d’obéissance (17,3%) et les voies de fait ou insultes envers un supérieur (11,2%).75

DEVOIR* ET EXÉCUTIONS MILITAIRES :

QUELQUES EXEMPLES DES MARTYRES DE LA GRANDE GUERRE

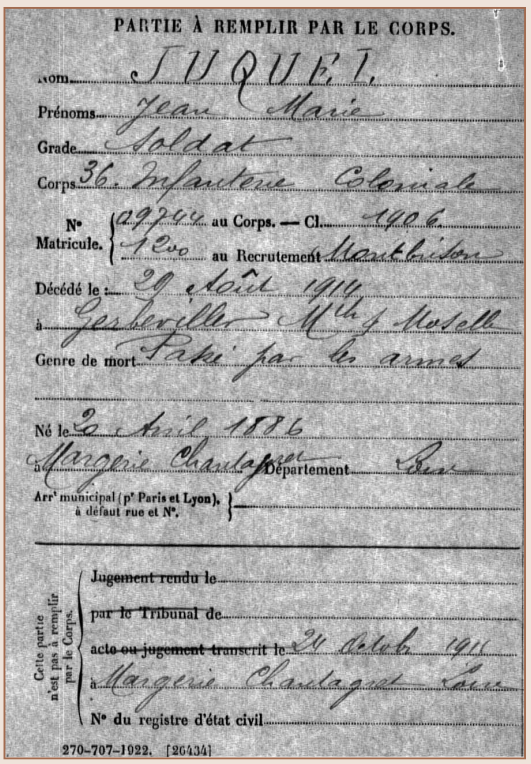

▶ JEAN-MARIE JUQUEL

Le soldat Jean-Marie Juquel du 36ème régiment d’infanterie* Coloniale est exécuté le 29 août 1914 à Gerbéviller, en Meurthe-et-Moselle. A l’âge de 28 ans, il devient le premier poilu* exécuté du conflit.74

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle - 29 août 1914

Jean-Marie Juquel, premier fusillé.

Margerie Chantagret - 24 octobre 1914

Fiche de décès de Jean-Marie Juquel

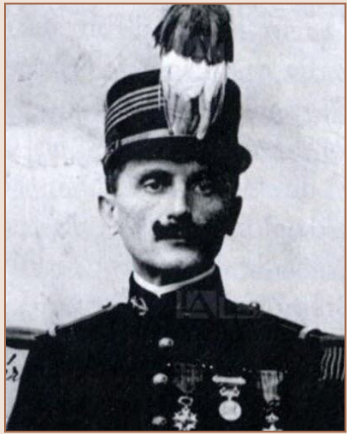

▶ FRÉDÉRIC HENRI WOLFF

Le 1er septembre 1914, à Remenoville◊, Frédéric Henri Wolff, commandant de bataillon* du 36ème régiment d’infanterie* coloniale, est accusé d’avoir tenté de capituler et incité ses troupes à la fuite devant l’ennemi.

Quatre témoignages dans le dossier de procédure de 1914 accusent le commandant d’avoir agité un mouchoir blanc attaché à la baïonnette* d’un fusil. Wolff, qui avait initialement avoué sa tentative de reddition au général* Durupt, nie ces accusations. Malgré sa tentative de défense, il est exécuté à l’issue de son jugement.

Date et lieu inconnus

Frédéric Henri Wolff

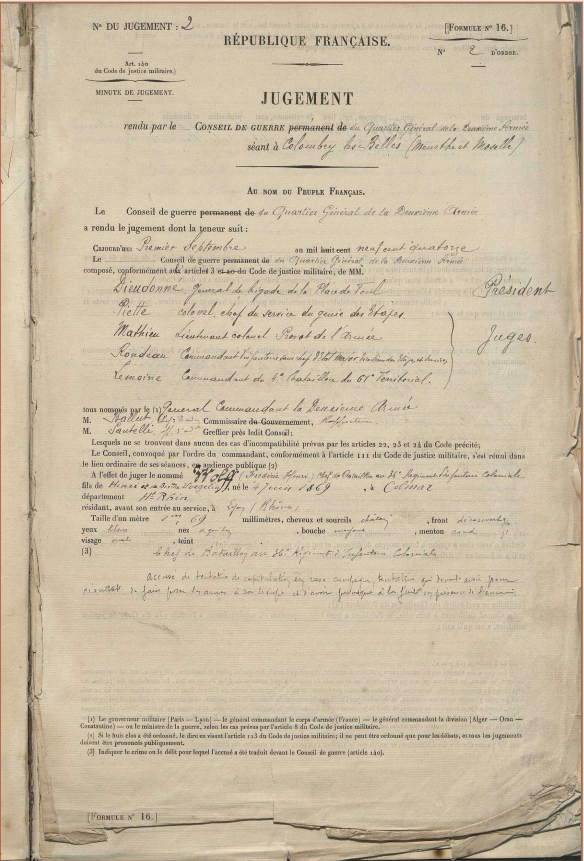

Colombey-Les-Belles - 1er septembre 1914

Fiche de jugement du Conseil de Guerre de Henri Wolff

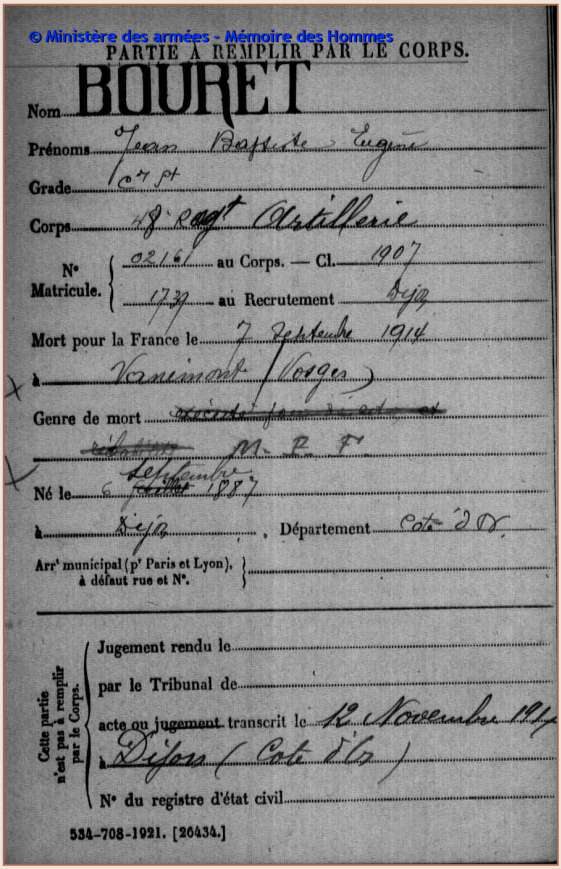

▶ JEAN BAPTISTE EUGÈNE BOURET

Jean Baptiste Eugène Bouret, soldat dans le 48e régiment d’artillerie*, est gravement blessé* par l’explosion d’un obus* allemand le 29 août 1914. Il perd connaissance à côté d’un camarade décédé et se révèle hébété en raison de la commotion.

Il est amené au poste* de secours mais le médecin ordonne une évacuation à l’arrière. Désorienté, Eugène Bouret s’éloigne et se perd dans la nature. Il erre jusqu’au 3 septembre où un capitaine* le découvre dans une grange à Taintrux. Méfiant face à ses réponses incohérentes, il l’arrête pour désertion.

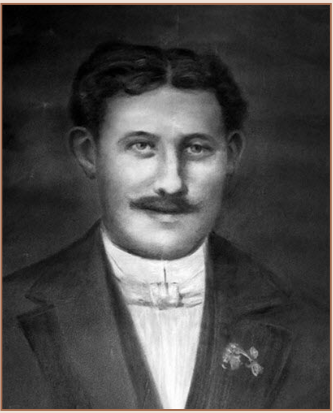

Date et lieu inconnus

Jean Baptiste Eugène Bouret

Dijon - 12 novembre 1914

Fiche de décès de Jean Baptiste Eugène Bouret

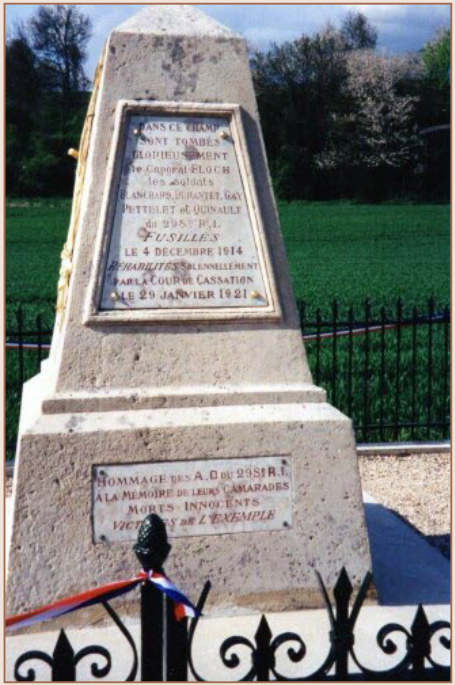

▶ LES SIX MARTYRES DE VINGRÉ

Le 27 novembre 1914, à Vingré, dans l’Aisne, les Allemands attaquent une tranchée* française de première ligne. Les Français, pris au dépourvu, reçoivent l’ordre de se replier par le sous-lieutenant Paulaud, mais sont ensuite sommés de reprendre leurs positions par le lieutenant* Paupier.

Le commandement français reproche un manque de vigilance et de discipline. Le général* de Villaret saisit cette occasion pour faire un exemple: 24 soldats sont traduits en conseil de guerre, accusés d’abandon de poste* devant l’ennemi.

Six d’entre eux sont condamnés à mort. Les soldats Jean Blanchard, Francisque Durantet, Pierre Gay, Claude Pettelet, Jean Quinault et le caporal* Paul Floch sont fusillés à Vingré le 4 décembre 1914. Les dix huit autres sont acquittés mais le général de Villaret leur inflige une punition de 60 jours de prison (Cf : prisonniers).

Les six martyrs de Vingré. De gauche à droite et de haut en bas : Henri Floch

, Pierre Gay, Jean Quinault, Francisque Durantet, Claude Petellet, Jean Blanchard.

Vingré - Novembre 2017

Monument commémoratif aux 6 fusillés de Vingré, inauguré en 1925 et édifié

sur le lieu de l’exécution durant laquelle Claude Pettelet a été tué.

▶ LÉONARD LEYMARIE

Léonard Leymarie, légèrement blessé* à l’index gauche pendant son service de guetteur dans une tranchée* de l’Aisne, est accusé d’automutilation par un médecin militaire.

Date et lieu inconnus

Léonard Leymarie

▶ JEAN-JULIEN CHAPELANT

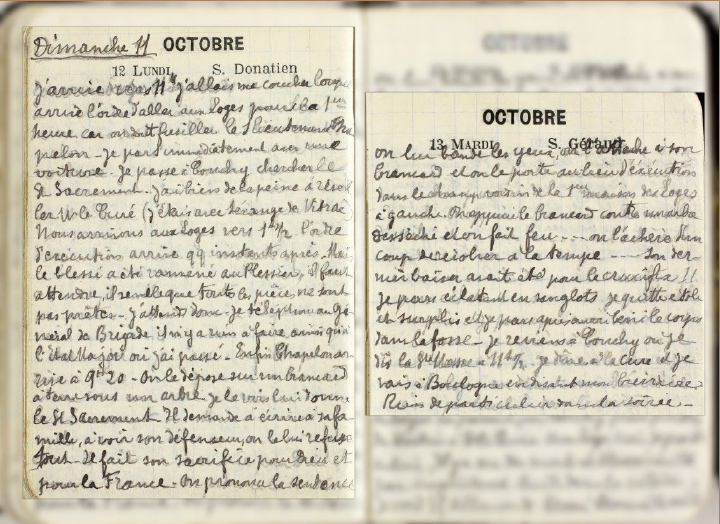

Jean-Julien Chapelant, sous-lieutenant commandant la 3e section* de mitrailleuses* du 98e régiment d’infanterie, est capturé avec quelques survivants. Malgré ses blessures, il parvient à revenir aux lignes françaises, mais il est condamné à mort pour motif de capitulation en rase campagne. Le 11 octobre 1914 il est exécuté au Bois-des-Loges , adossé à un pommier.81 (Cf : mitrailleurs)

« J’allais me coucher lorsqu’arrive l’ordre d’aller aux Loges pour la 1ère heure car on doit fusiller le lieutenant* Chapelant. Je pars immédiatement (…) Je passe à Conchy chercher le Saint-Sacrement. (…) Nous arrivons vers 1h et 1/2, l’ordre d’exécution arrive qq instants après. (..). On le dépose sur un brancard, à terre, sous un arbre. Je le vois, lui donne le Saint-Sacrement. Il demande à écrire à sa famille, à voir son défenseur. On lui refuse tout. Il fait son sacrifice pour Dieu et pour la France. On lui prononce la sentence, on lui bande les yeux, on l’attache à son brancard et on le porte au lieu d’exécution dans le champ voisin de la 1ére maison des Loges à gauche. On appuie le brancard contre un arbre desséché et on fait feu … on l’achève d’un coup de revolver à la tempe… Son dernier baiser avait été pour le crucifix !! Je pars, éclatant en sanglots. Je quitte étole et surplis et je pars après avoir béni le corps dans la fosse. » — Témoignage de l’abbé Lestrade, prêtre et aumônier militaire pendant la Première Guerre mondiale, sur l’affaire Chapelant

Date et lieu inconnus

Jean-Julien Chapelant

Bois-des-Loges - 11 octobre 1914

Notes de l’abbé Lestrade

▶ FRANÇOIS WATERLOO

Le 7 septembre 1914, le général* René Boutegourd ordonne, sans procès, l’exécution à titre “d’exemple» 10† de sept soldats du 327e Régiment d’Infanterie* accusés d’avoir quitté leurs positions lors d’une attaque à Essarts-lès-Sézanne, sur le front de la Marne.82

Il se justifie plus tard en insistant sur l’importance de la bataille de la Marne « de l’issue de laquelle dépendait le salut du pays. Ce n’était pas le moment de regarder en arrière, il fallait se faire tuer sur place plutôt que de reculer d’un pouce; les chefs devaient mettre toute leur énergie à maintenir les hommes dans le devoir. »11†

À 6h30 du matin, François Waterlot, Alfred Delsarte, Gaston Dufour, Gabriel Caffiaux, Palmyre Clément, Eugène Barbieux et Désiré Hubert sont placés devant une meule de paille pour être exécutés. Après le premier tir, trois des condamnés sont encore en vie. Un autre tir est ordonné, mais ils survivent à nouveau.83

« Le sous-officier* qui est là est venu nous achever en nous tirant dans la tête.

[…] Après avoir tiré sur les 2 premiers, il a dit au capitaine* en charge qu’il ne

pouvait pas continuer, que c’est trop douloureux pour lui. Le capitaine* lui a dit

de s’assurer que nous étions vraiment morts. […] Il a dit au capitaine* que nous

étions tous morts, et le capitaine* a emmené le peloton d’exécution. » — Lettre* de

François Waterlot, 11 août 1915, citée par le général* André Bach, « Fusillés pour l’exemple

1914-1915 », p. 247-248

Un des survivants, François Waterlot, se présente au commandant de bataillon* le lendemain et demande à retourner au front. Sa demande est acceptée, il retourne au combat et meurt au front en 1915.

Les sept soldats condamnés, quant à eux, sont réhabilités en 1926.84

Date et lieu inconnus

François Waterloo

▶ EDWARD PILLET ET CAMILLE CHEMIN

Au printemps 1915, le 37e régiment d’infanterie coloniale (RIC) est engagé dans des combats à La Fontenelle sur le plateau du Ban-de Sapt. Plusieurs fois au cours des attaques, les sacs des soldats restés à l’arrière sont pillés, conduisant le capitaine Bastide à désigner Camille Chemin et Édouard Pillet pour les surveiller afin d’éviter de nouveaux vols. Cependant, au cours d’un assaut en juin 1915, les consignes ne sont pas correctement transmises entre l’ancien et le nouveau capitaine : les deux soldats restent auprès des sacs alors que le reste du régiment participe à l’attaque, conduisant le capitaine Quod à les considérer comme disparus au front. Lorsque le 37e RIC se déplace, Chemin et Pillet réintègrent le régiment, mais le colonel* les considère comme déserteurs en se basant sur le rapport du capitaine et signale leur absence. Plus d’un mois après le combat de la Fontenelle, le 28 juillet 1915, les deux soldats, qui venaient de se battre au Bois-Le-Prêtre◊, font l’objet d’une inculpation pour abandon de poste. Ils sont traduits en justice le 2 août devant un conseil de guerre. Dans leurs déclarations, ils expriment des regrets et font aveu de leur abandon de poste. Chemin évoque son état d’affolement face aux éclatements d’obus et son égarement, tandis que Pillet admet son manque de moral. Le 4 août, ils sont fusillés à Montauville, sans aucune audition de témoins et à l’unanimité des voix. Néanmoins, en janvier 1926, leur condamnation est réévaluée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. De nouveaux témoignages de soldats évoquent l’ordre du capitaine Bastide de garder les sacs, réfutant la théorie d’un abandon de poste. Mais l’instance refuse de revenir sur sa décision, arguant que cet élément n’a pas été mentionné lors du conseil de guerre et que Pillet et Chemin ont explicitement avoué leur crime. Toutefois, la demande de réexamen du dossier de Pillet par la mère d’Édouard donne lieu à une nouvelle séance le 17 février 1934. La cour spéciale de justice militaire revient sur sa décision et réhabilite les droits et la émoire des deux soldats, considérés pour la première fois comme « Morts pour la France » dix neuf ans après leur exécution.85

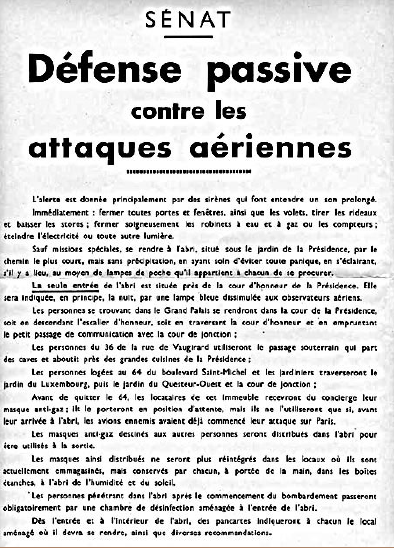

DÉFENSE PASSIVE

Pendant les années 1930, la situation internationale devient tendue et la France prend diverses mesures pour se préparer à se défendre en cas d’attaque. En parallèle des actions militaires, elle établit également des dispositions pour la défense passive: un ensemble de mesures non offensives visant à protéger la population civile et les infrastructures en cas d’attaque.

Le 8 avril 1935, une première loi crée une commission pour la défense passive. Celle-ci définit les rôles des représentants de l’État dans les départements et communes, alloue des fonds du budget de l’État pour des abris* et des systèmes de détection de gaz et organise des secours en cas de danger aéro-toxique.

De nombreux décrets d’application sont ensuite émis jusqu’en 1938 pour régir la fabrication et la vente d’équipements de protection, des règles s’appliquant aussi aux colonies* et territoires mandatés. En 1938, une nouvelle loi est adoptée pour organiser la nation en temps de guerre, couvrant divers domaines, dont la mobilisation des ressources nationales, les autorités publiques, la répartition des pouvoirs et la préparation de l’économie en temps de guerre.

Le contexte international stimule les préparatifs, entraînant la publication de plus de 35 textes concernant la défense passive contre les attaques aériennes dans le Journal Officiel en 1939.86

Exemple d’une affiche de la Défense passive

contre les attaques aériennes

Transcription

photo 94

SÉNAT

« DÉFENSE PASSIVE*

contre les

attaques aériennes »

« L’alerte est donnée principalement par des sirènes qui font entendre un son prolongé. »

« Immédiatement: fermer toutes portes et fenêtres, ainsi que les volets, tirer les rideaux et baisser les stores ; fermer soigneusement les robinets à eau et à gaz ou les compteurs ; éteindre l’électricité ou toute autre lumière.

Sauf missions spéciales, se rendre à l’abri, situé sous le jardin de la Présidence, par le chemin le plus court, mais sans précipitation, en ayant soin d’éviter toute panique, en s’éclairant, s’il y a lieu, au moyen de lampes de poche qu’il appartiendra à chacun de se procurer.

La seule entrée de l’abri est située près de la cour d’honneur de la Présidence. Elle sera indiquée, en principe, la nuit, par une lampe bleue dissimulée aux observateurs aériens.

Les personnes se trouvant dans le Grand Palais se rendront dans la cour de la Présidence, soit en descendant l’escalier d’honneur, soit en traversant la cour d’honneur et en empruntant le petit passage de communication avec la cour de jonction ;

Les personnes du 36 de la rue de Vaugirard utiliseront le passage souterrain qui part des caves et aboutit près des grandes cuisines de la Présidence ;

Les personnes logées au 64 du boulevard Saint-Michel et les jardiniers traverseront le jardin du Luxembourg, puis le jardin du Questeur-Ouest et la cour de jonction ;

Avant de quitter le 64, les locataires de cet immeuble recevront du concierge leur masque anti-gaz ; ils le porteront en position d’attente, mais ils ne l’utiliseront que si, avant leur arrivée à l’abri, les avions ennemis avaient déjà commencé leur attaque sur Paris.

Les masques anti-gaz destinés aux autres personnes seront distribués dans l’abri pour être utilisés à la sortie.

Les masques ainsi distribués ne seront plus réintégrés dans les locaux où ils sont actuellement emmagasinés, mais conservés par chacun, à portée de la main, dans les boîtes étanches, à l’abri de l’humidité et du soleil.

Les personnes pénétrant dans l’abri après le commencement du bombardement passeront obligatoirement par une chambre de désinfection immédiatement à l’entrée de l’abri.

Dès l’entrée et à l’intérieur de l’abri, des pancartes indiqueront le chemin à suivre et le local aménagé où il devra se rendre, ainsi que diverses recommandations. »

DIRIGEABLE

Les dirigeables, également appelés Zeppelins, émergent comme des aéronefs distincts avant la Première Guerre mondiale. Inspirés par les premiers vols en montgolfière des frères Montgolfier en 1783, les dirigeables sont des véhicules volants plus grands propulsés par des moteurs et dirigés par des hélices. Ils se distinguent par leurs enveloppes, qui peuvent être non rigides, semi-rigides ou rigides et qui s’étendent sur des longueurs impressionnantes de 180 à 210 mètres.

Leur capacité à planer au-dessus des lignes de front en font des outils idéaux pour la reconnaissance (Cf : Espion). Leur taille imposante leur permet de transporter des charges plus importantes, comme des mitrailleuses* et des bombes, en fournissant une plateforme mobile pour observer et documenter en profondeur le terrain. Les Zeppelins allemands, en particulier, sont utilisés de manière offensive, larguant des bombes sur des cibles au sol. Mais leur taille les rend vulnérables aux attaques aériennes et anti-aériennes.

Malgré leur efficacité dans la collecte de renseignements et leur capacité à rester en vol pendant de longues périodes, les dirigeables sont progressivement remplacés par des technologies aéronautiques plus avancées à la fin de la Première Guerre mondiale. La transition vers des avions plus rapides, manœuvrables et surtout discrets marque la fin de la popularité des dirigeables, signifiant la fin de leur ère dominante dans l’aérostation militaire.87

Pont-à-Mousson - 24 décembre 1914

Dirigeable* français en route vers Metz pour détruire les fortifications occupées par les Allemands.

Journal Le Miroir - 14 février 1915

Transcription

photo 95

« LES TENTATIVES DES ZEPPELINS ONT COUTÉ A L’ALLEMAGNE PLUS

QU’ELLES NE LUI ONT RAPPORTÉ »

« Cette carte établit nettement l’actif et le passif des grosses unités de la flotte aérienne allemande depuis sa création jusqu’au 1er février 1915 »