SITUATION À L’ÉTÉ 1914 DE L’EUROPE

Origines et sources de chaque évènement

SITUATION À L’ÉTÉ 1914

DE L’EUROPE

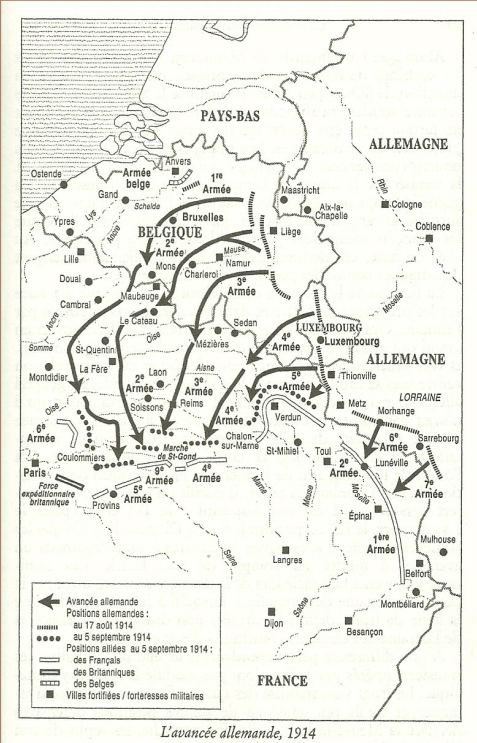

L’avancée allemande, 1914

Au début de l’été 1914, les grandes puissances européennes sont divisées par des tensions issues de contentieux antérieurs : rivalités stratégiques, politiques, économiques et coloniales. Il y a deux « camps » principaux. D’un côté, la Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et de l’autre, la TripleAlliance, ou Triplice (empire allemand, empire austro-hongrois et Italie). Les tensions politiques sont à leur paroxysme et le nationalisme est en pleine expansion.

Le 28 juin, l’archiduc François Ferdinand d’Autriche**, prince héritier de l’empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo (actuelle BosnieHerzégovine), par un étudiant nationaliste serbe.

Après avoir lancé un bref ultimatum, l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et le jeu des alliances conduit à un embrasement progressif en Europe.

En France, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès**, pacifiste socialiste qui se démène pour empêcher l’éclatement d’une guerre, est tué par balles par un étudiant nationaliste à Paris.

Sa mort signe le ralliement d’une partie de la gauche pacifiste à l’Union Sacrée et la création d’un mouvement d’union des forces politiques de tous bords. La France, contrainte de faire bloc devant la menace d’un conflit armé, s’unit et se prépare à la guerre.

Les mobilisés ne songent guère à reprendre l’Alsace-Lorraine, annexée par les Allemands suite à la défaite française de 1870-1871, mais sont résolus à défendre le pays contre l’envahisseur1

.

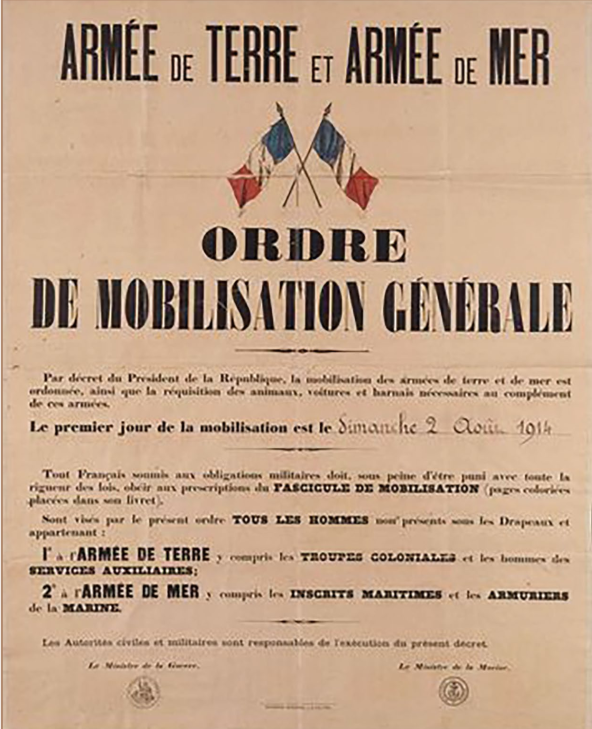

Affiche « Ordre de mobilisation générale » datée du 2 août 1914

Le patriotisme des français est défensif et populaire : le taux de désertion des mobilisés n’est que de 1,5 % car beaucoup pensent que la guerre sera courte.2

Le sentiment qui domine est la détermination à défendre la patrie et la République contre un ennemi perçu comme redoutable.

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Et dès le lendemain, les forces allemandes pénètrent dans la région de Liège, en Belgique, malgré la neutralité proclamée par ce pays. Leur objectif est de prendre Paris en mettant en œuvre un vaste mouvement tournant avec la vallée de la Moselle comme point central. Cela leur permettrait d’encercler Paris et forcer le gouvernement Français à se replier en Bourgogne, où ils seraient anéantis. Ce plan, connu sous le nom de « Plan Schlieffen », est élaboré en 1905 par un officier* de l’État-major allemand.

En ce qui concerne la France, le plan XVII est appliqué. Il tire son nom du fait qu’il est le dix-septième plan élaboré depuis la fin de la guerre francoprussienne de 1870.

La stratégie* est nommée la « bataille des frontières », dans laquelle l’Étatmajor ne jure que par la doctrine de l’offensive à outrance. Dès qu’une offensive ennemie fait jour, l’ordre est donné d’attaquer sur-le-champ.

Mis en œuvre à partir du 2 août 1914 sous le commandement du général* Joffre**, il comprend plusieurs offensives, dont deux pour reprendre les terres annexées.

La première offensive est lancée à partir du 7 août en Alsace, et la seconde, le 14 août, sur la Seille. Toutes deux échouent.

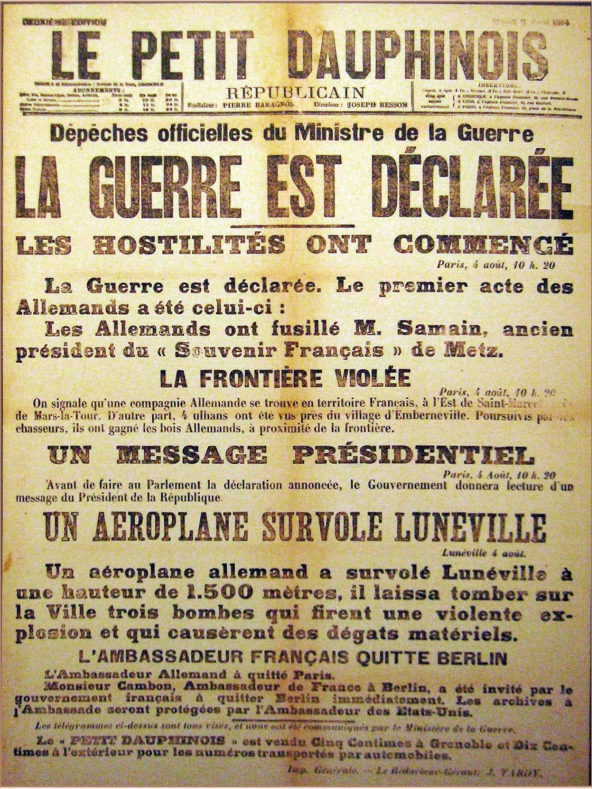

Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la Guerre à la France.

Les soldats français, comme sous l’Ancien Régime et l’Empire, montent à l’assaut en se tenant droit et sont parfaitement visibles avec leur pantalon rouge garance. Les attaques répétées des soldats français contre les positions protégées de l’ennemi rencontrent un échec total, même lorsqu’elles sont improvisées. Les assaillants sont tous fauchés les uns après les autres : 27 000 soldats français sont tués dans la seule journée du 22 août.

Réquisition des automobiles sur l’Esplanade des Invalides - Paris le 5 août 1914

Le 2 septembre les allemands sont à Senlis, ville située à 40 kilomètres de Paris, forçant le gouvernement à quitter la capitale pour aller s’installer à Bordeaux. C’est à cette occasion que le général* Gallieni**, gouverneur* militaire de Paris, réquisitionne près de 630 taxis parisiens pour accélérer le transport des troupes vers la Marne.

Cette mesure a essentiellement une valeur symbolique, mais elle témoigne de l’urgence de la situation et de la nécessité de mobiliser tous les moyens disponibles.

Heureusement, la bataille de la Marne, s’étendant du 5 au 11 septembre, rétablit la situation en faisant échouer le plan allemand. Les troupes allemandes battent en retraite et renforcent leurs positions.

Au cours des batailles entre septembre et novembre 1914, une nouvelle frontière franco-allemande se dessine, allant de la Mer du Nord à la frontière suisse. C’est sur ce front que les soldats de chaque camp s’affrontent durant quatre longues années.3